耐震基準適合証明書は取得が難しい?取得のメリットや申請方法を解説

「耐震基準適合証明書って何?」「耐震基準適合証明書を取得してほしいと言われたけどどうすればいいの?」など、住宅を購入する際には耐震基準適合証明書が必要になるケースがあります。

耐震基準適合証明書は「国の耐震基準を満たすことを証明する書類」のことです。

住宅ローン控除を受けるにあたって、1982年1月以降に建築された住宅であれば耐震基準適合証明書は必要ありませんが、それ以前に建築された旧耐震基準の住宅の場合は耐震基準適合証明書が必要です。

住宅ローン控除は大きな減税効果があるので、旧耐震基準の住宅を購入するのであれば是非とも取得したいと思う人も多いはずです。

今回の記事では、耐震基準適合証明書を取得するメリットや申請方法について詳しく解説します。

これから旧耐震基準の住宅の購入を検討している人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

▶スマトリ公式LINEで無料相談する

目次

耐震基準適合証明書は「国の耐震基準を満たすことを証明する書類」のこと

旧耐震基準の住宅を購入する際に、住宅ローン控除を利用したいのであれば、耐震基準適合証明書を取得する必要があります。

耐震基準適合証明書は、「国の耐震基準を満たすことを証明する書類」のことです。

耐震基準適合証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードすることが可能です。

住宅ローン減税

「昭和56年12月31日以前に建築された中古住宅を取得した場合」の欄からDLできます。

記入例も合わせて紹介されているので、実際の証明書の書き方や例はこちらをご確認いただければと思います。

耐震基準適合証明書を取得するには、現行の耐震基準を満たす必要があり、指定性能評価機関や建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士などが発行できます。

ここでは、住宅ローン控除と耐震基準適合証明書の現状について解説します。

2022年度の税制改正により住宅ローン控除の要件から除外された

2022年以前は、中古住宅を購入して住宅ローン減税を利用する場合、非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られており、それよりも築年数が古い住宅については耐震基準適合証明書が必要でした。

しかし、2022年度の税制改正により築年数については住宅ローン控除の要件から除外されています。

2022年1月1日以降は、築年数の要件が撤廃され、登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋であれば、新耐震基準を満たしているとみなして住宅ローン減税の対象です。

旧耐震基準の住宅でローン控除を利用する場合は証明書が必要

旧耐震基準で建てられた家を購入した人がローン控除を利用する場合は、耐震基準適合証明書が必要です。

1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認された住宅は旧耐震基準で建築されており、新耐震基準を満たしているケースは多くありません。

そのため、旧耐震基準の住宅の購入で住宅ローン控除を利用するには、耐震診断を行ってその建物が新耐震基準を満たしていることがわかる耐震基準適合証明書が必要になります。

新耐震基準と旧耐震基準の違いなど、詳しい内容については以下の記事も合わせてご確認ください。

旧耐震基準の住宅で耐震基準適合証明書を取得することが難しい理由

旧耐震基準の住宅を購入する場合、住宅ローン控除を利用するために耐震基準適合証明書を取得したいという人は多いでしょう。

しかし、実際には、耐震診断をしていない、耐震補強工事が必要だが費用がないので放置しているといったケースが多いです。

ここでは、旧耐震基準の住宅で耐震基準適合証明書を取得することが難しい理由について解説します。

耐震診断や耐震補強工事の費用がかかる

耐震基準適合証明書を取得するには、耐震診断を行い、現在の住宅の耐震性能を専門家に測定してもらう必要があります。

新耐震基準を満たしていない場合は、耐震補強工事が必要になるなど費用がかかります。

耐震診断の費用は、建物の種類や規模、診断のレベル、地域などによって違いはありますが、木造住宅で10~40万円程度、鉄筋コンクリートのマンションだと延床面積が1,000㎡~3,000㎡の建物で約2,000円/㎡~約3,500 円/㎡(200万円~1,050万円)です。

耐震補強工事は、戸建の場合は約150万円、マンションの場合は1戸あたり約97万円が必要になります。

現行の耐震基準を満たす必要がある

耐震基準適合証明書を取得するには、現行の耐震基準を満たす必要があります。

40年以上前に建築された住宅の場合、現行の耐震基準に合わせるためには大規模な工事が必要になるケースがあり、耐震工事が行われないことが多いです。

40年以上前に建築された住宅を購入する場合は、住宅ローン控除の利用は難しいでしょう。

耐震基準適合証明書の取得時に確認すべきこと

実際に耐震基準適合証明書を取得することとなった場合、確認しておくべき事項がいくつかあります。

耐震基準適合証明書の発行には時間と費用がかかるだけでなく、特定の期間に申請する必要がある点には注意が必要です。

ここでは、耐震基準適合証明書の取得時に確認すべきことについて解説します。

証明書の申請に必要な書類

耐震基準適合証明書の申請に必要な書類は以下のとおりです。

・検査登記事項証明書写しもしくは建物登記事項証明書の写し

・物件状況等報告書

・台帳記載事項証明書もしくは検査済証の写し

・販売図面(間取り図)

証明書の取得費用は3万~5万円ですが、耐震診断には10万~15万円の費用が必要です。

証明書を申請するにあたっては書類の準備期間や発行までに時間がかかる点には注意しましょう。

証明書を取得するための申請先

耐震基準適合証明書を取得するための申請先は以下のとおり4つの機関です。

・指定確認検査機関

・登録住宅性能評価機関

・建築士事務所に所属する建築士

・住宅瑕疵担保責任保険法人

証明書を発行するには、住宅診断を行って耐震基準を満たしているかを判断する必要があるので、特定の機関でしか発行ができない仕組みになっています。

どの機関で取得しても問題はないので、取得しやすい機関に依頼するとよいでしょう。

証明書の発行にかかる期間

耐震診断のみで済む場合と耐震改修工事が必要な場合とで発行にかかる期間は異なります。

耐震診断のみで済む場合で証明書の発行までにかかる期間は1週間~2週間です、

耐震改修工事が必要な場合は、短くても1か月~2か月、大規模な工事が必要な場合は3か月以上かかることもあります。

耐震改修工事の完了後、1週間~2週間で証明書は発行されます。

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

▶スマトリ公式LINEで無料相談する

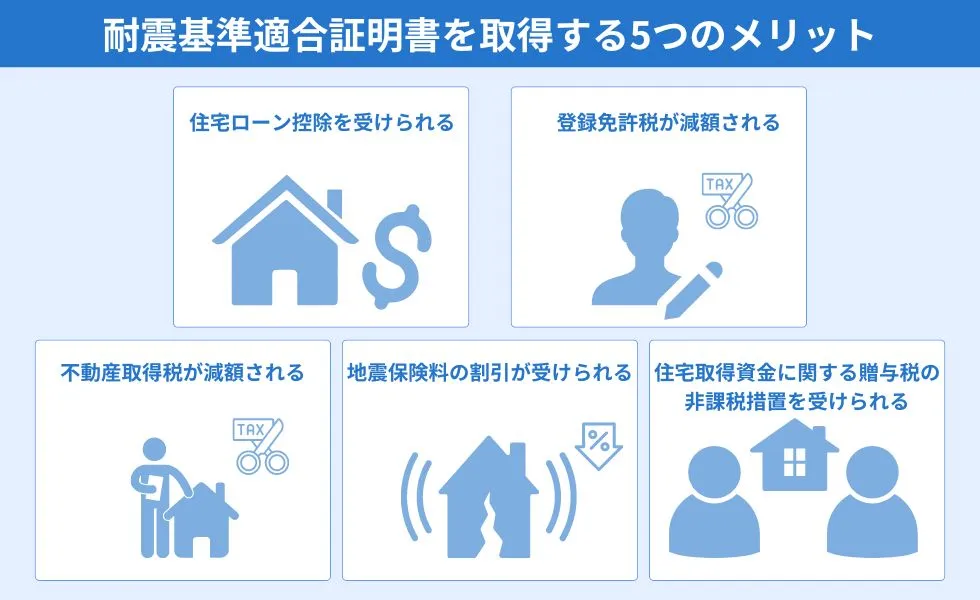

耐震基準適合証明書を取得する5つのメリット

旧耐震基準の住宅においては、耐震基準適合証明書を取得することで得られるメリットが多いです。

住宅ローン控除だけでなく、税金面での優遇も受けられます。

ここでは、耐震基準適合証明書を取得する5つのメリットについて解説します。

住宅ローン控除を受けられる

旧耐震基準の住宅で耐震基準適合証明書を取得する一番のメリットは、住宅ローン控除を受けられる点です。

住宅ローン控除を受けられると、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できます。

住宅ローン控除を受けるには、いくつかの項目をクリアする必要がありますが、その条件のひとつに築年数があります。

登記簿上の日付で1981年12月31日以前の物件の場合は、耐震基準適合証明書が必要です。

住宅ローン控除については、色々と条件が変わってきていますので、最新の情報は国土交通省の住宅ローン減税をご参照ください。

登録免許税が減額される

住宅を購入すると登記の際に登録免許税が必要ですが、旧耐震基準の住宅でも耐震基準適合証明書があれば登録免許税が減額されます。

登録免許税の軽減措置については、所有権の移転登記等、保存登記等、抵当権の設定登記等において以下のとおりです。

| 登記の種類(移転登記等) | 現行 | 軽減措置 |

| 所有権の移転 | 2.0% | 1.5% |

| 所有権の信託登記 | 0.4% | 0.3% |

| 登記の種類(保存登記等) | 現行 | 軽減措置 |

| 所有権の移転 | 2.0% | 0.3% |

| 所有権の保存 | 0.4% | 0.15% |

| 登記の種類(保存登記等) | 現行 | 軽減措置 |

| 抵当権の設定 | 0.4% | 0.1% |

住宅の購入は高額になるので、軽減措置を受けられるのは大きなメリットと言えます。

ただし、軽減措置の適用は期限がある点には注意が必要です。

令和6年の税制改正では、軽減措置の適用期限については令和9年3月31日まで延長されています。

不動産取得税が減額される

登録免許税だけでなく不動産取得税も減額されます。

住宅を取得した場合の不動産取得税は取得額の4%ですが、軽減措置が適用されると3%です。

登録免許税と同様に、軽減措置の適用期限については令和9年3月31日までとなっています。

地震保険料の割引が適用される

地震保険の割引が提供される点も大きなメリットと言えます。

損保ジャパンの場合は、耐震診断割引として割引率は10%です。

他にも、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「建築年割引」などを受けられる可能性もありますので、地震保険の申し込みの際には確認しましょう。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けられる

旧耐震基準の住宅でも耐震基準適合証明書があれば、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けられます。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置では、父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築・取得・増築のために資金の贈与を受けた場合に、高性能住宅等で1,000万円、一般住宅で500万円まで非課税です。

利用の際には、贈与を受けた年の受贈者の年収が2,000万円以下、床面積は50㎡以上といった要件もあるので注意しましょう。

最後に

今回は、耐震基準適合証明書の基礎知識やメリットについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

耐震基準適合証明書は、取得が難しいケースもありますが、取得できれば受けられるメリットが多いです。

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

▶スマトリ公式LINEで無料相談する

旧耐震基準の住宅を購入する際には、耐震基準適合証明書が取得できるかが大きなポイントと言えます。

耐震基準適合証明書の発行には、耐震診断を行い、基準に満たない場合は耐震工事が必要です。

戸建の場合はそれほど問題になりませんが、マンションの場合は耐震工事を実施するかについて管理組合の移行もあるので簡単には取得できないでしょう。

耐震基準適合証明書が取得できないと、住宅ローン控除や税の優遇が受けられなくなってしまいます。

旧耐震基準の住宅を購入する際には、耐震基準適合証明書が取得できるかを事前に確認しておくことが重要です。

耐震基準適合証明書が取得できない場合は、住宅ローン控除等のメリットが受けられない点も含めて総合的に判断する必要があります。

これから旧耐震基準の住宅の検討している人は、この記事を参考に、耐震基準適合証明書の取得ができる住宅を賢く購入しましょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。