不動産購入申込書の疑問を解決!押さえるべき重要項目や注意点を解説

「マイホームの購入を考えているけれど、申込書提出のタイミングがわからない」「購入申込書を出したら、もうキャンセルできないの?」

このように、不動産購入申込書に関して悩みや疑問を感じている人は多いのではないでしょうか。

不動産購入申込書は、買主が物件購入の意思を売主に正式に伝える重要な書面です。

法的な拘束力はありませんが、取引開始の第一歩となるため、提出のタイミングや記載内容には慎重な判断が必要です。

物件内見を実施し、購入の意思が固まってから提出することで、スムーズな取引につなげることができます。

この記事では、申込書の基本的な役割から記入時の注意点まで、詳しく解説します。

第5回となる今回は、「不動産購入申込書」をテーマに、不動産の購入を進めるにあたり、申込書を提出するタイミングや注意点などを詳しくお伝えしていきます。

不動産購入申込書について疑問がある方は、最後までこの記事を読んでみてください。

目次

不動産購入申込書は「物件の購入希望者が意思表示するための書類」

不動産購入申込書とは、買主が気に入った物件を実際に見学し、その物件を買いたい意思を売主へ正式に伝える重要な公式書面です。

買主は希望する購入条件などを申込書に詳しく記入し、売主側へ提出することで購入の意向を表明します。

これは、申込者の購入意思を明確に伝えることで、物件を確保してもらうためです。

申込書を提出しない場合、売主や仲介会社は物件を購入するかどうかが分からないため、具体的な契約準備に進むことができません。

物件購入を確実に進めるための第一歩として、必ず提出が求められる書面といえます。

不動産の取引では、仲介事業者が介入するケースと売主と直接やり取りするケースがあり、申込書の様式は取引形態によって異なります。

仲介事業者が入る場合は、その会社が独自の申込書フォーマットを準備しているのが通例です。

一方、売主である不動産会社と直接取引をする際には、ほとんどの場合、売主側が標準的な申込書を用意しています。

参考:不動産購入申込書:国税庁

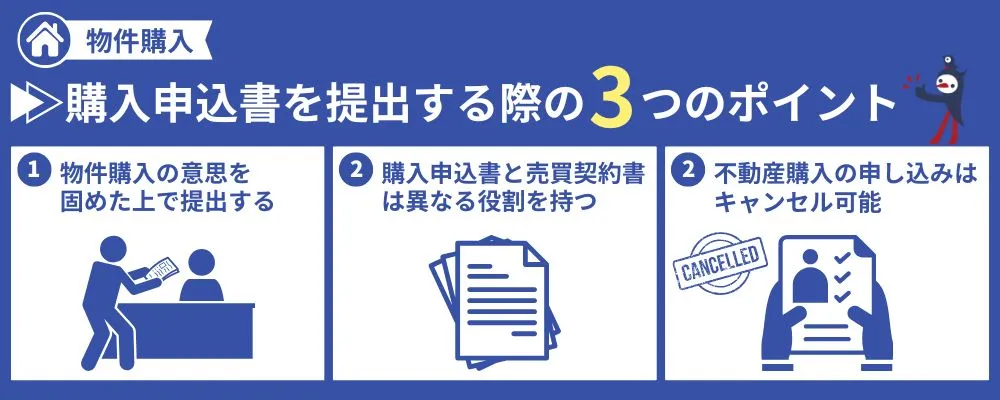

購入申込書を提出する際のポイント

不動産購入申込書を提出する際には、3つの大事なポイントがあるので押さえておきましょう。

以下にそれぞれについて解説します。

物件購入の意思が固まったタイミングで提出する

不動産購入申込書の提出は、物件購入への強い決意が必要となる重大なステップです。

物件を確実に購入したいという意思が固まった段階で、申込書を提出することが賢明です。

単なる仮押さえのような軽い気持ちでの提出は避けましょう。

最も一般的な申込書の提出タイミングは、物件の内見を実施して現地を詳しく確認した後です。

不動産会社からの説明を十分に理解し、物件が希望条件に合致すると判断できた時点が適切です。

申込書の提出により、不動産取引の関係者が本格的な契約準備に着手し、売主は新規の問い合わせ対応を控え、物件の広告掲載を停止することもあります。

安易に申込書の提出や撤回を繰り返していると、信用を失い、本当に欲しい物件が買えなくなる可能性もあるので注意が必要です。

また、売主側に損害を与えた場合には、賠償金を請求されることも考えられます。

不動産購入申込書には法的拘束力はありませんが、安易に申込書を提出すると不利益を被る可能性があるため、注意が必要です。

購入申込書と売買契約書は異なる役割を持つ

前述のとおり、購入申込書は不動産購入の意思を示す書面としての役割を担います。

法的な拘束力はなく、手付金の支払いも必要ありませんし、本人確認書類が必要ない場合もあります。

一方で、売買契約書は取引の最も重要な法的文書です。

売主と買主に権利と義務を定める契約書であり、法的拘束力が発生します。

契約時には手付金の支払いが必要となり、本人確認書類の提出は必須です。

購入申込書と売買契約書は、不動産取引に必須の重要書類です。

特に売買契約書は法的な効力を持つため、契約内容を慎重に確認しましょう。

不明な点がある場合は、不動産会社に詳しく確認することをおすすめします。

不動産購入の申し込みはキャンセル可能

不動産購入申込書は、法的な拘束力を持たない意思表示のため、売買契約を締結する前なら申込みの撤回、すなわちキャンセルが可能です。

原則としてキャンセル料などの費用も発生しません。

一方、売買契約を締結した後は状況が異なります。

売買契約締結後に契約をキャンセルすると、手付金が没収されたり、違約金が請求されたりするなど、法的な責任が伴うため注意が必要です。

不動産業界において購入申込書は、重要な書類として扱われています。

安易なキャンセルは、以下のようなデメリットを生む可能性があるので注意しましょう。

・不動産会社との信頼関係が損なわれる

・今後の物件紹介に影響が出る

・同じ不動産会社での次回取引が難しくなる

・売主に余計な手間と時間的損失が生じる

購入申込書の提出は費用面での負担がないとはいえ、不動産取引における重要な第一歩です。

物件購入の意思が固まってから申込みを行うことが、スムーズな取引につながります。

購入申込書の記載内容

ここからは、不動産購入申込書に記載する内容について詳しく解説します。

申込書に記載する内容は、購入を希望する買主と売主間での交渉や手続きに大きく関わるため、正確に記入しなくてはいけません。

具体的に見ていきましょう。

物件情報

申込書には物件を正確に特定するための詳細な情報を記載します。

土地や一戸建ての場合は、所在地や土地面積および建物面積の記載が必要です。

マンションの場合は、より具体的な情報が求められます。

建物の名称や所在地に加え、部屋番号や専有面積などの記入が必要です。

不動産会社が事前に記入している場合であれば、以下の点を必ずチェックしてください。

・物件の所在地は希望する場所と一致しているか

・建物や土地の面積は説明を受けた通りか

・マンションの場合、号室や階数は間違いないか

・建物の構造や築年数は認識と合っているか

記載内容に誤りがあると、後々のトラブルにつながる可能性があります。

希望する物件と相違がないか、慎重に確認するようにしましょう。

購入を検討している物件と内容が異なる場合は、速やかに不動産会社に申し出ることをおすすめします。

買主の情報

不動産購入申込書の買主情報欄には、買主の正確な情報を漏れなく記載することが重要です。

住民票に記載された情報と完全に一致させるようにしましょう。

申込書への記入項目は、以下のとおりです。

・申込日:書類を提出する日付

・住所:住民票の表記と同じ住所

・氏名:住民票と同じ漢字表記

・生年月日:西暦または和暦

・電話番号:日中の連絡先

宛先欄の記入方法は、不動産会社からの指示に従ってください。

売主宛てとするか、不動産会社宛てとするかは取引形態により異なります。

購入意思を示すために、申込者本人が直筆で署名してください。

押印については、実印である必要はなく、認印で対応が可能です。

正確な情報を丁寧に記入することでスムーズな取引につながります。

購入希望金額

不動産の購入希望金額は、物件概要書に記載された価格を基準に検討することが一般的です。

物件価格に納得できる場合は、概要書と同じ金額を申込書に記入します。

価格交渉を希望するのであれば、指値という形で希望金額を記入するかたちです。

指値とは、買主が購入を希望する価格を提示するものです。

ただし、指値を記入する際は以下の点に注意しましょう。

・売主の希望価格を十分に考慮する

・売主の希望価格や市場相場を考慮した現実的な金額にする

・現実的な価格交渉の範囲内に収める

売主の希望価格から極端に低い金額を提示すると、交渉自体が難しくなる可能性があります。

物件の相場や立地条件を踏まえ、適切な指値を設定することがポイントです。

価格交渉においては、不動産会社のアドバイスを参考にすることをおすすめします。

取引事例や市場動向を熟知した専門家の意見は、適正な指値の設定に役立ちます。

手付金

手付金とは、契約時に買主から売主へ預ける金銭のことで、双方を法的に拘束する役割を果たす契約上重要な要素です。

手付金は、一般的に物件価格の5%から10%程度の金額が設定されており、契約が無事に完了した場合は、最終的に購入代金の一部として扱われます。

契約解除となったケースで、買主が契約を解除する場合、支払った手付金は売主の違約金となります。

反対に売主が契約を解除するケースでは、手付金の2倍の金額を買主に支払わなければなりません。

宅地建物取引業者が売主となる取引では、特別な規定が設けられており、手付金が売買代金の10%または1,000万円を超える場合には保全措置が必要です。

保全措置の具体的な内容として、以下のような対応が求められます。

・第三者による手付金を保管すること

・物件引渡しまでの適切な管理すること

スムーズな取引のため、手付金の金額や支払時期は契約書に明確に記載することが大切です。

不明な点がある場合は、不動産会社に確認しましょう。

購入希望日

申込書には、購入希望日として契約締結予定日を記入します。

不動産売買契約の締結日は、買主と売主の双方が十分な準備を整えられる日程を設定することが最適です。

実際の契約日は、売買条件の交渉結果や買主の資金準備状況、売主の都合、必要書類の準備期間などを考慮して調整されます。

不動産会社によっては、申込みから2〜3日後という短い期間での契約締結を提案することがあります。

これは、買主の気持ちの変化を懸念して提案するものですが、慎重に検討しましょう。

通常であれば、1週間程度の準備期間が設けられます。

この期間があることで、契約内容の詳細確認や資金計画の最終調整、必要書類の収集、売買条件の交渉が可能です。

契約締結は重要な法的手続きとなるため、焦らず適切な準備期間を確保し、慎重に日程を決定することが安心して取引を進められます。

引渡し日

引渡し日は、住宅ローンの手続きや売主側の準備期間を考慮し、現実的な日程を設定することが重要です。

申込書には買主の希望日を記入しますが、最終的には売主との調整により決定する必要があります。

契約日から引渡し日までの期間が短すぎた場合、取引がスムーズに進まない恐れがあります。

特に住宅ローンを利用する場合は、融資審査から金銭消費貸借契約の締結、そして融資実行まで、最低でも2週間程度必要です。

買主側だけでなく、売主側にも準備期間が必要です。

残置物の撤去作業や抵当権の抹消手続きなどの対応が求められます。

また、売主が遠方に住んでいる場合は、すぐに対応できないことも考えられます。

このような状況を踏まえると、契約締結日から1ヵ月〜1ヵ月半程度の期間を設けることが望ましいでしょう。

余裕を持った日程を設定することで、双方にとって無理のない取引が実現できます。

適切な引渡し日の設定は、スムーズな取引の重要な要素です。

取引に関わる全ての手続きが確実に完了できる日程を考慮するようにしましょう。

住宅ローンの借入可能額

住宅ローンの借入可能額を不動産購入申込書に記載することは、取引の実現可能性を示す重要な情報となります。

なぜならば、売主側にとって融資承認の可能性を判断する重要な指標となるからです。

多くの場合、不動産取引は住宅ローンを利用して行われます。

売主側には、融資実行までは契約成立が確定しないリスクが存在します。

融資が承認されなかった場合、売主は新たな購入希望者を探し、再度交渉をしなければなりません。

住宅ローンが否決された場合、デメリットは売主側に大きな影響が出る可能性があります。

契約成立までの期間が長引くことで、物件の販売機会を逃すかもしれません。

このような事態を防ぐためにも、借入可能額の記載が求められます。

また、頭金の金額や年収など、資金計画に関する情報も合わせて記載することで、より確実な取引が可能となります。

これらの情報は、売主側が融資実行の可能性を判断する材料です。

取引をスムーズに進めるためにも、住宅ローンの借入可能額は慎重に検討し、確実に実現可能な金額を記載することが大切です。

事前に金融機関での仮審査を受けておくことをおすすめします。

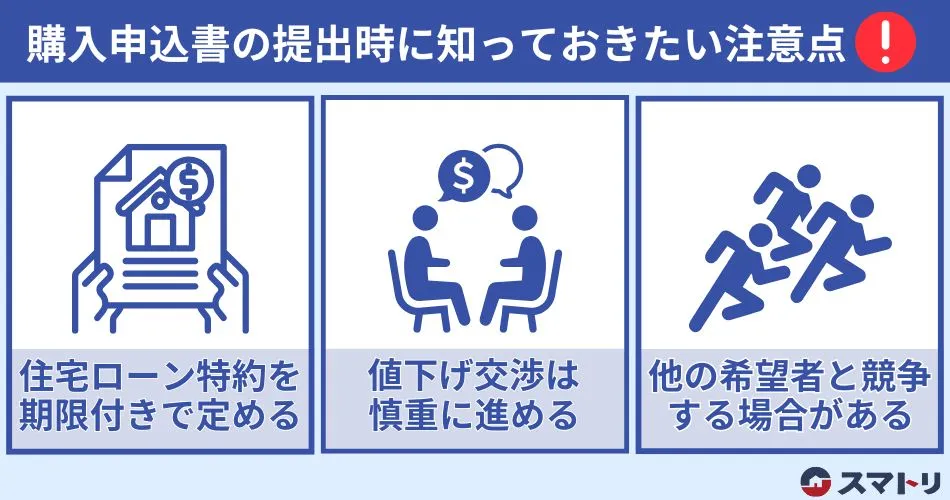

購入申込書の提出時に知っておきたい注意点

不動産購入申込書の提出には、3つの重要な注意点があります。

以下の3つの事項に気を付けることで、申込書提出の際に感じる不安を軽減することが可能です。

住宅ローン特約を定める

不動産売買において住宅ローンの融資決定は、売買契約締結後に本審査が実施されてから判断されます。

この流れは重要なので、理解しておくことが大切です。

金融機関は売買契約が成立しない限り、住宅ローンの本審査を実施しません。

本審査で否決された場合には、契約した物件を購入できなくなってしまいます。

このリスクを回避するための重要な対策が、ローン特約の設定です。

ローン特約とは、融資が受けられなかった場合に売買契約を解除できる特別な取り決めです。

この特約を設定していないと、契約解除時にペナルティーが発生します。

ただし、ローン特約には売主側に「融資否決により売買が不成立となる可能性がある」というリスクを伴います。

そのため、ローン特約を付けない他の購入希望者がいる場合、取引の優先順位が下がる可能性がある点に注意が必要です。

不動産購入申込書の提出時には、このローン特約の重要性を認識し、必ず設定することをおすすめします。

特約の有無が後々の取引に大きな影響を与える可能性があることを覚えておいてください。

値下げ交渉は慎重に進める

不動産取引における値引き交渉は、慎重な判断と戦略的なアプローチで、状況を見極めながら適切なタイミングで行うことが重要です。

ただし、値引き交渉には迅速な対応も求められます。

交渉に時間をかけすぎると、他の購入希望者との取引が成立してしまう可能性があるためです。

スピード感を保ちながら、慎重に交渉を進めるようにしましょう。

値下げ交渉を成功させるためには、具体的な根拠を示すことが効果的です。

購入後のリフォーム予定や予算の制約など、値引きを希望する理由を明確に説明することで、売主側の理解を得やすくなります。

不動産会社との良好な関係を築くことも交渉を有利に進める重要な要素です。

不動産会社は売主の事情に詳しいため、適切な情報提供を受けることで、より現実的な価格設定が可能になります。

申込書提出の際に値引き交渉を行う際は、市場価格や物件の状態を十分に考慮することも大切です。

根拠のある価格提示と丁寧な交渉姿勢が、取引成功の鍵となります。

他の購入希望者と競争が発生する場合がある

不動産購入の際、人気物件では他の購入希望者と競争が発生する可能性があります。

なぜならば、売主は様々な要素を考慮して購入者を選定し、交渉順位を設定して購入者の優先順位を決めているからです。

つまり、必ずしも不動産購入申込書の提出順が購入の優先順位を決めるわけではありません。

売主が優先順位を決める際には、住宅ローンの事前審査の有無や契約内容などを重視することが多いといえます。

一般的に、値引き交渉が入った場合、同条件で値引きを求めない買主と比べて優先順位が下がることもあります。

そこで、交渉順位を上げるために売主の立場を考慮した対策を取ることがおすすめです。

以下に具体的なポイントを紹介します。

・買付証明書はできるだけ早く提出する

・可能な限り自己資金比率を高める(ローン額を抑える)

・契約・決済時期を早めに設定する

・値引き交渉は慎重に行う

また、売主との信頼関係を大切にし、誠実なコミュニケーションを保つことが重要です。

このような誠実な対応が、購入機会につながることもあります。

不動産購入申込書提出後の流れ

不動産の購入申込書を提出した後は、売買契約の締結に向けてさまざまな手続きが進んでいきます。

この段階では、売主との条件交渉や住宅ローンの審査、重要事項説明など、慎重に確認すべき点が多くあります。

ここでは、購入申込後に必要となる主なステップについて詳しく解説します。

売主との条件交渉

購入申込書を提出した後、売主との間で具体的な条件交渉が行われます。交渉の主なポイントとしては、売買価格、支払い条件、引き渡し時期、付帯設備の有無、契約時の特約事項などが挙げられます。

特に、売買価格については、売主の希望価格と購入希望者の提示価格が異なることが多いため、交渉の余地が生まれます。不動産会社が間に入り、買主・売主双方の希望をすり合わせながら価格調整が行われるのが一般的です。

また、引き渡しのスケジュールも重要な交渉事項となります。売主が現在居住中の場合や、新居への引っ越しを予定している場合は、希望する引き渡し時期にずれが生じることもあるため、スケジュールの確認が必要です。

重要事項説明を受ける

売買契約を結ぶ前に、不動産会社から「重要事項説明」を受ける必要があります。

ここでは、物件の権利関係や法的規制、管理費・修繕積立金などの詳細が説明されるため、内容をしっかり理解し、不明点があれば質問することが大切です。

特に、マンションを購入する場合は、管理費や修繕積立金、管理組合の運営状況についても詳しく説明されます。これらの情報をしっかり確認し、将来的に問題が発生しないように注意しましょう。

また、重要事項説明書は契約前に必ず受け取ることが義務付けられているため、説明の際には、内容を十分に理解することが大切です。不明点があれば、契約前に遠慮せずに質問し、納得したうえで契約に進むようにしましょう。

売買契約の締結

重要事項説明を受けた後、内容を十分に理解・納得したら、売買契約の締結に進みます。

契約時には、売主・買主双方が契約書に署名・押印を行い、契約内容を正式に確定させます。

売買契約書には、売買代金の支払方法、引き渡しの期日、契約解除に関する条項、違約時の対応などが明記されており、非常に重要な書類となります。

契約内容に不明点がある場合は、必ず契約前に確認し、納得したうえで署名することが大切です。

まとめ

今回は、物件購入の際に必要となる不動産購入申込書提出時の記入内容や注意点について解説しました。

不動産購入申込書は、法的拘束力はないものの、買主が物件購入の意思を売主に正式に伝え、取引開始の第一歩となる重要な書面です。

申込書の提出は、物件内見後に購入意思が固まってから行うのが望ましく、安易な提出は避けるべきです。

提出やキャンセルを繰り返した場合、その後の取引に影響が出る可能性があるため避けるようにしましょう。

記入する際は、すべての項目を正確に記載することで、のちのトラブルを回避できます。

また、人気物件を購入する際には売主の立場に立ち、ローン特約や値下げ交渉などの条件を考慮しながら、なるべく早く提出することで、交渉で優先されやすくなります。

物件購入は、迅速な行動だけでなく、誠実な対応が重要です。

単に「早く出せば良い」と考えず、自分自身の条件はもちろん、売主の条件を踏まえながら提出しましょう。

誠実な交渉姿勢が、物件購入の成功へつながります。

不動産購入申込書の記載が完了し、次のステップへと進む方は重要事項説明書による説明を受けます。

実際に宅地建物取引士から説明を受ける前に、一度確認しておくことをオススメします。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。