100坪はどのくらいの広さ?土地の活用方法5選や間取りの例を解説

「100坪の具体的な広さが知りたい」「家を建てる際に必要な坪数はどのくらい?」と気になる方も多いのではないでしょうか。100坪と聞いて、広いことはイメージできても具体的な土地の大きさが思い浮かばない方もいらっしゃるかと思います。

100坪の土地は約330㎡(平方メートル)の広さです。1辺が1メートルの正方形を1㎡といい、1坪の面積は約3.3㎡と定められています。

この記事では、100坪の土地がどのくらいの広さかを具体例を使って解説していきます。

土地の上に家や店舗を建てる予定がある方は、100坪の広さを事前に理解することで、どの程度の大きさの建物を建設できるかが分かるでしょう。

土地の購入や活用方法を考えている方、必要な費用や土地活用の注意点を知っておきたい方はぜひ参考にしてください。

👉スマトリの無料診断はこちら(1分)

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

スマトリ公式LINEで無料相談する

目次

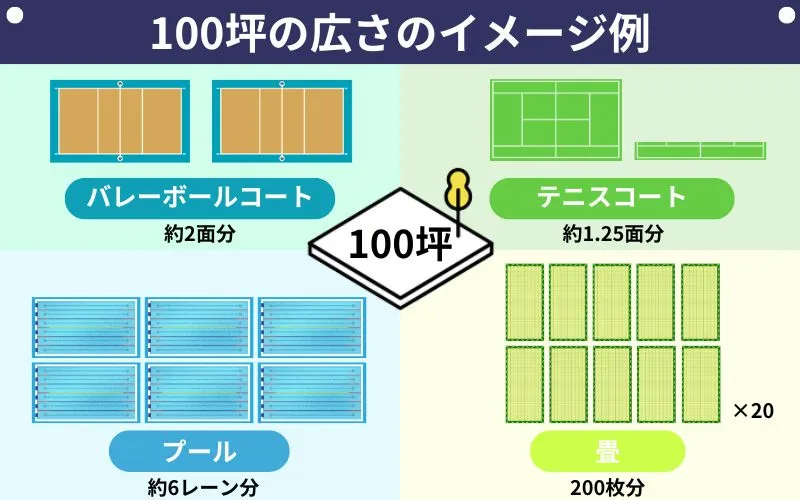

100坪の土地はバレーボールのコート約2面分の広さ

100坪の土地の広さは、バレーボールのコート2面分です。バレーボールのコートは約50坪なので、2面を並べた大きさが約100坪になります。約100坪の広さをイメージするものは、バレーボールのコートの他に以下の例があります。

上記に示した例からも分かる通り、一戸建てを建てる上で100坪は充分な広さがあります。住宅金融支援機構のフラット35利用者調査(2022年度)によると、注文住宅の床面積は122.8㎡でした。坪数に置き換えると約37坪になるので、一戸建ての住宅を建てる場合は一般的な住宅よりも広い家が建てられます。

100坪の土地がある場合に建てられる家の間取りは、建ぺい率や容積率によって定められています。「2階建ての住宅を建てたい」、「平屋の住宅を考えている」など希望する家の条件によって建設できる家の間取りは変わるので、土地の上に家を建てる場合は事前に制限について確認しておきましょう。

※注文住宅とは…土地を購入した人がハウスメーカーや工務店などと契約して、自由な間取りやデザインでオーダーできる住宅のこと。

参考(住宅金融支援機構): フラット35利用者調査

100坪の土地に家を建てる際の3つの制限

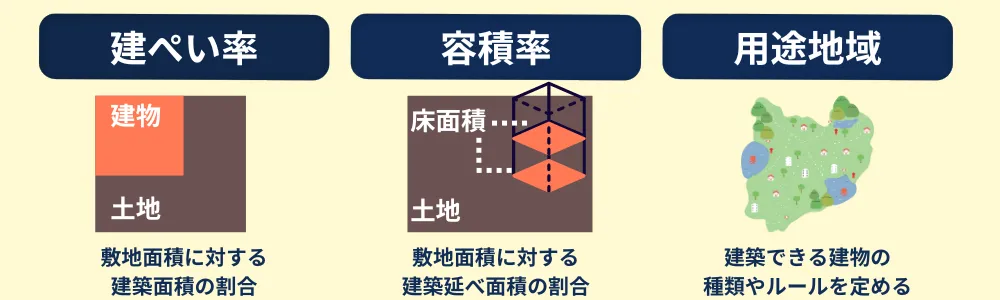

土地に家を建てる際の主な制限は、「建ぺい率」「容積率」「用途地域」の3つがあります。住居や商業、工業などの用途地域別に設定された建ぺい率と容積率の基準をクリアした上で建設する必要があります。

用途地域ごとに建ぺい率や容積率の上限が定められているので、100坪の土地の上に建物を建てる場合でも、目的によって指定された基準を満たす必要があります。ここでは、用途地域や建ぺい率、容積率のそれぞれの項目について解説していきます。

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことを指します。

具体的には、建物の建設を予定している土地にどれくらいの大きさの建物が建築できるかが決められています。建築基準法第53条で規定されており、建物の大きさを一定の範囲内で保つことを目的に定めるルールです。

建ぺい率を求める計算式は下記の通りです。

建ぺい率(%)=敷地面積÷建築面積×100

建築面積は、土地の上にある建物を真上から見たときの面積のことで、水平投影面積といいます。2階建以上の住宅は、一番面積が広い階で計算することが定められています。

例えば、敷地面積が100㎡の土地が建ぺい率50%の用途地域の場合は、以下の式で計算します。

建築面積50㎡÷敷地面積100㎡×100 = 建ぺい率50%

敷地面積100㎡の土地で建ぺい率50%の定めがある場合、50㎡まで建物を建築することができます。

建ぺい率で建物の建築面積が制限されている理由は、防火対策や日当たりの確保、景観の美しさを維持すること等です。住居や工場などの用途地域に合わせて建ぺい率が定められており、建物の使用目的に合わせた制限が設けられています。

容積率

容積率とは、敷地面積に対する建築延べ面積の割合のことを指します。建物の大きさを制限するために設けられたルールで、用途地域ごとに限度が定められています。

敷地面積は建物がある土地のことで、建築延べ面積は家の各階の床面積を合計したものです。延べ面積は建物の階数が多いほど広くなるため、容積率も大きくなります。

容積率を求める計算式は以下の通りです。

容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積×100

延べ床面積は住宅のすべての床面積を合計して算出します。1階が80㎡、2階が70㎡の2階建ての住宅は、150㎡が延べ面積です。敷地面積が100㎡の場合は容積率が150%になります。

容積率の限度は住居地域で低い傾向があり、工業や商業に関わる地域の場合は高く設定されています。容積率は、市区町村ごとの都市計画で定められたものですが、前面道路の幅が12m未満の場合は、道路の幅で容積率が制限されることもあるので、覚えておきましょう。

用途地域

用途地域は、都市計画法に基づいて指定されており、建築できる建物の種類や制限を定めたルールです。

用途地域は「市街化区域」「準都市計画区域」「非線引き区域」で定められており、利用目的に合わせて区分されています。

大きく分けると用途地域は3種類あり、住居系と商業系と工業系に分かれます。

用途地域ごとに建ぺい率や容積率、斜線制限などが違うので、建てられる建物の大きさや形状が変わることが特徴です。

・住居系

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

住居系用途地域は、住宅を中心とした快適な生活環境を維持するために設定されたエリアです。

低層住宅向けから高層マンションが建てられる地域まで幅広く、学校や病院、小規模な商店などの生活に必要な施設の建設は許可されています。

一方で、大型の商業施設や工場、娯楽施設など、騒音や環境負荷が高い建物の建築は制限されます。

・商業系

近隣商業地域

商業地域

商業系用途地域は、商業施設やオフィスビル、ホテルなどの経済活動を活性化させることを目的としたエリアです。

近隣商業地域では住宅も建設できますが、商業地域では大型商業施設や娯楽施設が優先されるため、住環境には向かない場合があります。

また、建物の高さ制限が緩和され、高層ビルが多く立ち並ぶのも特徴です。

都市の中心部や駅前など、経済活動の拠点となる場所に指定されることが多く、人の流れが活発な地域です。

・工業系

準工業地域

工業地域

工業専用地域

工業系用途地域は、製造業や物流施設の発展を目的としたエリアです。

準工業地域では住宅や店舗の建設も可能ですが、工業地域や工業専用地域では基本的に住居の建築は認められず、大規模な工場や倉庫が集まります。

商業施設の建設も制限されるため、住環境よりも産業の発展が優先される地域です。

工場による騒音や振動、排気の影響が考慮されており、地域によっては特定の業種に制限が設けられることもあります。

参考(国土交通省): 土地の使い方と建物の建て方のルールの話

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

スマトリ公式LINEで無料相談する

100坪の土地を購入する際の費用と相場

100坪の土地を購入する際は、土地代に加えて諸費用や税金がかかります。土地購入時にかかる諸費用は土地代の5~10%が目安です。

土地の購入費用は一定ではなく、社会情勢の変化や国の制度の変更に伴い変動します。地域ごとの近年の地価公示価格や不動産取引の情報を確認することで、土地を購入するタイミングや費用を決定する際の参考になるでしょう。

土地や建物の所有者が納税義務を負う固定資産税など、土地の購入後にかかる費用についても詳しく解説していきます。

土地の購入費用

土地の購入費用は、買うタイミングや地域によって大きく異なります。

国土交通省が公表している令和6年地価公示価格(東京都分)では、土地の価格の基準となる数値を公示しています。日本全国の地価公示価格が毎年公表されているため、地域ごとの価格の変動を確かめることも可能です。

例えば、1坪あたり300万円の地価公示価格が公表されている土地を購入する場合は、100坪で3億円になります。都道府県内のそれぞれの地域や購入時期で地価が異なるため、希望する条件に合う土地の価格をあらかじめ確認しておくことも重要です。

また、土地を購入する場合は土地そのもの以外にも費用が必要になります。土地購入時にかかる費用としては、仲介手数料、印紙代、登記費用、固定資産税等の日割り精算等です。購入後にもかかる費用があり、諸費用や税金を合わせると一般的には土地代金の5~10%程度かかるといわれています。

土地を購入する条件によっては住宅ローン手数料や保証料、測量費用等が必要になる場合があるので、諸費用についても認識した上で予算に合ったプランを立てましょう。

参考(国土交通省): 令和6年地価公示

固定資産税の計算方法

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの所有者が納付する税金のことです。毎年1月1日時点で登記簿に登記されている人が納税義務を負います。

1月2日以降に土地の所有者となった場合は、その年には固定資産税を支払う必要はありません。購入した翌年から固定資産税を払う義務が発生します。

固定資産税の税額を決める課税標準額の計算方法は以下のとおりです。

課税標準額(=固定資産税評価額) × 税率(1.4%)

固定資産税は土地や家屋などの固定資産が所在する市町村に納税する決まりとなっており、税収の使途が定められていない普通税として徴収されます。主な使用用途として挙げられるのは、学校の教育設備、地域住民が利用する公共施設の整備、介護・福祉などの行政サービス等です。

固定資産税の基準となる固定資産税評価額は地価公示等から評価されるもので、標準税率は1.4%に定められています。100坪の土地を購入する場合にかかる費用を確認することで、地価公示価格から納税義務のある固定資産税を計算しておくことも大切です。

参考(総務省):固定資産税の概要と歴史

価格相場

日本全国の土地の価格相場は、地域や購入するタイミングによって異なります。

土地の価格を調べる場合は、購入を検討している地域の公示価格や実勢価格を確認することが重要です。

国土交通省が公表している不動産情報ライブラリでは、不動産の取引価格や地価公示等の価格情報を確認することができるので、土地の価格や地域の周辺情報等を調べる際は活用しましょう。

土地の価格は流動的であり、必ずしも価格相場通りの条件で土地が購入できるとは限りません。売り出されている土地の近年の価格や傾向を確認した上で、現在の価格相場を見定める必要があります。

また、都道府県知事が毎年判定している標準価格を国土交通省が公表しているので、日本全国の土地取引のデータを確認することが可能です。

参考(国土交通省):都道府県地価調査

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

100坪の土地に建てる家の間取り

100坪(約330㎡)の土地があれば、広々とした住まいを設計でき、ライフスタイルに合わせたさまざまな間取りが可能です。

平屋で開放的な空間をつくるか、2階建てで生活動線を分けるか、3階建てで都市型の住まいを追求するか、それぞれにメリットがあります。

本章では、100坪の土地に建てる際の平屋・2階建て・3階建ての特徴と魅力を紹介します。

平屋:ゆとりあるワンフロアの住まい

平屋はワンフロアで生活が完結するため、移動がスムーズで老後まで住みやすい住宅スタイルです。

100坪の広さがあれば、ゆとりを持った間取りが可能で、中庭を設けたり、L字型・コの字型の設計にすることで採光や風通しを確保しやすくなります。

また、天井を高くしたり、吹き抜けを活用することで、開放感のある空間づくりができます。土地の広さを活かし、ガレージや庭を広く確保することで、プライベートなアウトドア空間も楽しめるのが魅力です。

2階建て:バランスの取れた間取り

2階建ては、1階と2階を用途別に分けられるため、家族の生活スタイルに合わせた間取りを設計しやすいのが特徴です。

100坪の土地なら、1階にリビング・ダイニング・キッチン(LDK)と水回り、2階に寝室や子ども部屋を配置することで、家族のプライバシーを確保しながら快適に暮らせます。

また、収納スペースも十分に確保できるため、すっきりとした住空間を実現できます。庭を広く取りながら、建物の高さを活かしたデザインが可能なのも魅力です。

3階建て:都市型の立体的な住まい

3階建ては、限られた敷地を有効活用できるため、都市部で人気のあるスタイルですが、100坪の広さがあれば、より自由度の高い設計が可能になります。

1階に駐車場や趣味のスペース、2階にLDK、3階に寝室を配置するなど、フロアごとに役割を分けることで快適な住まいが実現可能です。

また、屋上を設ければ、ルーフバルコニーとして活用でき、開放的な空間を楽しむことができます。

高低差を活かしたデザインや眺望の良さを最大限に活かせる点も、3階建ての魅力です。

100坪の土地を活用する方法5選

100坪の土地は住宅として利用する以外にも、さまざまな活用方法があります。収益性の高い事業に取り組むことや税金対策を目的としたもの、自分が住みながら土地活用する戸建て住宅等様々な活用法があります。

土地の立地や特徴によっても有効活用できる条件は異なるので、目的に合った活用法を見極めて選択することが重要です。ここでは、家を建てる以外の100坪の土地の5つの活用方法についてご紹介します。

アパート・マンション経営

アパート・マンション経営は、土地活用の代表的な活用法の一つで、賃貸アパートやマンションの入居者から支払われる家賃収入を見込んだ経営スタイルです。

100坪の土地に建てられる間取りの例は以下の通りです。

・1フロア7部屋の5階建てマンション(1部屋あたり1Kの広さ)

・1フロア3部屋の3階建てアパート(1部屋あたり2LDKの広さ)

土地の建ぺい率や容積率、用途地域の条件によっても建てられる建物の大きさは異なりますが、100坪の土地に建てることを想定した場合の一般的な間取りの例になります。一人暮らし世帯が多い地域やファミリー層が多い地域など、土地の周辺環境によってニーズが異なるのも特徴です。

また、経営する土地の用途地域によって容積率が異なります。商業地域などの容積率が大きい土地の場合は部屋数を多くすることや部屋の広さを確保することができるので、敷地面積に対して条件の良いアパートやマンションが建設できるでしょう。収益性や節税効果が高いことがメリットとして挙げられますが、一方で初期費用が高額になることや空室リスクがある点に注意が必要です。

高齢者施設経営

少子高齢化が進む日本では、将来的に高齢者施設や介護施設の需要が高まることが予想されます。

100坪の土地がある場合は、充分な広さの施設を建設することが可能なので、高齢者施設の経営は有効な活用法の一つといえます。また、高齢者施設の運営は土地のオーナーではなく事業者が行うケースが多く、運営に伴うリスクを低減できます。時間の制約がある方や自分で管理を行うことが難しい場合は、高齢者施設の経営を検討するのもおすすめです。

また、高齢者施設の運営は国の補助金制度を利用できる場合がある点もメリットです。一方で、アパートやマンション等の一般的な住宅に比べて特殊な構造の建築になるため費用が多くなる傾向にあります。土地の購入を検討している地域の特性や住民の年齢層、周辺の高齢者施設の数等を理解しておくことが大切です。

駐車場経営

駐車場経営は大きく分けると、利用者から毎月定められた賃料を受け取る月極駐車場と時間制で利用できるコインパーキングの2つがあります。

土地の周辺環境が住宅地などの家が多い地域の場合は月極駐車場、商業施設が近隣にある場合はコインパーキングなど土地の特性に合わせた活用法があります。

100坪の土地に作れる駐車場の大きさは、駐車スペース約20台分です。

国土交通省の指針によると、普通乗用車1台分の駐車場の広さは約4.5坪の面積とされています。

4.5(坪)×20(台)=90坪となるため、約20台分の駐車スペースを確保することが可能です。

駐車場経営は土地活用を始めるまでの初期費用が抑えられます。また、建物を建設しないことから建ぺい率が適用されないので、100坪の土地を広く活用できることもメリットです。一方で、収益は駐車場の利用料金のみで、土地の固定資産税は他の活用方法と同様に必要になります。

コインランドリー

コインランドリー経営は、近隣住民の数やニーズの高さによって収益性が見込める活用法です。

マンションやアパート、住宅街が周辺環境にある土地にコインランドリー経営は向いています。洗濯機や乾燥機の利用料金が収入になるので、固定客の利用による収益が見込めます。コインランドリーの一般的な店舗の広さは20坪程度といわれているので、100坪の土地を利用する場合は大型店舗にする、敷地内に駐車場スペースを作る等の活用法が挙げられます。

一方で、高機能の洗濯機や乾燥機を設置するための初期費用が多くかかります。コインランドリー経営の開業に伴う資金は一般的に1,000万円以上必要といわれており、保健所へ届け出する必要があります。初期費用は高くなる傾向にありますが、店舗の設置後は事業者に管理を任せられるため時間の制約がある方や住宅街の周辺の土地を利用したい方におすすめの活用法です。

太陽光発電事業

太陽光発電は、土地に設置した太陽光パネルから生み出された電気を電力会社に売却することで収益を得る活用法です。

太陽光発電に必要な日照量を充分に確保することが必要になるので、日当たりがよく広い土地の活用に向いています。収益は発電量で決定するため、太陽光パネルを設置できる数が多いほど高い収益性を見込めます。

また、再生可能エネルギーから作られた電気を一定価格で国が買い取ることを保証するFIT制度を利用することで、安定した収入を得ることが可能です。一方で、2023年に公表された経済産業省のデータによると、住宅用の発電機器の設置費用は1kWあたり平均28.8万円とされています。100坪の土地に50kWの太陽光発電の設備を設置することを仮定すると、初期費用は1,000万円以上かかります。

初期費用を上回る収益が見込める場合は、太陽光発電事業を行うメリットがあるといえます。公示価格などの地価にも影響を受けづらい事業なので、比較的地価が安い地域の経営やリスクの低い事業を行いたい方におすすめです。

参考(経済産業省): 太陽光発電について

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

100坪の土地を活用する際の注意点

100坪の土地を活用する上では、立地条件や周辺環境などを事前に確かめておく必要があります。一戸建てなどの住宅を建てる場合は間取りや大きさなどを決める際に、建ぺい率や容積率、用途地域による制限を事前に確認してから計画を立てましょう。

土地を活用した事業の展開を考えており、収益を上げることが目的の場合は土地の特性に合った事業を選択することが大切です。建物の建設や設備の設置など、初期費用が多くかかる場合は費用を上回る収益がいつまでに、どれくらい見込めるかを事前に確認しておくことが大切です。

また、土地活用の際に利用できる補助金制度やそれぞれの経営にかかる費用やリスクについても充分に認識しておくことが必要です。100坪の広さに建てられる住居や店舗の大きさも地域によって異なるので、購入を検討している土地や所有している土地の特性や周辺環境をよく理解した上で活用方法を選択しましょう。

最後に

100坪の土地がどれくらいの広さかを把握することで、土地を購入する際や建物を建設する際の指標の一つになると思います。土地の敷地内のすべての範囲に建物が建設できないことや土地の購入時にかかる費用、税金等を知っておくことも重要です。

【中古マンションをお探しの方へ】

スマトリのLINE相談では、仲介手数料無料の物件を数多く紹介しており、物件によっては数百万円の費用を節約することができます。

無理に購入を勧めることはありませんので、ご自身の状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えましょう。

「少しでも初期費用を抑えて住まいを手に入れたい」「賢く中古マンションを購入したい」という方は、スマトリのサービスをチェックしてみてください。

\LINE登録者限定無料特典あり/

スマトリ公式LINEで無料相談する

国土交通省や経済産業省が公表しているデータから近年上昇傾向にある土地の価格相場を確認することで、地域の特性や周辺環境について理解を深めておくこともおすすめです。

日本全国の土地の価格は流動的なので、土地を購入するタイミングによっても価格は大きく異なります。「居住用の家の建設を予定している」「土地を活用して収入を得たい」など自身の目的に合わせて購入を検討しましょう。

土地活用にご興味のある方は、株式会社タカオの運営するメディア「タカオの土地活用窓口」内の記事もご確認ください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。