免震構造とは?耐震・制震との違いや5つのデメリットを解説

地震大国である日本では、建物の耐震対策が重要な課題となっています。

そのような課題がある中で、注目を集めているのが免震構造です。

建物と地盤の間に特殊な装置を設置することで、地震の揺れを劇的に軽減することができる革新的な技術として、高層ビルや病院、重要な文化財など、特に高い安全性が求められる建築物での採用が進んでいます。

しかし、免震構造にはメリットとデメリットの両面があり、建物の用途や立地条件によって最適な選択が異なるため注意が必要です。

本記事では、免震構造の基本的な仕組みから、他の耐震技術との違い、そしてメリット・デメリットまでを詳しく解説します。

免震構造を備えた住宅の購入を検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

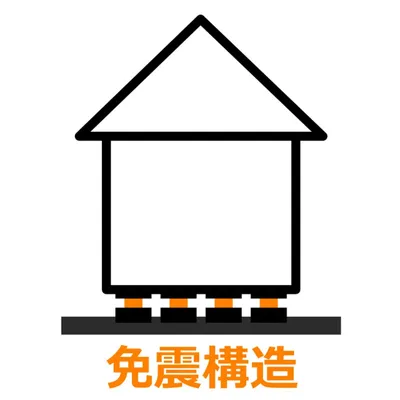

免震構造の基本的な仕組み

免震構造は地震国である日本において、建物を地震から守る革新的な技術として注目を集めています。

免震構造の核心は、建物と地盤の間に特殊な装置を設置することにあります。

この装置が地震の揺れを軽減し、建物本体への影響を最小限に抑えるのです。

具体的には、建物の基礎部分と上部構造の間に「免震層」と呼ばれる柔軟性のある層を設けます。

この免震層には主に2種類の装置が使用されます。

アイソレータ:積層ゴムなどで作られ、建物を支えながら水平方向に柔軟に動く。

ダンパー:オイルダンパーや鋼材ダンパーなどがあり、揺れを吸収して抑制する。

地震が発生すると、免震層が建物を地面から切り離すように機能し、地震波の周期を変えることで建物への影響を大幅に軽減することが可能です。

アイソレータが揺れを逃がし、ダンパーがその揺れを吸収するという仕組みです。

この技術により、免震構造は従来の耐震構造や制震構造と比べて、より効果的に地震の揺れを抑制し、建物と内部の人々を守ることができます。

高層ビルや病院、重要な文化財など、特に安全性が求められる建築物に採用されることが多くなっています。

免震構造は、地震大国日本の建築技術の粋を集めた革新的な方法と言えるでしょう。

しかし、免震構造がすべての建物に適しているわけではありません。

設置コストや維持管理の必要性、建物の規模や地盤条件など、様々な要因を考慮して採用を検討する必要があります。

免震構造と他の構造との違い

地震対策として採用される建築技術には大きく3つの種類があります。

それが「耐震」「制震」「免震」です。これらはそれぞれ異なるアプローチで地震の被害を軽減しようとする技術であり、建物の目的や立地条件に応じて最適な方法が選ばれます。

以下では、それぞれの構造の特徴と違いについて詳しく解説します。

| 特徴 | 免震構造 | 耐震構造 | 制振構造 |

| 仕組み | 地震の揺れを吸収 | 建物の強度を高める | 地震エネルギーを吸収 |

| 揺れ方 | 全体がゆっくり揺れる | 上層階ほど揺れが大きい | 耐震性よりは揺れが小さい |

| コスト | 高い | 安い | 免震構造と耐震構造の中間 |

| 適した建物 | 公共施設など | 戸建て住宅・マンションなど | 高層ビルなど |

建物の用途や条件に応じて、最適な構造を選択することが重要になります。

耐震構造

耐震構造は、建物自体を丈夫に造ることで地震の揺れに耐える構造です。壁を厚くしたり、柱や梁を太くしたり、筋交いや金具で構造体を補強したりして、揺れによる倒壊や損傷を防ぐことを目的としています。

耐震構造は日本の建築において最も一般的に採用されており、戸建て住宅からマンション、学校、公共施設に至るまで幅広く用いられています。建築基準法でも最低限の耐震性能が義務付けられており、建物の「耐震等級」によって性能の目安が示されています。

メリット

コストが比較的低く導入しやすい

長年にわたり実績があり安心感がある

台風や強風にも強い

地盤や間取りの制限が少ない

既存住宅への補強も可能

デメリット

地震の揺れが直接建物に伝わりやすい

大きな揺れや余震が続くと損傷の蓄積が心配

高層階ほど揺れが大きくなる傾向がある

室内の家具や家電などの被害は防げない

後ほど詳しく解説しますが、1981年に建物の安全基準が新しくなり、それ以降の建物はかなり強い地震にも耐えられるように作られています。

また、建物の強さを3段階で評価する仕組みもあり、家を買うときの参考になるでしょう。

耐震構造の家は地震に強いですが、揺れそのものを小さくする機能はありません。

しかし、日本の多くの家がこの方法で建てられており、安心して暮らせる住まいづくりに役立っています。

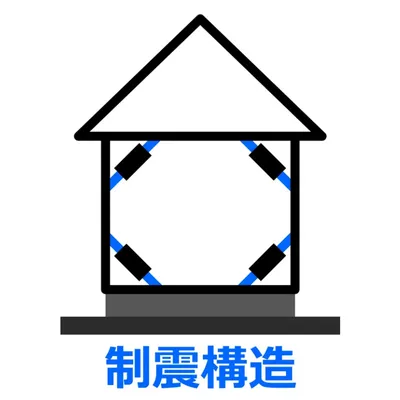

制震構造

建物の揺れを抑える最新技術として、注目されているのが制震構造です。

建築物の骨組みに特殊な制震装置を取り付けることで、地震や強風による振動を大幅に抑制できます。

制震構造は、建物内に設置された「制震装置」によって地震の揺れを吸収・分散させる構造です。主に鋼材・オイル・ゴムなどを用いたダンパーが使われ、建物全体に伝わる衝撃を抑える役割を果たします。

高層ビルや大型商業施設などにも広く採用されており、近年では一般住宅にも導入が進んでいます。制震技術は東京スカイツリーやあべのハルカスなど、著名な建築物でも活用されています。

メリット

繰り返しの揺れ(余震)にも対応できる

建物内部や家具の被害も軽減できる

地震後の修繕負担が比較的小さい

間取りへの制限が少ない

一部の装置は既存住宅にも後付け可能

デメリット

耐震よりややコストが高め

地震の揺れは体感として残る

軟弱地盤など場所によっては設置が難しい場合もある

制震装置は建物内部に組み込まれ、地震の揺れを効率的に吸収する働きをします。

建築物全体の揺れが軽減されることで、柱や壁などの構造部材への負担を減少させることが可能です。

小さな振動から大規模な揺れまで、幅広い範囲で制震効果を発揮できる点が特徴です。

地震国である日本において、制震構造は建築物の安全性と快適性を高める革新的な技術として重要な役割を果たしているのです。

免震構造のデメリット

免震構造は地震の揺れから建物を守る優れた技術ですが、次のようなデメリットも抱えています。

1.縦揺れや直下型地震に対しての耐性が低い

2.免震装置の導入コストが高い

3.定期的なメンテナンスが必要になる

4.台風や強風時に建物が揺れやすい

5.立地によって設置できない場合がある

以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

縦揺れや直下型地震に対しての耐性が低い

免震構造は、横揺れに強い効果を発揮しますが、縦揺れと直下型地震に対しては課題が残ります。

これらの課題への対策は建物選びの重要なポイントです。

最近では建築技術の進歩により、三次元免震技術を導入した住宅では、縦横両方の揺れを効果的に抑制できるようになりました。

詳しい性能については、各ハウスメーカーで確認することが可能です。

縦揺れに弱い免震構造の家では、室内被害を防ぐために、家具や設備機器の固定が効果的な対策です。

固定するには、さまざまな方法があるので、専門家に相談し最適な方法を選択するようにしましょう。

住宅を購入する際には、免震性能だけでなく、立地条件や総合的な防災対策を含めた検討が必要です。

建築や不動産の専門家に相談し、安全性と快適性を両立した住まい選びを進めるようにしましょう。

免震装置の導入コストが高い

免震構造を導入した住宅は優れた地震対策となりますが、コストが高いのがデメリットとなります。

一般的な戸建て住宅では200万円から300万円程度の追加費用が必要です。

40坪の木造住宅の場合、免震装置の種類により260万円から360万円ほどかかり、建物本体価格の12%から17%に相当します。

定期的なメンテナンス費用も必要となりますが、長期的には地震被害の修復費用と比較して経済的なメリットが見込めるでしょう。

導入費用の負担軽減には、自治体の補助金制度や税制優遇措置を活用できる場合があります。

また、建物全体ではなくポイントを絞って、段階的に導入することも可能です。

建築技術の進歩による、将来的な価格低下も期待できるため、家族の安全を守る投資として検討する価値があります。

定期的なメンテナンスが必要になる

免震構造を備えた住宅を長期にわたり安全に維持するには、計画的なメンテナンスが欠かせません。

点検は年1回の定期的な目視確認を基本とし、5年ごと、10年ごとの専門的な精密検査が必要です。

大きな地震が発生した際には、臨時の点検も実施します。

具体的な点検項目として、免震装置の劣化状態や錆びの発生、ボルトの緩みなどを確認します。

不具合が見つかった場合には、専門技術者による修復作業が必要です。

メンテナンスには専門的な知識と技術が求められるため、相応の費用が発生します。

計画的な資金準備と、信頼できる点検業者の選定が重要となるでしょう。

免震構造は適切な維持管理により、長期的な安全性を確保ですることができます。

免震構造の住宅を購入する際には、メンテナンス費用も含めた総合的な判断が大切です。

台風や強風時に建物が揺れやすい

免震構造は地震対策として優れた性能を発揮しますが、建物が地盤から切り離されているため、台風や強風時に揺れやすい特徴があります。

高層マンションでは、船上にいるような揺れを感じることがあるので注意が必要です。

この課題に対し、現代の免震住宅では様々な対策が導入されています。

風の影響を受けにくい新型免震装置の採用や、強風時に建物の揺れを抑制する制御装置の設置などが実施されています。

戸建て住宅は建の物高さが低いため、強風による揺れの影響は比較的小さくなりますが、住宅購入を検討する際には、強風対策の具体的な内容を確認するようにしましょう。

免震構造を選ぶ際には、地震対策だけでなく、風対策の実施状況も確認することで、より安心できる住まい選びが可能となります。

立地によって設置できない場合がある

住宅が密集した土地や狭い土地では、免震装置が適切に機能するための空間の確保が難しい場合があるため、免震構造の住宅を建てることができない可能性があります。

また、地盤の強度が不足している場所では、免震装置の重量を支えられないかもしれません。

細長い形状の高層建築物においても、免震構造の採用が適さないことがあります。

ただし、これらの制約がある場合でも代替策は存在します。

たとえば、制震構造の採用や地盤改良工事の実施により、耐震性能を高めることが可能です。

また、最新の免震技術では、限られた敷地でも効果的な免震性能を実現できるようになっています。

建物の構造選定には、専門家による適切な判断が重要です。

ハウスメーカーや建築士に相談し、敷地条件や建物特性を考慮した最適な耐震対策を検討することで、適切な耐震設計が可能となり、安全で快適な住まいを実現できます。

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

免震構造のメリット

免震構造はデメリットも存在しますが、いくつかのメリットもあります。

そのメリットとは、次のとおりです。

1.地震時の揺れを大幅に軽減できる

2.建物の損傷や家具の倒壊を防げる

3.長期間にわたり住み続けやすい

以下では、免震構造のメリットを詳しく解説します。

地震時の揺れを大幅に軽減できる

日本の住宅購入において、地震対策は最優先事項です。

その解決策として、建物の土台部分に設置する免震構造が効果的です。

免震構造を採用した住宅では、地震の揺れが大幅に軽減され、震度7クラスの巨大地震が発生しても、室内の揺れは震度5程度にまで抑制される性能を備えています。

免震構造の導入により、居住者の安全確保はもちろん、家具や思い出の品などの室内の破損を防ぐことが可能です。

地震後の片付けも最小限で済むため、時間的な負担も軽減できます。

高層マンションでも長周期地震動(周期の長いゆっくりとした大きな揺れ)への対策として、免震構造は高い効果を発揮します。

免震構造は、地震大国の日本で、安心できる住まいを実現する信頼性の高い技術といえるでしょう。

建物の損傷や家具の倒壊を防げる

免震構造は住宅の地震対策として、居住者の安全確保に優れた効果を発揮する仕組みです。

建物への揺れの伝わり方を抑制することで、さまざまな保護機能が発揮されます。

建物本体を守る効果として、柱や壁への負担が軽減され、建物の損傷リスクが低下します。

内装材の破損も防げるため、地震後の修繕費用や手間を大幅に削減することが可能です。

家具の転倒防止にも効果を発揮し、食器棚や学習机の安定性が向上します。

テレビやパソコンなどの精密機器も地震の揺れから守ることが可能です。

何より、家具の転倒による事故から家族の安全を守れることが大きな特徴です。

免震構造の住宅は、地震発生後も日常生活への早期復帰が可能なので、安心できる住まいといえるでしょう。

長期間にわたり住み続けやすい

前述のとおり、免震構造には地震の揺れを効果的に抑制する特徴があり、建物や家具への被害を最小限に抑えることが可能です。

大規模な地震が発生した場合でも、避難所での生活を回避できる可能性が高まります。

建物への負荷が軽減されることで、住宅の耐久性が向上します。

地震による修繕費用も抑制できるため、長期間にわたり、経済的メリットが期待できるでしょう。

不動産価値の観点からも、免震構造は資産価値の維持に貢献します。

地震に強い安全な住宅として高い評価を得られるためです。

最大の利点は、地震に対する不安感の軽減です。

特に子育て世代にとって、安心して暮らせる住環境は重要な要素と考えられます。

長期的な視点で住まいを選ぶ際に、免震構造は有効な選択肢のひとつです。

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

免震構造が採用された代表的な建物の実例

免震構造は、大地震時でも建物の揺れを大幅に軽減し、建物内の安全性と機能を確保するために設計された構造方式です。特に人命の保護や設備の継続稼働が求められる建物では、その重要性が高く評価されています。ここでは、免震構造が実際に採用されている代表的な建物をいくつか紹介します。

東京ミッドタウン(東京都港区)やグランフロント大阪(大阪市北区)などの大規模複合施設でも一部免震構造が導入されています。商業施設やオフィスが併設されるこれらの建物では、来訪者やテナント企業の安全を確保し、災害時の経済的損失を最小限に抑えるために、積極的な免震技術の採用が進められています。

さらに、病院施設やデータセンターといったライフラインの維持が求められる建物においても、免震構造は標準的に採用されつつあります。たとえば、東京都内にある大手大学病院では、医療機器や電源供給を保護するために、建物全体が免震構造となっており、震災時にも安定した医療提供が可能です。

このように、免震構造は単に高層ビルに限らず、公共施設・商業施設・医療機関など多様な用途の建物に採用されており、安全性・機能性の両立を実現する重要な技術として広く浸透しています。住宅にも導入が進む中、今後ますます身近な存在となっていくでしょう。

免震構造の建物を検討する際の注意点

これまで見てきたとおり、地震大国である日本において、建物の安全性は非常に重要な要素です。

その中でも、免震構造は地震の揺れを大幅に軽減できる効果的な方法です。

しかし、免震構造の建物を選択する際には、以下の点に注意を払う必要があります。

1.初期費用とランニングコストを計算する

2.新耐震基準が適用された建物を選ぶ

3.建物の耐震等級を確かめておく

以下で、それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

初期費用とランニングコストを計算する

免震構造の導入には、初期費用とランニングコストの両面からの検討が必要です。

適切な判断のためには、総合的なコスト計算が重要となります。

デメリットで述べたように、一般的な住宅と比べて、免震構造では200万円から300万円の追加費用が必要です。

しかし、地震による建物の損傷リスクが低減されるため、修繕費用を抑えることができます。

維持管理には5年〜10年ごとの定期点検が必要で、この費用は長期的な家計の設計に含める必要がありますが、地震後の修繕費用の削減効果を考慮すると総費用面でメリットが生まれる可能性があります。

家族の安全確保と経済性の両立を目指し、長期的な視点での検討が必要です。

新耐震基準が適用された建物を選ぶ

地震に対する住宅の安全性は、建築基準の進化により大きく向上しました。

特に、1981年6月1日以降に導入された新耐震基準は、地震への高い耐性を備えています。

| 震度 | 新耐震基準の建物への影響 |

| 震度5強まで | 建物への損傷なし |

| 震度6強〜7 | 倒壊リスクが低い |

2000年以降の建物はさらに高い安全性を確保しました。

2016年熊本地震での新耐震基準の建物の倒壊率は2.2%にとどまり、その効果が実証されています。

住宅の耐震性能は以下の等級で評価されます。

| 耐震等級 | 耐震性能 |

| 等級1 | 基準となる耐震性能 |

| 等級2 | 基準の1.25倍の強度 |

| 等級3 | 基準の1.5倍の強度 |

現在、住宅の約90%で耐震化が進んでいるのが状況です。

参考:国土交通省|住宅・建築物の耐震化について 住宅の耐震化率(全国)

安心できる住まい選びには、新耐震基準を満たし、耐震等級2以上の物件を検討しましょう。

建物の耐震等級を確かめておく

免震構造の住宅選びでは、安全性の詳細な確認が重要です。

単に免震構造というだけでなく、建物の基本的な耐震性能の確認が不可欠となります。

通常、免震構造を採用した住宅は最高レベルの耐震等級3相当の性能を備えています。

この性能により、震度7クラスの地震発生時でも建物への深刻な損傷を防ぐことが可能です。

住宅選びの際は、以下の要素を必ず確認しましょう。

・建築基準法に基づく免震建築物であることの確認

・定期点検などの維持管理体制が整備されているか

・台風や大雪などの地震以外の災害への対策が十分か

免震構造の導入だけでなく、建物全体の耐震性能を総合的に評価することが大切です。

定期的な点検実施も含め、家族の安全を長期的に確保できる住宅選びを心がけましょう。

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

最後に

免震構造は、建物と地盤の間に特殊な装置を設置することで、地震の揺れを大幅に軽減する革新的な技術です。

アイソレータとダンパーを組み合わせることで、地震エネルギーを効果的に吸収し、建物本体への影響を最小限に抑えることができます。

【一都三県のお部屋をお探しの方へ】

スマトリのLINE相談では、仲介手数料無料の物件を数多く紹介しており、物件によっては数百万円の費用を節約することができます。

無理に購入を勧めることはありませんので、ご自身の状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えましょう。

「少しでも初期費用を抑えて住まいを手に入れたい」「賢く中古マンションを購入したい」という方は、スマトリのサービスをチェックしてみてください。

\LINE登録者限定無料特典あり/

スマトリ公式LINEで無料相談する

従来の耐震構造や制震構造と比較して、免震構造は地震時の揺れを大きく軽減できる一方で、導入コストが高く、定期的なメンテナンスが必要です。

また、縦揺れや直下型地震への対応、強風時の揺れなど、いくつかの課題も存在します。

免震構造の採用を検討する際は、建物の用途や立地条件、コスト面での長期的な視点、そして建物の基本的な耐震性能など、総合的な判断が重要です。

地震大国日本において、家族の安全を守るための選択肢として、免震構造は重要な役割を果たしています。

免震構造の住宅の購入を検討する際は、自分自身の判断だけでなく、専門家の意見を取り入れるようにしましょう。

専門家の的確なアドバイスを取り入れることで、家族の安全が確保される住宅の購入が可能となるでしょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。