新耐震基準はいつから適用?旧耐震基準との違いやメリットを徹底解説

「新耐震基準の建物はいつ建築されたものなの?」「新耐震基準と旧耐震基準ではどのくらい建物の強度に差があるの?」など、地震の多い日本では、マンションや戸建てを購入する際に、建物の耐震基準を気にする人もおられるかと思います。

耐震基準は、建物を一定の大きさの地震に耐えられるように設計するための最低限の基準を差します。

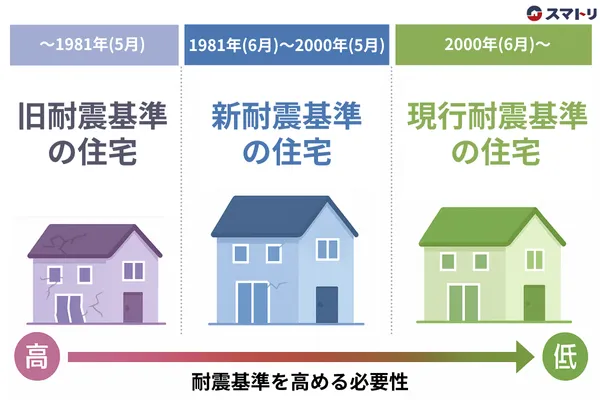

耐震基準には、新耐震基準と旧耐震基準があり、築年数によって採用されている耐震基準が異なります。

1981年に耐震基準の大きな改正があり、6月1日以降に建築の申請をした建物は新耐震基準です。

建物の耐震基準を確認するには、建築年数ではなく、建築確認を申請した日を調べる必要があります。

新耐震基準の建物は、震災時に安全性が高いだけでなく、住宅ローン控除が受けられるのもメリットと言えます。

ローンの担保評価額が高くなるので、売却もスムーズにできることがポイントです。

住宅を購入する上で耐震基準が気になる人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/

スマトリ公式LINEで無料相談する

目次

耐震基準とは

耐震基準とは、建物を建てる際に、一定の震度以上に耐えられるように設計するための最低限の基準です。

この基準は建築基準法などの法令に基づいて定められており、人命を守ることを主な目的として設定されています。

耐震基準は、大きな地震が起こるたびに改正が行われますが、1981年の改正で旧耐震基準から新耐震基準へ大幅な変更が実施されました。

改正の実施は、1981年6月1日からなので、1981年6月1日以降に建築の申請がされた建物は新耐震基準、5月31日以前は旧耐震基準で建築されているというわけです。

さらに、木造住宅においては、2000年に耐震性を強化する改正が行われており、現在でも2000年基準として活用されています。

耐震基準改正の流れ

耐震基準を改正しても、その想定を越える地震が起こると見直しが必要です。

1948年の福井地震を受け、1950年に建築基準法が制定された際に、耐震に関する基準として、木造建物に必要な壁の量が初めて具体的に示されました。

それ以降も耐震基準に関する小さな改正はありましたが、大きな改正は1971年、1981年、2000年の3回実施されています。

ここは、耐震基準が改正された流れについて解説します。

1971年の改正

1971年の耐震基準の改正は、1968年に発生した北海道の十勝沖地震を受けて実施されています。

改正された内容は、主に鉄筋コンクリート造の建物における耐震基準の強化です。

この改正では、壁の量についての変更はなく、せん断補強筋の規定が追加されました。

せん断補強筋は、鉄筋コンクリート構造でせん断力(横方向の力)に抵抗するための補強材のことです。

他にも、木造住宅の基礎部分にコンクリートやRCを使用することが盛り込まれています。

鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの建物の特徴や違いについては、以下の記事をご確認ください。

1981年の改正

1981年の耐震基準の改正は、1978年に発生した東北の宮城県沖地震を受けて実施されています。

この改正で、震度6強~7程度の大地震でも倒壊しない耐震性が必要となる新耐震基準が導入されています。

改正された内容は、一次設計と二次設計の概念の追加です。

一次設計では、部材が耐えられる許容応力度の計算を行い、それが許容応力度を超えないように設計することで、建物の構造部分が損傷しないことを目的としています。

二次設計では、地震時に建物が倒壊を防ぐために必要な最低限の水平耐力の計算を行い、その許容度を越えないように設計することで、構造部材は損傷しても建物自体が崩壊・倒壊はしないことが目的です。

他にも、柱や梁、壁などの強化が求められるようになりました。

2000年の改正

2000年の耐震基準の改正は、1995年に発生した阪神・淡路大震災を受けて実施されています。

阪神・淡路大震災では、新耐震基準で建築している建物にも大きな被害が出たため、さらに厳しく耐震基準が見直されました。

主な改正内容は、木造住宅の耐震性向上です。

木造住宅における地盤の強化、接合部の強化、耐力壁の配置のバランスなどが盛り込まれ、2000年基準と言われています。

耐震基準は、地震が起こった際の被害を防ぐために改正が行われていますが、想定を越える地震が起こった場合は今後も改正が必要になるでしょう。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

1981年の大幅な耐震基準の改正により、新耐震基準は採用されました。

新耐震基準だから問題ないというわけではありませんが、新耐震基準と旧耐震基準では耐震性に大きな差があります。

実際に旧耐震基準と新耐震基準では、どれほどの違いがあるのかが気になるところです。

ここでは、旧耐震基準と新耐震基準の違いについて解説します。

旧耐震基準

旧耐震基準とは、1981年5月31日以前に適用されていた耐震設計の基準のことです。

10年に一度発生すると考えられる中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないことを目標としています。

旧耐震基準では、建物の自重の20%を地震力として設計し、許容応力度計算を行っていたため、柱や梁、壁などの部材などの基準もそれほど厳しくありませんでした。

震度5以上の地震が頻繁に起こる現在においては、旧耐震基準の建物は耐震性が十分でないと考える人も多いでしょう。

新耐震基準

新耐震基準とは、1981年6月1日以降に適用されている耐震設計の基準のことです。

中規模の地震(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない、大規模の地震(震度6強~7程度)で家屋が倒壊・崩壊しないことを目標としています。

新耐震基準では、一次設計と二次設計の概念が導入され、柱や梁、壁などの部材の水準も強化され、変形や損傷に対する粘り強さが求められるようになりました。

さらに、阪神・淡路大震災の後の改正で、2000年基準が採用され、木造建築における耐震基準の強化が行われています。

国土交通省の「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書のポイント」によると、2016年に起こった熊本地震では、無被害の建物は、旧耐震基準で5.1%、新耐震基準で20.4%、2000年基準で61.4%と、2000年基準で建てられた建物の性能の高さは明らかです。

自分たちの家族が安心して暮らすためにも、耐震性の違いは重要なポイントと言えるでしょう。

参考:熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書のポイント(国土交通省)

耐震基準を確認する方法

では、実際に住宅を購入する際に、どのようにして耐震基準を確認すればよいでしょうか。

耐震基準は、建築確認日または建築時の書類で確認が可能です。

不動産会社に確認してもらうこともできますが、個人でも役所などで調べることができます。

ここでは、耐震基準を確認する方法について詳しく解説します。

建築確認日を調べる

耐震基準は、建築確認日で判断ができます。

住宅などの建物を建てる際には、建築基準法や法令に沿って建築が計画されているかを役所で審査を受ける必要があり、審査を通過した日が建築確認日です。

新耐震基準は、1981年6月1日以降に申請のあった建物について適用されているため、建築確認日がそれ以降であれば、新耐震基準で建築された建物となります。

建築確認日は、役所の建築指導課で取得できる建築計画概要書に記載されています。

新築された日が1981年6月1日以降でも、建築確認日が5月31日以前であれば、旧耐震基準で建てられている点には注意しましょう。

建築に関する書類を取り寄せる

戸建ての場合、築年数が浅い物件であれば建築時の書類がそろっていることが多く、不動産会社を通じて売主などに建築確認済証や完了検査済証などの建築に関する書類を取り寄せてもらうといった方法もあります。

住宅を建築する流れとしては、建築確認申請を行い、建築確認が承認されてようやく着工です。

建築確認が承認されると建築確認済証が交付されます。

また、建築が完了した後に、再度役所が立ち入り検査を行って、建築基準法や法令に違反していないかを確認し、完了検査済証を発行します。

工事期間中は、依頼した工務店などが建築確認済証や完了検査済証を持っていますが、引き渡し時に建築主に渡されるのが一般的です。

売主が持っていない場合は、不動産会社に役所で建築確認概要書などを取得してもらうとよいでしょう。

新耐震基準が適用されるメリット

新耐震基準の建物には、旧耐震基準の建物にはないメリットがあります。

震災時の安全面だけでなく、住宅ローン控除や担保評価が高くなるといった金銭面でのメリットが大きいです。

メリットを理解し、新耐震基準の住宅を検討する際の参考にしましょう。

震災時の安全性が高い

新耐震基準の建物と旧耐震基準の建物の一番の違いは、やはり震災時の安全性の高さです。

旧耐震基準では、震度5強程度の地震を想定していますが、新耐震基準では、震度6強~7程度を想定しているので、建物の強度に大きな差があります。

2024年に起こった能登地震でも震度7が記録されており、近い将来に南海トラフ地震といった大型の地震が起こることが想定されています。

これから購入や賃貸を考えている人は、新耐震基準の建物を選んでおくほうがよいでしょう。

住宅ローン控除が受けられる

新耐震基準の建物の一番のメリットは、住宅ローン控除が受けられる点です。

住宅ローン控除は、住宅ローンを使って住宅を購入際に、一定の基準を満たすと年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除されます。

中古住宅においては、住宅ローン控除を受ける際に新耐震基準に適合していることが条件です。

新耐震基準に適合していることが条件なので、旧耐震基準でも耐震診断をして耐震基準適合証明を取得することで受けられる場合があります。

住宅ローン控除の条件などの詳細については、以下の記事をご確認ください。

ローンの担保評価額が高くなる

新耐震基準の建物は、旧耐震基準の建物と比べるとローンの担保評価額が高くなることが多いです。

一般的に、旧耐震基準の建物より建物の耐震性が大幅に向上している新耐震基準の建物は、金融機関から評価が高く、融資を受けられます。

新耐震基準の建物のほうが売却価格や資産価値が維持される点がローンの担保評価額が高くなる要因と言えるでしょう。

新耐震基準に関するよくある質問

新耐震基準の建物と旧耐震基準の建物は、安全性や資産性にどのくらいの差があるのかが気になるところです。

新耐震基準だから安全に住めるのか、旧耐震物件は売却が難しいのかなど、さまざまな疑問があると思います。

ここでは、新耐震基準に関するよくある質問についてお答えします。

耐震基準を満たさない建物はどうなる?

新耐震基準を満たしていない建物は、安全性や金銭面でリスクやデメリットが多いと言えます。

安全性においては、大きな地震が起こった際に倒壊する可能性が高いです。

金銭面においては、住宅ローン控除が受けられない、融資を受けにくい、融資額が引き下げられるといったデメリットがあります。

また、売却する際には、購入者も融資を借りるのが難しいので、売却価格が低くなる可能性が高いでしょう。

新耐震基準を満たしていれば安全に住める?

新耐震基準の建物では、震度6強~7までの地震を想定しているので、余程の大きな地震でない限りは建物が倒壊する可能性は低いです。

これまで日本国内で起こった大きな地震でも震度7程度ということを考えると新耐震基準を満たしていると安全に住めると言えます。

しかし、震度7を越えるような想定外の地震が起こった場合には、絶対に安全とは言い切れません。

新耐震基準でも心配だという人は、最新の免震構造の住宅やダンパーなどで制震補強をした住宅といった地震対策に強い物件を選ぶとよいでしょう。

旧耐震物件は売却時に不利になる?

旧耐震基準物件は、新耐震基準物件と比べると売却時に不利になることが多いです。

旧耐震基準物件の場合、新耐震基準物件と比べて、金融機関の融資をうけにくいので、現金購入する必要があるため、買い手が限定されてしまいます。

一方で、新耐震基準物件の場合は、金融機関の融資が受けやすく、買い手も購入しやすいので売却価格も上がりやすいと言えます。

新耐震基準物件のほうが、購入時は旧耐震物件と比べて価格は高いですが、将来的に売却する可能性があるのであれば、売却価格や資産価値が維持できる新耐震基準物件を選ぶべきでしょう。

まとめ

今回は、新耐震基準についての基礎知識やメリット、耐震基準改正の流れなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

地震の多い日本では、耐震基準は住宅を選ぶうえで重要なポイントと言えます。

新耐震基準の建物は、旧耐震基準の建物と比べて、安全面の高さだけでなく、住宅ローン控除が受けられる、資産性が高いといった金銭的な面でもメリットが多いです。

南海トラフ大地震など、大きな地震が起こることが想定されている現在においては、より高い耐震性の住宅が求められるでしょう。

住宅を購入する際は、新耐震基準かどうかだけでなく、免震構造や制震構造などの地震対策をしているかも確認しておくとよいと思います。

これから住宅の購入を検討している人は、今回の記事を参考に、新耐震基準のメリットを理解した上で選んでいただければと思います。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。