実勢価格とは?公示価格との違いや調べる5つの方法を解説

「公示価格や路線価と実勢価格の違いがわからない」「実勢価格の調べ方を知りたい」など、土地や建物などの不動産の購入の際には、実勢価格を参考にする方もおられるのではないでしょうか。

実勢価格とは、実際の不動産の売買において、取引される不動産の価格です。

ほかにも土地の評価を行う方法には公示価格や路線価、基準地価などがありますが、現在の市場を反映しているといった点で最も参考になります。

実勢価格を調べる際は、国土交通省が公表している地価公示を参考にすると良いでしょう。

これから不動産の購入を検討している人や何を基準に不動産価格の比較をすればよいかを悩んでいる人は、最後までこの時期を読んでいただければと思います。

目次

実勢価格とは「市場で実際に取引される価格」のこと

実勢価格は、土地が実際に売買される際に決定する価格です。

需要と供給により決まるため、公示価格などと異なり、現在の市場状況を正確に反映します。

また、基準地価と実勢価格は異なるものですが、価格を決める要素として関係があります。

2024年は9月17日に基準地価が公表されましたが、全国平均で1.4%上昇と1991年以来の高い伸び率です。

基準地価はエリアによって違いますが、そのエリアの基準価格の上昇率をあてはめて実勢価格の算出もできます。

実勢価格以外の土地の評価を行う価格

土地の価格には実勢価格以外にも、公示価格や路線価などの評価基準があります。

それぞれの価格は異なる視点から計算されており、参考にしながら適切な土地取引を行うことが重要です。

さまざまな角度から評価し、適正な相場価格を把握しましょう。

公示価格

公示価格は、国が毎年発表する土地の基準価格です。

毎年の1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示します。

公示価格の調査は、1つの標準値において2名の不動産鑑定士で評価を行うのが特徴です。

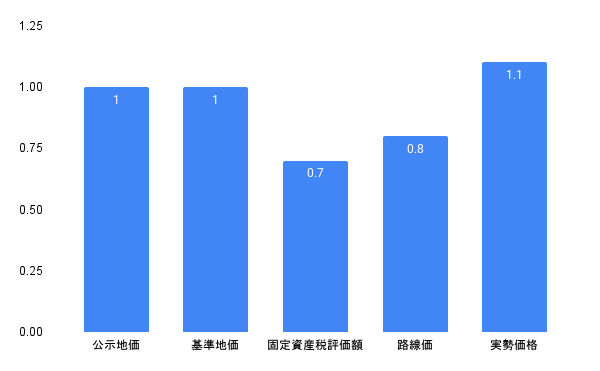

実勢価格の7〜8割程度の評価額となっていることが多く、土地取引の際の参考として使われる公共性の高い指標と言えます。

一般的に不動産の売買は、公示価格の1.1倍~1.2倍程度で取引されていることが多く、実勢価格を簡易で計算する際に役立ちます。

ただし、都市部などのエリアでは、公示価格より実勢価格が大幅に高いことが多く、1.5倍以上で計算するなど補正が必要になるので注意しましょう。

路線価

路線価は道路に面する土地の価格を国税庁が毎年7月に発表するもので、相続税や贈与税の計算基準として使われます。

国税庁や市町村によって設定され、土地を囲む道路を基準に土地の価格を評価するのが特徴です。

路線価は、公示価格よりも価格が低いことが多く、相続税路線価は公示価格の80%程度、固定資産税路線価は公示価格の70%程度の価格に設定されています。

固定資産税路線価は、所有する不動産にかかる税金に関係する価格で、地価の上昇下落に対応するために3年ごとに見直しを行います。

相続税路線価を80%で割って公示価格を算出し、1.1倍することで簡易の実勢価格を算出できます。

ただし、実勢価格と大きく価格が離れるケースもあるので、あくまで目安として参考にしてください。

基準地価

基準地価は、都道府県が発表する土地の基準価格で、公示価格と似た役割があります。

公示価格は国が発表しているのに対して、基準地価は各都道府県が主体で、全国の基準地に1名以上の不動産鑑定士が派遣されて評価するのが特徴です。

全国の約2万点の基準地の価格を毎年7月1日の評価を9月20日頃に公表します。

公示価格よりも多くの基準点を調査するので、公示価格よりも自分の所有する不動産に近いエリアの地価を入手できます。

公示価格が1月1日を基準としているため、実勢価格を評価する時期によって、公示価格と基準地価を使い分けるとよいでしょう。

基準地価の調べ方や利用方法を確認したい方は、以下の記事をご確認ください。

実勢価格を調べる5つの方法

実勢価格を調べられる方法はいくつかあります。

正確な実勢価格を知るためには、複数の方法を組み合わせて調査することが有効です。

ここでは、土地の現状に合った価格を把握できる5つの方法について解説します。

不動産情報ライブラリを活用する

国土交通省が提供する「不動産情報ライブラリ」を利用すると、過去の土地取引事例を調べられます。

以前は、土地総合情報システムとして運用されていましたが、令和6年4月より不動産ライブラリに名称が変更されています。

不動産情報ライブラリでは、不動産価格や地価のデータ検索、取引価格の概況などの情報の確認が可能です。

例えば、地価を確認したい場合は、公示価格または地価調査にチェックをし、地域、用途区分、調査年を選んで一覧表示を押すだけで簡単に情報が得られます。

表示価格は㎡単価となっているので、所有物件の㎡数に㎡単価を乗じることでおよその実勢価格を算出できます。

不動産会社の査定を依頼する

不動産会社に査定を依頼すると、最新の市場データや地域の状況を踏まえた実勢価格を知ることができます。

不動産会社では、自社で取引した実績や不動産流通機構会員専用の情報交換サービスであるレインズの取引事例などの情報を使って査定を行います。

近年ではAIを使った査定を取り入れている不動産会社も多く見かけられます。

実勢価格を簡単に早く知りたい人や正確な実勢価格を知りたいといった人は不動産会社に依頼するとよいでしょう。

路線価から計算する

路線価から実勢価格を計算できます。

路線価については、国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」より該当するエリアの相続税路線価を確認しましょう。

まずは、調べた路線価をもとに、国税庁の「路線価図の説明」にしたがって土地の価格を計算します。

相続税路線価は、公示価格の8割程度に設定されていることから、以下の計算式で実勢価格(公示価格相当額)の算出が可能です。

(路線価から実勢価格(公示価格相当額)を求める方法)

実勢価格(公示価格相当額) = 路線価 ÷ 0.8

一般的には、公示価格の1.1倍程度で取引されることが多いので、公示価格相当額に1.1倍を乗じて補正します。

都市部においては、公示価格が実勢価格と乖離しているケースが多く、都市部の実勢価格を算出する場合は、 公示価格相当額に1.5~2.0倍程度を乗じて補正するとよいでしょう。

固定資産税評価額をもとに計算する

固定資産税評価額でも実勢価格を計算できます。

固定資産税評価額は、土地の評価基準の一つです。

毎年1月1日の土地や建物の所有者に対して、5月~6月ごろに自治体から送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。

固定資産税評価額は、公示価格の7割程度となっていることから、以下の計算式で実勢価格(公示価格相当額)の算出が可能です。

(固定資産税評価額から実勢価格(公示価格相当額)を求める方法)

実勢価格(公示価格相当額) = 固定資産税評価額 ÷ 0.7

固定資産税評価額から算出する場合も、路線価と同様に地方においては1.1倍、都市部においては、1.5~2.0倍程度の補正が必要でしょう。

公示地価・基準地価をもとに計算する

公示地価や基準地価を使って実勢価格を計算できます。

実際の不動産取引では、公示地価や基準地価の1.1倍~1.2倍で取引されることが多いことから、実勢価格は公示価格の1.1倍で計算しましょう。

(公示地価、基準地価から実勢価格を求める方法)

実勢価格 = 公示地価または基準地価 × 1.1

公示地価や基準地価は、国土交通省の不動産情報ライブラリで調べられます。

公開されている公示地価や基準地価は1平方メートルあたりの価格となっている点には注意が必要です。

実勢価格を調べる上での注意点

実勢価格を調べる際には、いくつかの重要なポイントがあります。

時間をかけて調べても、調べ方を間違えると正確な実勢価格を算出できません。

正しい実勢価格を算出するためにも、景気や市場の動向に注意しましょう。

景気や市場の動向で価格が変動する

実勢価格は景気や市場の動向に左右されやすいです。

例えば、景気が良くなると土地の需要が高まって価格が上がる傾向にありますが、不景気の場合は需要が減るので価格は下がります。

景気の上昇鏡面では実勢価格は高めに、下落局面では慎重に価格を設定する必要があります。

景気や市場の動向を把握して価格に反映させることが重要です。

同じエリアでも価格差が発生する

同じエリア内でも、駅からの距離や周辺施設の充実度によって、土地の価格には差があります。

特に、実勢価格を調べたい土地が公示地価や基準地価の基準点が離れている場合は、正確な実勢価格を算出するのが難しいので、路線価を使うか、不動産会社に確認したほうがよいでしょう。

また、土地の形状や前面道路の広さによっても価格が変動する点にも注意が必要です。

土地の売却価格に決まりはない

実勢価格は参考にすべきですが、売却価格は交渉次第で変動します。

必ずしも実勢価格に近く設定する必要がないので売買の際は注意が必要です。

実勢価格を参考に、景気の動向やエリアの価格上昇の状況を踏まえて、売却価格を設定しましょう。

実勢価格が変わる原因とは?価格変動に影響する3つの要素

不動産の実勢価格は、常に一定というわけではありません。市場の動きや周辺環境の変化など、さまざまな要因に影響されて上下します。

ここでは、実勢価格に影響を与える代表的な3つの要素について詳しく解説します。

実勢価格を考慮した適切な売買のポイント

不動産の価格は市場における「需要」と「供給」の関係によっても左右されます。基本的には、買いたい人が多い=需要が高い状況では価格が上昇し、物件が余っている=供給過多の状況では価格が下がる傾向にあります。

たとえば、都市部で交通アクセスや教育環境が優れた地域では、ファミリー層や若年層からの需要が高まり、実勢価格が高騰しやすくなります。反対に、空き家が増えているエリアや人口が減少している地方では、需要が低く価格も下落しやすくなります。

このように、不動産市場の需給バランスは価格に直接的な影響を与えるため、売買を検討する際はエリアごとの市場動向を確認することが大切です。

不動産の価値において、立地は最も基本的かつ重要な要素です。周囲の環境やアクセス条件が変わることで、土地や建物の評価は大きく変動します。

たとえば、新しい駅の開業や道路整備、商業施設や学校の新設などにより利便性が向上すると、そのエリアの人気が高まり、実勢価格が上がる傾向があります。一方で、災害の被害や治安悪化といったネガティブな要素が発生した場合には、価格が下落するケースもあります。

つまり、「どこにあるか」という立地条件の変化が、直接的に実勢価格へ影響するのです。

需要と供給のバランス

不動産の価格は市場における「需要」と「供給」の関係によっても左右されます。基本的には、買いたい人が多い=需要が高い状況では価格が上昇し、物件が余っている=供給過多の状況では価格が下がる傾向にあります。

たとえば、都市部で交通アクセスや教育環境が優れた地域では、ファミリー層や若年層からの需要が高まり、実勢価格が高騰しやすくなります。反対に、空き家が増えているエリアや人口が減少している地方では、需要が低く価格も下落しやすくなります。

このように、不動産市場の需給バランスは価格に直接的な影響を与えるため、売買を検討する際はエリアごとの市場動向を確認することが大切です。

物件そのものの特性

不動産の実勢価格は、物件自体の条件によっても大きく変動します。特に以下のような要素は、買い手にとっての魅力を左右し、価格に反映されやすいポイントです。

築年数(築浅の物件は価格が高くなる傾向)

建物構造(耐震性や耐火性に優れる構造は評価が高い)

間取り(家族構成やライフスタイルに合うか)

リフォームやリノベーションの有無(最新設備や美観の改善はプラス評価)

省エネ・環境性能(ZEHや太陽光発電などの設備は付加価値になる)

たとえ築年数が古くても、内装の改装や設備の更新が行われていれば、実勢価格は相場以上になる可能性もあります。そのため、売却を検討する際には、物件の状態や魅力をきちんと見直し、適正な価格で評価してもらうことが重要です。

これら3つの要因はそれぞれが独立しているわけではなく、複合的に影響し合いながら実勢価格を形成しています。不動産の購入や売却を考える際には、エリアの将来性や市場動向、物件のメンテナンス状況なども含めて、総合的に判断することが成功のカギとなります。

実勢価格を考慮した適切な売買のポイント

土地の売買では、実勢価格を考慮して売却価格を設定します。

適切な売買をする上でも、正確な実勢価格を把握することは重要なポイントです。

過去の売買の実績だけでなく、最新の状況を踏まえて実勢価格を算出しましょう。

市場調査を実施して最新の相場を正確に把握すること

公示地価や基準地価、路線価でも実勢価格を推測できますが、価格の基準となる調査の時期とタイムラグがあります。

最新の相場を把握するには、不動産情報ライブラリや不動産会社の査定を上手に活用し、適正な価格を知ることが重要です。

不動産会社によって査定の仕方が違うので、相場を把握するためにも1社だけでなく複数社に依頼しましょう。

土地の状態を確認して付加価値を考慮すること

土地の形状や地盤の強さ、周辺のインフラ整備状況なども、売買価格に影響を与えます。

建物の立てやすい整形地や前面道路が広い土地は、付加価値も高いです。

一方で、旗竿地や接道のない建築不可の土地の場合は、購入する人が少ないので価格を低く設定する必要があります。

また、周辺に大きな商業施設や病院や公的施設があるような便利なエリアであれば、売買価格を高く設定しても買い手がつきます。

自分の土地はどういった特性や強みがあるかを分析し、適正な売却価格を設定しましょう。将来の価値を見据えて判断すること 所有している土地の将来価値を知っておくことも重要です。 例えば、開発計画が進むエリアでは、今後地価が上昇する可能性があります。 逆に、工場の閉鎖や学校の移転などが進むエリアでは、地価は下落する可能性が高いでしょう。 将来の価値を見据え、所有しておくか、売却するかを判断することも大切なポイントです。 今回は、実勢価格について、調べる方法や注意点、適切な売買のポイントについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。 正確な実勢価格を把握することは、土地の売買において重要なポイントです。 実勢価格を把握できないと、適切な売買ができません。 正確な実勢価格は、路線価や不動産情報ライブラリ、不動産会社への査定など、複数の調べ方を組み合わせることで算出できます。 ただし、土地の価格は常に変動しているので、市場調査を行うなど最新の動向も確認しましょう。 これから土地の売買を検討している人や自分の所有不動産の価値を知りたい人は、今回の記事を参考に、正確な実勢価格を算出していただければと思います。 <保有資格>まとめ

![]()

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。