中古マンションの価格は築年数で変わる?購入時の注意点や特徴を解説

「中古マンションを買いたいけれど、築年数ってどれくらいまでが安心なの?」「築30年以上でも本当に大丈夫なの?」

そんな不安を感じている方は少なくないのではないでしょうか。

築年数は、中古マンションの価格や設備の状態、耐震性、将来の維持費などに大きく影響する重要な要素です。しかし、ただ「築浅だから安心」「築古だからやめたほうがいい」と一概に判断できるものではありません。

物件ごとの管理状態や修繕履歴、構造のしっかりさなども含めて、冷静に見極めることが大切です。

この記事では、築年数ごとの特徴や注意点、購入時に押さえておきたいポイントをわかりやすく整理しています。今後の暮らしを支える大切な住まい選びだからこそ、築年数を正しく理解して、自分に合った選択ができるようにサポートします。

お家の購入でこんなお悩みありませんか?

◆ お金に関すること全般が不安

◆ 不動産業者がなんだか怖い

\LINEで担当者にチャット相談/

無料の購入相談を始める

目次

中古マンションの平均築年数は経年化が進んでいる

中古マンション市場は、取引件数や価格の上昇が続く中で、物件の築年数が年々上がり経年化が進んでいます。

公益財団法人東日本不動産流通機構が公表した「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」によると、2024年に成約した首都圏の中古マンションの平均築年数は24.53年となり、前年の23.83年からさらに延びていることが明らかになりました。

築年数の上昇は、市場に出回る物件の多くが築20年以上のストック中心にシフトしていることを意味しています。これは、利便性や価格重視の傾向が強まる中で、築年数の古さよりも立地や予算を優先して購入するケースが増えている背景もあります。

一方で、築古物件を購入する場合は、建物の耐震性や配管の老朽化、修繕積立金の蓄積状況、今後の修繕計画など、目に見えにくいリスクにも注意が必要です。

価格や立地だけで判断せず、長く住むために必要な管理体制や維持の見通しまでチェックすることが、後悔のない購入につながります。

参考:首都圏不動産流通市場の動向(公益財団法人東日本不動産流通機構)

中古マンションの価格は築年数の経過とともに下がる

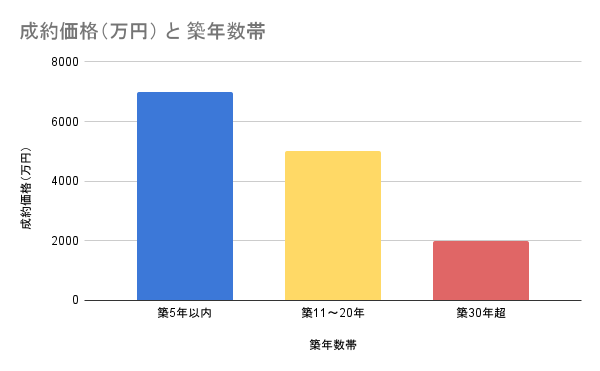

※東日本不動産流通機構のデータを元に弊社が作成

中古マンション市場では、築年数が経過するにつれて物件価格が徐々に下がる傾向があります。

公益財団法人東日本不動産流通機構のデータによると、築5年以内の成約価格は7,000万円台が中心であるのに対し、築11~20年になると5,000万円台、築30年を超えると2,000万円台まで下がる結果が示されています。

このように、築年数が進むことで価格が段階的に落ちていくのは、中古市場の特徴ともいえる動きです。特に30年を超える築古物件では、建物の劣化や修繕の必要性、最新の耐震基準への不適合などが影響し、価格が大きく下がりやすくなります。

一方で、面積について見ると、すべての築年帯において、成約物件の専有面積は新規登録物件を上回っているというデータもあります。これは、築年数の古い物件であっても、広さや間取りの魅力が評価され、需要があることを示していると言えるでしょう。

価格の下落はデメリットだけでなく、予算に合った広めの住まいを探している人にとっては選択肢の幅が広がる要因でもあります。築年数だけで判断するのではなく、価格とのバランスや管理状況を含めて総合的に見ることが重要です。

参考:築年数から見た首都圏の不動産流通市場(公益財団法人東日本不動産流通機構)

中古マンションの築年数ごとの特徴

中古マンションを検討する際、築年数によって物件の状態や価格、設備仕様に大きな違いがあります。

築浅で最新設備が整った物件もあれば、築年数の経った物件には価格面の魅力やリノベーションの自由度があるなど、築年数ごとの特徴を把握することは、後悔しない物件選びのカギになるでしょう。

ここでは、築年数別に見る代表的な特徴をわかりやすく整理して解説します。

【築年数ごとの建物の特徴】

・~築10年:最新の設備が整っており、リフォームの必要がほとんどない。

・~築20年:購入価格と物件状態のバランスが取れており、コスパに優れる。

・~築30年:大規模リフォーム前提で自由にカスタマイズしやすい。

・築30年以上:耐震性の確認と管理状況の見極めが購入の決め手となる。

~築10年

築10年以内のマンションは、新築に近い状態でありながら、価格がやや抑えられるケースもあるため人気があります。

キッチンや浴室、給湯器、断熱性の高い窓や複層ガラス、最新の省エネ基準に対応した設備が整っており、購入後すぐにリフォームが必要になるリスクは低めです。

また、住宅瑕疵保険や設備保証が残っていることもあり、万が一のトラブルにも安心して対応できるのが大きな利点です。

さらに、共用部分の劣化も少なく、エントランスやエレベーターなども清潔で現代的な仕様となっていることが多いため、住み心地や見た目の印象も良好です。

特に共働きや子育て世帯には、入居後すぐに快適に暮らせる築浅物件の安心感が大きな魅力となるでしょう。

最初からマンションを売るつもりで買う人は築年数が浅い物件を購入する傾向にあります。将来的な売却を予定している方や可能性を感じている方は、こちらの記事も合わせてご確認ください。

~築20年

築11〜20年は、価格と住宅設備のバランスが取れており、「状態の良い中古をリーズナブルに購入したい」という人に人気のゾーンです。

この時期の物件は、多くの場合、分譲当時の高品質な構造を保ちつつも、内装や水回り設備に古さが見え始めるため、一部リフォームを前提に検討することが一般的です。

この築年帯のマンションは、修繕積立金がある程度貯まっており、外壁補修や屋上防水、給排水管の更新などの大規模修繕が一巡している可能性もあります。

管理体制がしっかりしていれば、物件のコンディションは良好に保たれていることも多く、ランニングコストや管理のしやすさも大きな魅力です。

~築30年

築21〜30年のマンションになると、価格は大きく下がる一方で、建物や設備の劣化が進んでいるケースも多くなります。

特にキッチン・トイレ・浴室・給湯器といった水回りは、経年劣化により交換が必要な場合が多く、リフォーム費用をあらかじめ考慮して予算を立てる必要があるでしょう。

しかし、この築年帯の物件は価格の下落幅が大きいため、リノベーション前提での購入に適しています。

間取りを一新したり、最新設備に入れ替えることで、自分好みの空間をつくりやすく、資産価値を再生する「バリューアップ」の余地も大きいのが特徴です。

また、物件によっては分譲時に高級仕様で建てられたマンションも多く、構造自体はしっかりしていて魅力的な住戸も少なくありません。見た目や設備の古さだけで判断せず、管理状況や修繕履歴をしっかり確認することが重要です。

築30年以上

築30年以上の中古マンションは、価格が非常に手ごろで、都心や好立地でも予算内で購入できる可能性が高いことから、「マイホームをできるだけ安く手に入れたい」「自分好みにリノベーションしたい」という人に人気があります。

実際、築古マンションを購入し、内装や設備を一新して“自分だけの空間”を作るというライフスタイルは広まりつつあります。

築年数が40年を超えてくる物件に関しては、購入前に建物の耐震基準が「新耐震」か「旧耐震」かを必ず確認することが非常に重要です。

新耐震基準は1981年6月以降に適用されたもので、震度6強〜7の地震でも倒壊・崩壊しないことを想定して設計されています。これに対し、旧耐震基準(1981年5月以前に建築確認を受けた建物)は、震度5程度の地震への耐性しか求められていないため、大地震発生時には倒壊リスクが高くなります。

特に築30年以上のマンションでは、旧耐震基準の物件も多く流通しており、安全性の確認は購入可否の分かれ道になるでしょう。新耐震基準に適合しているかは、建築確認日や耐震診断の有無、または「耐震基準適合証明書」が取得されているかを通じて確認できます。

築年数の長さ=リスクではなく、見極める力が問われるゾーンとも言えるこの年代。価格だけで判断せず、「耐震性」と「管理体制」を軸に、長期的に安心して暮らせるかを総合的に判断するようにしましょう。

お家の購入でこんなお悩みありませんか?

◆ お金に関すること全般が不安

◆ 不動産業者がなんだか怖い

\LINEで担当者にチャット相談/

無料の購入相談を始める

中古マンション購入時の注意点

中古マンションは新築に比べて価格が抑えられ、立地や広さなど希望条件に合う物件が見つかりやすい一方で、建物の管理状況や過去の修繕履歴など、購入前に確認しておくべき重要なポイントがあります。

表面的な価格や間取りだけで判断してしまうと、後から思わぬ負担が発生することも考えられるでしょう。

ここでは、購入前にチェックしておくべき基本の3つの視点を解説します。

建物の管理状況

マンションは専有部分だけでなく、共用部分も含めて管理が大きく影響します。

日々の清掃やメンテナンス、大規模修繕の準備がしっかり行われているかを確認することで、その物件が長く快適に住めるかどうかの判断材料になるでしょう。

エントランスや掲示板、駐輪場の様子を見るだけでも、管理の質はある程度見えてきます。

また、管理組合が機能しているか、管理会社との契約内容も重要なチェックポイントです。

部屋の空室率

空室が多いマンションは、資産価値の下落リスクや管理組合の財政不安、治安の悪化などにつながる可能性があります。

特に大規模マンションでは空室率が高すぎると修繕積立金の不足につながり、必要な工事が先送りされるリスクも考えられるでしょう。

購入検討中のマンションの総戸数に対し、どれくらいの部屋が空いているかを不動産会社に確認しておくと安心です。

過去の修繕履歴と今後の計画

築年数が経過したマンションほど重要なのが、これまでにどのような修繕が行われてきたか、今後の修繕計画がどうなっているかです。

外壁補修、屋上防水、給排水管の更新などの実施状況を確認することで、今後の修繕コストやトラブルのリスクを把握できます。

併せて、修繕積立金がきちんと積み立てられているかもチェックしましょう。

資料で確認できる場合は、長期修繕計画書や管理状況報告書を取り寄せておくと安心です。

中古マンション購入時にかかる諸経費

中古マンションは物件価格が魅力的でも、実際に購入・入居するまでにはさまざまな諸経費が発生します。

特に初めての購入では、物件価格以外の費用に対する見通しが甘くなりがちです。

ここでは、見落としやすい費用の内訳と注意点を2つの観点から紹介します。

予算を立てる前にしっかり把握しておくことで、想定外の出費で後悔しないようにしましょう。

住宅ローン

中古マンションを住宅ローンで購入する際、物件の築年数や耐震性によっては住宅ローン控除(住宅ローン減税)が適用されないケースがあるため、事前に確認が必要です。

具体的には、築年数が木造なら築20年以内、マンションなどの耐火構造なら築25年以内が原則ですが、それを超えていても「耐震基準適合証明書」が取得できれば控除対象となります。

また、住宅ローンには「事務手数料」「保証料」「火災保険料」などの付帯費用も発生します。

これらを含めた総借入額や金利タイプの選択により、返済総額が大きく変動するため、複数の金融機関のローンを比較検討することが重要です。

修繕・リフォーム費

中古マンションでは、購入後すぐに修繕やリフォームが必要になる場合があるため、その費用も事前に予算に含めておく必要があります。

特に築年数が経っている物件では、水回りや壁紙、フローリングの補修、場合によってはキッチンや浴室の設備交換などが必要になることもあるでしょう。

リフォーム費用は部分的な修繕なら数十万円、全面的なリノベーションになると500万〜1,000万円以上かかる場合もあります。

また、マンションによっては管理規約でリフォーム内容に制限がある場合もあるため、事前の確認と計画が不可欠です。

さらに、入居後のトラブル防止のためにもインスペクション(住宅診断)を実施するのも有効です。

住宅診断を実施することで、修繕の必要性や費用見込みを事前に把握することができ、資金計画に無理のない選択ができるようになります。

【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!

・LINE登録後の電話営業は一切ありません

・面倒な個人情報の入力は不要です

・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します

将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。

「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。

\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/

スマトリ公式LINEで無料相談する

まとめ

中古マンション選びにおいて「築年数」は、価格・設備・将来の修繕計画・資産価値といったあらゆる要素に影響を及ぼします。

築浅で設備が整った物件は初期費用が抑えられる一方で、価格が高い傾向にあります。築20年〜30年を超える物件は価格面の魅力があるものの、耐震性や修繕履歴などの確認が欠かせません。

また、建物の管理状況や空室率、将来の修繕計画など、築年数だけでは判断できない「目に見えないポイント」を見極めることが、後悔しない購入につながります。特に、住宅ローン控除の対象可否や、購入後のリフォーム費用まで含めた総合的な資金計画が必要です。

本記事を通して、築年数ごとの特徴と注意点を把握した上で、物件の本質を見極める目を持ち、あなたのライフスタイルや将来設計に合ったマンション選びに役立ててください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。