コンパクトシティとは?新しい都市構造の事例やメリット・デメリットを解説

コンパクトシティとは、その名の通り住まいと様々な施設等がまとまった「小さな街」のことを指します。

コンパクトシティでは、住居や公共機関、商業施設を適切に配置することで、住民の利便性やサービスを向上させるだけでなく、効率化による自治体の財政面での負担を減らして持続可能な街づくりを目指します。

日本は高齢化が進み、高度成長期に広がった住居エリアのままでは、これまで通りの行政サービスを維持することが難しい自治体が多い現状です。コンパクトシティは、そういった自治体の持続可能な都市社会を作るための具体策として期待されています。

今後の日本では、コンパクトシティを採用する自治体が増えることが予想されるので、日本におけるコンパクトシティの成功例やメリット・デメリットを理解しておくことが重要と言えます。

今回の記事では、コンパクトシティの特徴やメリット・デメリット、どんな人ならコンパクトシティに住むのがおすすめなのかをわかりやすく解説していきます。コンパクトシティに興味を持っている方はぜひ最後までお読みください!

👉スマトリの無料診断(1分)

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

▶スマトリ公式LINEで無料相談する

目次

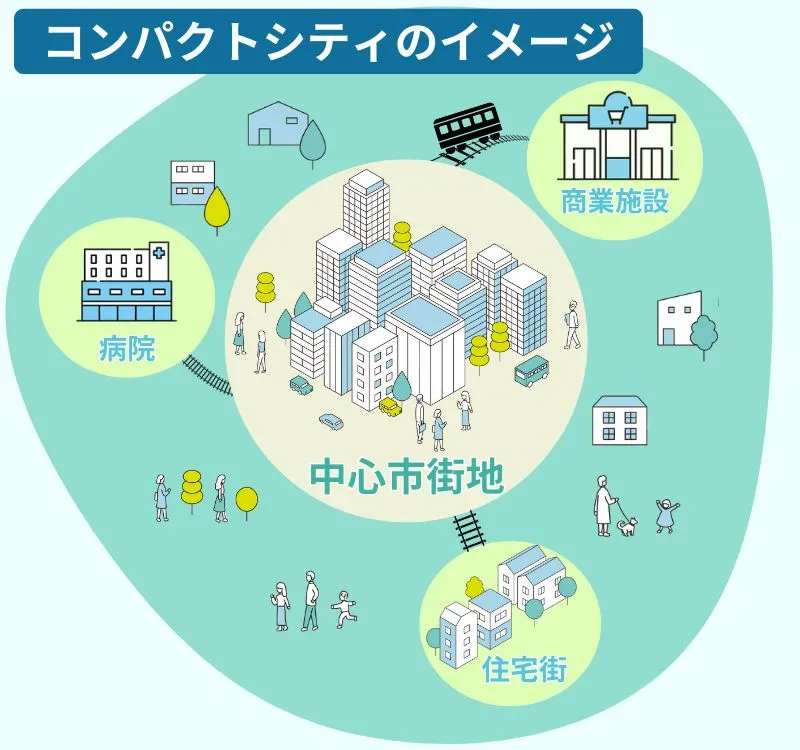

コンパクトシティとは生活機能を集約した効率的な都市のこと

コンパクトシティは、その名の通り「小さくまとまった街」のことを指します。

中心市街地の周辺に住宅地があり、商業や医療などの施設が集約されたサステナブルな都市構造を持つことがコンパクトシティの特徴です。

少子高齢化が進む先進国においては、税収の減少やインフラを維持する費用など行政の財政難が予想され、行政が財政難になると必要なサービスを十分に受けられなくなってしまう可能性があります。

そこで、住まいやサービスを集約することで効率化や持続可能な街づくりができるコンパクトシティが注目されているのです。コンパクトシティを導入することで、生活の利便性が増すだけでなく、排気ガスの減少や郊外の緑の増加なども期待できます。

また、コンパクトシティの主なポイントは以下の3つが挙げられます。

・都市機能の集約

・公共交通を活用したまちづくり

・インフラ維持の効率化

・都市機能の集約

住宅、商業施設、医療機関などを一定の範囲に集めることで、住民の生活利便性を向上させます。これにより、移動時間の短縮や地域の活性化が期待できます。

・公共交通を活用したまちづくり

徒歩やバス・電車などの公共交通機関を利用しやすい都市設計を行い、自家用車への依存を減らします。これにより、高齢者や子どもも移動しやすい環境が整います。

・インフラ維持の効率化

都市をコンパクトにすることで、道路や水道などのインフラ維持にかかるコストを削減できます。財政負担を軽減しながら、持続可能な都市運営を可能にします。

コンパクトシティの背景

コンパクトシティは、1973年にジョージ・ダンツィヒとトーマス・L・サーティが造った造語で、環境問題や人口減少など近代都市における問題に対する将来の都市のあり方を再定義する上で生み出された概念です。

アメリカでは「ニューアーバニズム」、イギリスでは「アーバンビレッジ」と言われています。

当初は、「街の便利な場所を有効利用しよう」という意味で使われていましたが、1980年代後半からノルウェーやオランダ、イギリス、ドイツなどの国が「土地活用と交通をセットで考える」といった現在のコンパクトシティの政策を始めたのが最初です。

日本では、戦後の復興期において人口が増加する過程で郊外へと居住エリアが広がるスプロール化が進みましたが、人口減少する過程では、郊外の過疎化、都市部で空き家が増えるといったような、スポンジ化が進んでいる都市が増えています。

過疎化やスポンジ化が進むと、中心部の人口減少が進むだけでなく、郊外のインフラの維持管理費など行政の負担が大きくなるといった問題が起こります。

日本でも地方を中心にすでに過疎化やスポンジ化が進んでおり、その解決策として国土交通省が注目したのがコンパクトシティでした。

2014年(平成26年)5月1日に施行された改正都市再生特別措置法、いわゆる「コンパクトシティ法」によりコンパクトシティは一気に議論されることになります。

日本のコンパクトシティの特徴

日本のコンパクトシティは、多極ネットワーク型・串と団子型・あじさい型の3つの類型があります。

・多極ネットワーク型

合併前の旧町村中心部を地域拠点として、中核拠点とネットワークで結ぶまちづくりの方法です。

まちを広げずに各地の拠点に住まいや施設などを集約して現在の生活を維持することを目指します。

・串と団子型

徒歩圏を団子とし、一定水準以上のサービスレベルの公共交通を串として団子をつなぐような公共機関を軸としたまちづくりの方法です。

公共交通の充実させることで公共機関が利用できる範囲に住まいを移すことで中心部を活性化させて持続可能なまちづくりを目指します。

・あじさい型

交通結節点(※1)として多くの拠点機能が整っている都市の核と都市内の各地区とを連携させるまちづくりの方法です。

都市を構成する地域コミュニティがそれぞれの地域独自の資源を生かして自立し、相互を連携することで地域活性化を目指します。

各自治体によって採用する類型は異なっており、青森県青森市や京都府宇治市では多種ネットワーク型、富山県富山市では串団子型、岩手県北上市ではあじさい型が採用されています。

※1:交通結節点…駅前広場やバスターミナルなどの複数の交通手段の乗り換えが行われる施設のこと

中でも、富山県富山市は2007年よりコンパクトシティ政策を推進しており、成功例として紹介されることが多いです。富山市では街中移住推進事業、ライトレールの開業、株式会社まちづくり富山の立ち上げなどを行い、中心市街地活性化や公共交通機関の利便性向上させたことで中心部の居住人口を増加させることに成功しています。

参考:コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 ~公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり~

コンパクトシティのこれから

今後の日本では、地方を中心に各自治体でコンパクトシティ化が進むことが予想されます。

しかし、コンパクトシティ化すれば効率化の進んで持続可能なまちづくりができるわけではなく、失敗する自治体の例があるのも事実です。

まちづくりは単純ではなく、多方面から検討する必要があり、実際に政策を進めると計画通りにいかない、コストが逆に増えるなど、コンパクトシティ化することで自治体の財政が苦しくなるということもあります。

コンパクトシティを進める上では、地域の住民のコンパクトシティに対する理解を深め、内容をよく理解した人が政策を進める必要があるでしょう。

コンパクトシティの5つのメリット

日本の自治体の財政難を救う改善策として期待されるコンパクトシティには生活する場面で得られるメリットが沢山あります。ここでは5つのメリットについて詳しく解説していきます。

生活に必要な施設が住まいに隣接している

コンパクトシティでは、生活に必要な施設が住まいに隣接しているので生活が非常に便利です。

特に、子育て、医療、福祉といった生活に必要なサービスがまとまることで、容易に利用できるので安心して生活ができます。また、商業施設が集約されることで地域経済の活性化にも繋がります。

公共アクセスの利便性が良い

コンパクトシティは、交通網を整理するのでバスや電車など交通アクセスの利便性が良くなります。

郊外に住んでいると通勤、通学を苦痛に感じる人も多いですが、コンパクトシティでは通勤、通学が非常に便利です。

今まで通勤、通学に充てていた時間を趣味やクラブ活動など他の時間に使えるようになるので私生活を充実させることができます。

歩行者や自転車利用者に優しい環境

コンパクトシティは歩行者や自転車利用者にとって優しい環境と言えます。

郊外に住んでいると移動手段が車になることが多く、高齢者や女性など徒歩や自転車での移動がメインの人たちは都市部へ出かけることが難しい場合も考えられます。

一方で、コンパクトシティの場合、徒歩や自転車で行ける範囲に公共機関や商業施設にあるので歩行者や自転車利用者でも生活がしやすくなります。

行政サービスが充実している

コンパクトシティを実現することで、行政サービスを充実させることができます。

住まいが郊外に散らばっていると水道や電気・ガスなどのインフラの維持するための負担が大きくなるので、行政の予算を圧迫する要因になりやすいです。

コンパクトシティでは、住まいを集約することでインフラの維持管理費を減らすことができ、他の行政サービスに予算を回すことで充実したサービスの提供が可能になります。

環境問題の改善が期待できる

コンパクトシティは、排気ガスの削減や緑を増やすことができるので環境問題の改善が期待できます。

移動手段が車中心からバス・電車中心にすることで、車利用の減少による排気ガスの抑制によるCO2の削減が可能です。

また、住まいを中心部に移すことで郊外の空いたエリアに森林や農地といった緑を増やすなど自然環境を豊かにすることができます。

公共交通機関の利用に加えて、世界的な動きとしてウォーカブルな街づくりが進んでいます。日本や世界のウォーカブルシティについて興味のある方は、下記の記事をチェックしてみてください。

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

▶スマトリ公式LINEで無料相談する

コンパクトシティの4つのデメリット

生活面で様々メリットがあると解説したコンパクトシティですが、もちろんコンパクトシティならではのデメリットもあります。ここではコンパクトシティの4つのデメリットについて解説します。

近隣トラブルやプライバシーの侵害が起きる可能性がある

コンパクトシティの場合、人口密度が高くなることで近隣トラブルやプライバシーの侵害が起きる可能性があります。

郊外の住まいであれば、隣家との間隔も余裕を持って建築されていることが多く、騒音や日当たりなどの近隣トラブルやプライバシーを侵害されることはそれほど多くありません。

特に、郊外から都市部へ移った場合は、これまでと環境が大きく変わるので不満を感じることもあるでしょう。

地価が相対的に高くなる可能性がある

コンパクトシティは、住まいや施設を密集させることになるので、地価が相対的に高くなる可能性があります。

コンパクトシティで住まいや主要な施設が集まるとそこに住みたい人も増えるので地価は上がりやすくなります。

「地価が安くて広い家に住める」という理由で郊外に住んでいる人が多く、都心部に移る場合は地価が高くなる上に住まいが狭くなってしまうので経済的にも引越しが難しいケースも出てきます。

災害時に被害拡大のリスクがある

コンパクトシティでは災害時に被害拡大のリスクがあります。

地震や水害の多い日本ではいつ大きな災害が起こるかが予想できませんが、都市部に住まいや主要な施設を集中させると災害時に都市機能がマヒしてしまう可能性が高いです。

そのため、コンパクトシティの候補地は山間部や地盤の弱いエリアは災害時に危険を伴う可能性があるのです。その点で住まいを決める前に、地域での災害の起こりやすさを考慮したうえで選択したほうが良いと言えるでしょう。

共感を得られないケースもある

コンパクトシティは、まだまだ認知度が低いので周囲の共感が得られないケースもあります。

国土交通省の「国土交通白書2020」の調査結果によると、以下のグラフのように「聞いたことはあるが内容を理解していない人が31.4%」「聞いたことがないがない人が41.5%」とおよそ7割の人がコンパクトシティについてまだよく知らない状況です。

コンパクトシティ政策を進めるには、こういった層に理解を求める必要があり、共感を得るためには時間を掛けて政策を進める必要があります。

日本のコンパクトシティの成功例

富山県富山市

富山市は、持続可能な都市づくりを目指し、公共交通を基盤とした「コンパクトシティ」政策を先進的に進めてきた自治体の一つです。

人口減少や高齢化の進行を背景に、都市機能を中心部に集約しながら、効率的な街づくりを行っています。

富山市のコンパクトシティ政策の核となるのは、次世代型路面電車(LRT)の活用です。

この取り組みにより、市民の日常的な移動手段として公共交通の利用を促進しています。さらに、以下のような施策が実施されています。

主な施策

・公共交通ネットワークの強化

路面電車やバス路線の整備により、市内の交通利便性を向上。これにより、車に頼らない移動が可能な環境が整備されました。

・居住誘導区域の設定

市内中心部を居住エリアとして優先的に整備し、公共施設や商業施設へのアクセスを改善。市民が利便性の高いエリアで快適に生活できるよう配慮されています。

・環境負荷の軽減

自動車依存を減らすことで、二酸化炭素排出量の削減やエネルギー効率の向上を目指しています。

この取り組みにより、公共交通の利用者数は増加し、中心市街地の活性化が進展。特に高齢者や子育て世代を中心に、公共交通の利便性が生活の質の向上につながっています。また、都市機能を集約することで行政コストの削減や環境負荷の低減といった効果も得られています。

熊本県熊本市

熊本市は、地域資源を活かしながら、人口減少や少子高齢化に対応する都市づくりを進めています。

熊本市の特徴は、防災要素を取り入れたコンパクトシティ政策です。

地域の安全性を重視しつつ、利便性の高い都市機能を整備する取り組みが行われています。

主な施策

・市電の利便性向上

路面電車の整備を進め、主要エリアをつなぐ交通網を強化。市民だけでなく観光客にも利用しやすい仕組みを整えています。

・居住エリアの再編

生活利便性の高いエリアへの移住を促進し、効率的なインフラ整備を進めています。特に若い世代や高齢者が快適に暮らせるような住環境を整えています。

・防災機能の強化

災害時の復旧を迅速化するため、都市機能をコンパクトに集約。これにより、安全性の高いまちづくりが実現しています。

熊本市では、公共交通の利用促進や中心市街地の活性化が進む一方、防災機能の強化により災害時の安心感が向上しています。また、観光資源の活用と連携し、地域経済の活性化にも寄与しています。さらに、医療施設や高齢者向けサービスの拠点化により、住民の生活満足度が高まっています。

\エリア・物件選びの無料相談も可能/

▶スマトリ公式LINEで無料相談する

世界のコンパクトシティの成功例

都市の成長と持続可能性の両立を目指す中で、コンパクトシティという都市モデルが注目されています。これは、都市機能を集約し、効率的で環境に優しい生活環境を提供することを目的としています。以下に、アメリカのポートランドとデンマークのコペンハーゲンという、コンパクトシティの成功例として知られる2つの都市の特徴と具体例を紹介します。

ポートランド(アメリカ)

ポートランドは、都市計画と環境保護を融合させた先進的な取り組みで知られています。1970年代から土地利用法を制定し、都市のスプロール化を防止するための成長境界線を設けました。 これにより、都市の無秩序な拡大を抑制し、持続可能な発展を促進しています。

さらに、「20分近隣圏」の概念を導入し、住民が徒歩や自転車で20分以内に生活に必要な施設やサービスにアクセスできるような都市設計を推進しています。 この取り組みは、公共交通機関の利用促進や自転車インフラの整備と相まって、住民の生活の質を高めています。

また、ポートランドでは住民組織である「ネイバーフッド・アソシエーション(NA)」が活発に活動しており、地域の課題解決やイベントの開催を通じて、コミュニティの強化に寄与しています。 これらの取り組みにより、ポートランドは経済成長とCO₂削減を両立させる都市として評価されています。

コペンハーゲン(デンマーク)

コペンハーゲンは、持続可能な都市計画と環境への配慮で世界的に評価されています。1947年に策定された「フィンガープラン」は、都市中心部から放射状に伸びる交通網と、その間に緑地を配置することで、都市の拡大を計画的に制御するものでした。 この計画は2007年にも更新され、駅から半径600m以内に大型オフィスビルや商業施設を集約することで、交通渋滞の緩和とコンパクトシティの構築を進めています。

さらに、コペンハーゲンのノードハウン地区では、「5分都市」という革新的なコンセプトが導入されています。これは、生活に必要な施設やレジャースポットを徒歩5分以内(約400メートル圏内)に配置することで、住民の利便性と持続可能性を高める取り組みです。 また、同地区では建設されるすべての建物が、社会的、経済的、環境的影響を考慮することが求められており、持続可能な街づくりのモデルケースとなっています。

これらの取り組みにより、コペンハーゲンは「世界一の自転車都市」としても知られ、市民の多くが自転車や公共交通機関を利用するなど、環境に優しい都市生活を実現しています。

コペンハーゲンの事例は、都市機能の集約化と持続可能な交通インフラの整備が、住みやすい都市環境の構築に不可欠であることを示しています。これらの成功例は、他の都市がコンパクトシティを目指す上での参考となるでしょう。

コンパクトシティは都会的な生活をする人向きの暮らし方

コンパクトシティは、都会的な生活をしたい人向きの暮らし方と言えます。

通勤・通学時間を短くしたい、車を持たずに居住エリアで買い物や用事を済ませたいといった人におすすめです。

これまではこういった都心機能は大都市圏にしかありませんでしたが、居住エリアのコンパクトシティが実現すれば地方でも利便性の高い、機能的な生活を実現することができます。

コンパクトシティは、車に乗る生活をしたい人には不向きな暮らし方と言えます。

都会の喧騒から離れて、自由に車を走らせて田舎暮らしを満喫したいという人にはおすすめできません。

居住エリアのコンパクトシティの政策が進められる場合は、住まいの引越しを検討しないといけない場合があるでしょう。

さいごに

今回は、コンパクトシティの概要やメリット、デメリットについて詳しく解説しましたがいかがでしたでしょうか。コンパクトシティは、少子高齢化によって人口減少が進む日本において注目される政策です。

特に、人口減少が深刻な地方においては避けて通れない問題になりつつあります。

コンパクトシティには、都市部に住まいや公共機関、商業施設を集約することで利便性やサービスの向上が期待できるなどのメリットがある一方で、近隣トラブルやプライバシーの侵害、地価の高騰などのデメリットもあります。

まだまだ、コンパクトシティの認知度は低く、政策を進めたくても住民の理解が得られないケースも多いでしょう。

しかし、最近では地方だけでなく、都市部でもスポンジ化が進んでいる地域も多く、ご自身のお住まいのエリでもコンパクトシティの検討を始める自治体が増えることが予想されます。

コンパクトシティの議論が始まる前に、コンパクトシティとはどういった政策なのか、メリットやデメリットは何かについて事前にきちんと理解しておくことが重要です。近い将来訪れるコンパクトシティの議論に向けてきちんと知識を身につけて備えましょう。

\LINE登録者限定特典あり/

今すぐ無料特典を受け取る

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。