基準地価とは?公示価格との違いや地価が上昇する5つの原因を解説

「基準地価って聞いたことあるけれど、具体的に何のこと?」「土地の価格をどうやって決めているの?」など、不動産取引の際に参考にされる基準地価について詳しく知りたい方もおられるでしょう。

基準地価とは、土地の標準的な価格を定めるものです。

都道府県が毎年土地の評価を行い、その年の土地の価値を示すためにデータを公表します。

2024年度に公表された都市部の基準地価は、前年比で全用途の地価が上昇しており、住宅地・商業地ともに増加傾向にあります。

今回の記事では、基準地価の特徴やその決め方、土地の取引でどのように活用できるのかについて詳しく解説します。

住宅購入を検討している方は、地域の土地がどのくらいの価格か、周辺地域と比較した場合の価格が理解できるので、土地を購入する際の参考になるでしょう。

これから土地の購入や売却を考えている方、日本全国の地価に興味のある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

お家の購入でこんなお悩みありませんか?

◆ お金に関すること全般が不安

◆ 不動産業者がなんだか怖い

\LINEで担当者にチャット相談/

無料の購入相談を始める

目次

基準地価とは「各都道府県が公表する土地の標準価格」のこと

基準地価とは、各都道府県が毎年公表する土地の標準的な価格を指します。

毎年7月1日に評価を受けて、9月頃に公表される土地の標準価格であり、評価の対象は全国の約2万地点の基準地です。

基準地価は、土地の取引価格の目安となるもので、地域ごとの土地の価値を評価するために活用されています。

土地の購入を考えている人にとって基準地価を知ることは、その土地の適正な価格を判断するために非常に重要です。

ここでは、近年の基準地価の傾向や上昇率などを詳しく解説していきます。

参考:令和6年都道府県地価調査の概要(土地政策審議官グループ)

2024年の全国平均は前年比で1.4%上昇している

国土交通省が2024年に公表したデータによると、全用途の基準地価の全国平均が前年比で1.4%上昇しました。

都市部を中心として商業ビルや住宅街などの再開発が進んでおり、商業地は全国平均で前年比が2.4%上昇しています。

日銀が2024年7月に政策金利の引き上げを決定しましたが、低金利下の住宅需要は増加が続いている現状です。

住宅ローンの今後の動向が気になる方は、住宅ローン金利は今後どうなる?金利の推移や上昇のタイミングを解説の記事をご確認ください。

また、訪日外国人観光客の増加により、都市部だけでなく地方で地価上昇が加速していることも地価上昇の原因と考えられます。

住宅の購入を検討している方は、事前に基準地価の動向を確認しておくことをおすすめします。

実勢価格と基準地価の役割の違いを知りたい方は、こちらの記事も合わせて読んでみてください。

三大都市圏では上昇率が拡大している

三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)では、全用途の基準地価が前年比で3.9%増加しました。

住宅地・商業地の地価が上昇しており、特に東京圏や大阪圏では大規模な再開発が進んでいます。

東京23区の新築マンションの平均販売価格(不動産経済研究所)が1億円を上回っていることからも、一部の富裕層やパワーカップルによる投資目的の不動産購入が増加していることが分かるでしょう。

ビルや住宅地の再開発、投資などさまざまな理由で基準地価が上昇している現状です。

参考:首都圏 新築分譲マンション市場動向 2024 年上半期(不動産経済研究所)

基準地価は各都道府県のサイトで確認できる

基準地価は、各都道府県のホームページで毎年公表されています。

一例を挙げると、東京都では東京都基準地価格(財務局)が公表されており、住宅地・商業地の平均変動率マップや上昇率順位などが閲覧可能です。

公表されているデータや価格のまとめ方に関しては、各都道県によって異なります。

お住まいの地域や気になる地域の基準地価を調べる際は、該当する都道府県の自治体のホームページをご確認ください。

また、国土交通省が公表している不動産情報ライブラリでは、地価公示等の価格情報や都道府県地価調査の地点が地図上で確認できます。

実際に不動産の購入を検討する場合は、基準地価と合わせて公示地価についても調べておくとよいでしょう。

基準地価と公示地価の違い

基準地価と公示地価は、どちらも土地の価格を示すための基準ですが、それぞれ目的やタイミングが異なります。

それぞれの地価の主な違いを示した表は以下のとおりです。

| 基準地価 | 公示地価 | |

| 基準日 | 毎年7月1日時点 | 毎年1月1日時点 |

| 公開日 | 毎年9月頃 | 毎年3月頃 |

| 調査主体 | 都道府県 | 国 |

| 調査方法 | 不動産鑑定士1名以上による鑑定評価 | 不動産鑑定士2名以上による鑑定評価 |

| 調査対象 | 都市計画区域外も対象 | 都市計画区域内 |

| 調査地点 | 基準値 | 標準値 |

公示地価は毎年3月頃に公開される土地の価格で、国が主体となって調査を実施します。都市計画区域内の全国を対象にしており、約2万6,000か所にある標準値の鑑定評価を行うものです。

一方で、基準地価は毎年9月頃に公開される土地の価格で、都道府県が主体となって調査を実施。こちらは都市計画区域外の地点の価格も調査地点に含んでおり、主に公示地価を補完する役割を持ちます。

2つの地価は、調査を行う機関や発表時期に加えて、価格の対象範囲が異なります。公示地価は全国的な土地取引の基準として、基準地価は各地域の実情をより細かく反映するものとして、それぞれの目的に応じて使用されるのが特徴です。

調査対象や調査地点が異なることや約半年間の基準日の違いがあることから、基準地価と公示地価の両方を確認しておくことをおすすめします。

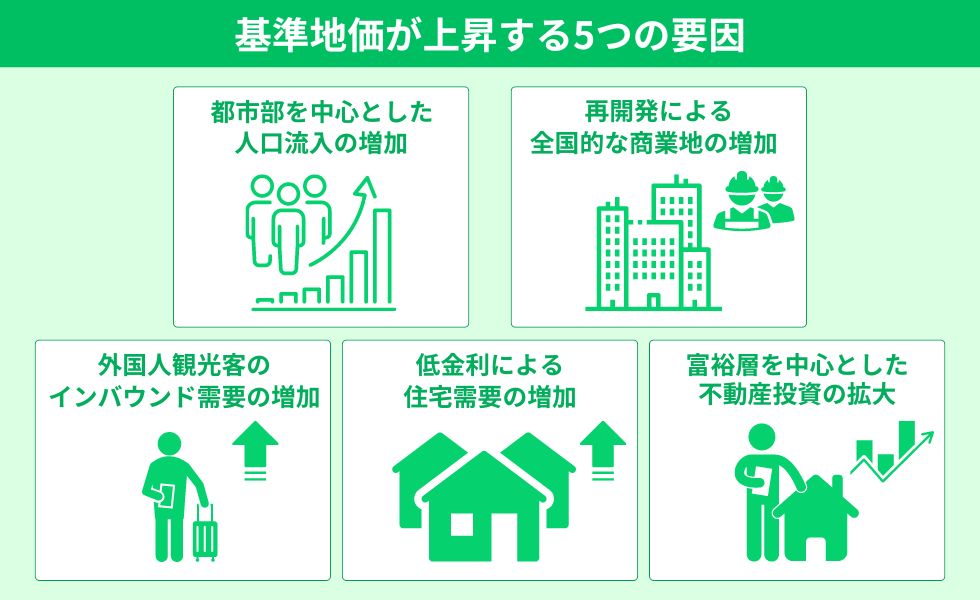

基準地価が上昇する5つの要因

基準地価が上昇する背景には、さまざまな要因があります。

人口増加や商業施設の増加など、土地の需要が高まる出来事が基準地価の上昇に大きく影響を与えている現状です。

ここでは、基準地価が上昇する5つの要因について詳しく解説していきます。

3.1都市部を中心とした人口増加

総務省統計局が2024年1月に公表した住民基本台帳人口移動報告(令和5年)によると、東京圏の転入超過数は12万6515人でした。前年比で2万6996人増加しており、3大都市圏全体では10万7635人の転入超過の傾向がみられました。

人口流入が増加する地域では、基準地価が増加する傾向にあります。土地の供給は限られているため、地域の住宅需要が拡大すると競争が起こり、その結果地価が上がります。

また、人口の多い地域は消費者が多く、企業にとっても商業活動を展開するための魅力的な場所です。多くの企業がオフィスや店舗のための土地を求めることから、商業用の土地の需要も高くなり、地価が押し上げられます。

東京圏のように転入超過が続いているエリアでは、地価の上昇が続いているため、お住まいの地域や気になる地域の人口移動の状況を確認しておくことが重要です。

参考:住民基本台帳人口移動報告 2023年(令和5年)結果(総務省統計局)

再開発による商業地の増加

国土交通省が2024年に公表したデータによると、三大都市圏の商業地の地価上昇は前年比6.2%でした。

全用途(前年比3.9%)や住宅地(前年比3.0%)と比較しても高い数値を示しており、商業地が増加していることが分かります。

特に、東京や大阪では商業施設や複合ビルなどの再開発が進んでいる状況です。再開発が進むことで商業地が増加すると、その地域での経済活動が活発になります。

その結果、ショッピングや仕事のために訪れる人が増加して、周辺の土地に対する需要が高まり、地価が上昇する仕組みです。

基準地価や公示地価を確認する際は、地域の商業施設やビルなどの現況を確認しておくことをおすすめします。

参考:基準地価1.4%上昇、3年連続プラス 再開発・低金利追い風(日本経済新聞)

外国人観光客のインバウンド需要の増加

海外から日本に訪れる観光客が増加すると、インバウンド需要が拡大します。

観光庁が2023年に公表したデータによると、コロナ禍以降訪日外国人旅行者数・出国日本人数は増え続けています。

特に、2023年は訪日外国人数が約2,500万人を上回っており、日本に関心を集める海外の観光客が増加していることが分かるでしょう。

外国人の観光客が増えると、観光地周辺のホテルや旅館、飲食店、土産物店などの商業施設の需要が高まります。こうした施設に人が集まり、土地の需要が高まることで結果として地価が上昇します。

また、都市部だけなく地方経済においてもインバウンド需要はプラスの影響を与えます。観光地での消費活動が活発化することで地域の経済全体が潤い、その結果、土地の価値も向上するのです。

低金利下の住宅需要の増加

低金利の時期には、住宅ローンの利息の負担が少なくなることから住宅需要が増加します。

同じ収入でも借り入れできる金額が多く、月々の返済額が抑えられます。そのため、多くの人にとって住宅購入が現実的になり、需要が増加することで地価が上昇する仕組みです。

2024年7月31日に日銀が金融政策決定会合で政策金利を0.25%に引き上げることを決定しましたが、実際の市場では金融緩和の状況が続いています。

今後、金利の利上げが行われる可能性は十分に考えられるため、随時情報を確認しておくことが重要です。

参考:日銀が追加利上げ決定、政策金利を0.25%に(日本経済新聞)

不動産投資額の拡大

不動産サービス大手の米ジョーンズラングラサール(JLL)によると、2024年上半期の日本の不動産投資額は約2.6兆円で、前年比で1.2倍に拡大しました。

そのため、国内の投資家によるマンションやオフィスの投資のみでなく海外からの投資額も高い水準を保っています。

不動産投資が積極的に行われると、多くの投資家が土地や建物を購入するために動きます。土地に対する需要が増えれば、土地の価格も上昇します。

また、再開発の進展や収益性の期待、土地の供給不足による競争の激化なども地価上昇の要因です。

お家の購入でこんなお悩みありませんか?

◆ お金に関すること全般が不安

◆ 不動産業者がなんだか怖い

\LINEで担当者にチャット相談/

無料の購入相談を始める

適切な地価の形成を図る基準地価の役割

基準地価は、土地の価値を公正に評価するとともに、適切な地価を形成するために大きな役割を果たしています。これにより、土地取引が円滑に行われ、価格が公正に保たれることを目指しています。

ここでは、基準地価が果たす具体的な役割について解説していきます。

土地取引の規制を適正に実施する

基準地価は、土地取引を行う際の適正な価格の基準として各都道府県が毎年発表する土地の標準的な価格を示すものです。

その価格が市場の取引に反映されることで、土地の価値が適切に評価されるようにしています。

土地取引にはさまざまな関係者(売主、買主、仲介業者など)が関わりますが、基準地価が示されていることで共通の基準を持つことが可能です。

公正な土地売買が行われるために実施されることが主な目的で、不当に安く土地を売買されることや、逆に不当な高値で取引されることがないように調整し、市場全体の健全な状態をサポートする役割を持ちます。

一般的な土地取引の目安となる

基準地価は土地取引の価格を決める際の参考として利用され、売り手と買い手双方にとって公正な取引が行われるように調整する役割を持ちます。

また、基準地価が土地取引の一般的な目安となることは、土地の過度な価格変動を防ぐためにも重要です。基準地価を参考にすることで、土地の価格が急激に上がったり下がったりすることを抑え、市場全体が安定するように働く仕組みです。

価格交渉の基準や地域の相場を共有する役割を持つことで、土地取引の透明性を高め、取引価格のばらつきを防ぐことで市場の安定化に貢献しています。

公示価格の補完的指標となる

基準地価は、公示価格の公開日から約半年後に公開されます。

公示価格が設定されない場所や、より詳細な価格が必要なケースでの取引に基準地価は役立ち、補完的指標となります。

そのため、取引に関わるすべての関係者が土地の妥当な価値を理解し、公正で適正な価格の取引を行うことが可能です。

基準地価を定めることで、地域の特性をより細かく反映した土地の評価が可能になり、土地取引の信頼性を高めることができます。

不動産の購入を検討している方は、公示価格と基準地価の両方を合わせて確認する必要があるでしょう。

【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!

・LINE登録後の電話営業は一切ありません

・面倒な個人情報の入力は不要です

・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します

将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。

「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。

\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/

スマトリ公式LINEで無料相談する

最後に

この記事では、基準地価の役割や公示地価との違い、地価が上昇する要因などを詳しく解説しました。

各都道府県が毎年公表する土地の標準的な価格を把握しておくことは、不動産取引を行う上で重要な指標になります。

また、お住まいの地域や購入を検討している土地の地価や動向を知ることで、住まい選びのヒントにもなるでしょう。

近年では、日本の地価が全国的に上昇傾向にあることから、どのタイミングで不動産売買を行うべきか悩んでいる方もおられるかと思います。

基準地価の上昇には、都市部での人口増加、再開発による商業地の増加、外国人観光客の増加によるインバウンド需要、低金利環境での住宅需要、不動産投資の拡大など、さまざまな要因が関係しているため、経済の動向を日常生活のなかで把握しておくことも大切です。

今後の土地取引に役立つ情報をしっかり押さえ、適切な判断ができるように知識を身に付けておきましょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。