家賃の値上げには正当な理由が必要!拒否や交渉する際のポイントを解説

「家賃を値上げしたいと大家さんから言われたけど、どうすればいいんだろう…」

「交渉することはできるのかな?」

このような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

賃貸物件に住む方なら、誰もが直面する可能性があるのが家賃値上げの問題です。

実際には、家賃の値上げには正当な理由が必要で、借主の同意なしには実施できません。

この記事では、家賃値上げが認められる正当な理由と認められないケース、交渉のポイント、そして交渉が難航した場合の対処法まで、借主の立場から詳しく解説します。

大家さんとの良好な関係を保ちながら、適切な交渉を進めるためのヒントが見つかるはずです。

家賃値上げの通知を受け取ったときも、慌てることなく冷静に対応するための参考にしてください。

目次

家賃の値上げには正当な理由が必要

賃貸物件に住む借主は、貸主から家賃の値上げを提案された際、値上げのための正当な理由について説明を受ける権利があります。

家賃の値上げを求められた場合は、正当性を裏付ける根拠を確認することが重要です。

このとき、重要なポイントとして、貸主に対して値上げの根拠について、書面での説明を依頼するようにしましょう。

家賃改定の交渉では、貸主との良好な関係を保ちつつ、値上げの妥当性を客観的に判断することが大切です。

貸主と借主の同意がなければ家賃の値上げは成立しない

家賃の値上げは、賃貸借契約書に定められた手順にしたがい、貸主と借主の話し合いによって進められます。

入居時の賃貸借契約書には家賃改定に関する条項が記載されているため、貸主は借主の合意なしに一方的な値上げを実施できません。

契約の際には、家賃の見直しに関する部分を含めて契約内容を入念に読むことが大切です。

家賃の値上げを求められた際は、不動産会社にも相談しながら、値上げの妥当性や手続きについて正しく理解しましょう。

家賃の値上げについて、貸主から送られてくる通知書の内容を確認し、納得できた場合にのみ、署名・捺印して返送しましょう。

この返送をもって、正式に承諾したことになります。

家賃の値上げのタイミングは一般的に更新時が多い

家賃の値上げの時期に厳密な規定がありませんが、一般的には契約更新のタイミングで行われることが多いようです。

ただし、賃貸借契約書に明記がある場合には、物価上昇などにより、契約期間中でも家賃の見直しが行われる可能性があります。

物件の大規模修繕や、設備のリニューアルの実施は、家賃改定の検討材料となることがあるので注意が必要です。

建物のオーナーが変更になったとしても、家賃が自動的に上がることはありません。

新しいオーナーからの値上げの提案があった場合でも、合意形成のための話し合いが必要不可欠です。

正当な理由と認められる3つのケース

賃貸物件における家賃の値上げは法的に認められた貸主の権利ですが、借主にも正当な理由を説明してもらう権利があります。

賃貸物件の借主は、貸主からの家賃値上げ提案に対して借地借家法による保護を受けることが可能です。

建物の賃貸借契約では、一般的な民法の規定よりも、借主の権利を守る借地借家法が優先されます。

以下に借地借家法第32条1項を引用します。

(借賃増減請求権)

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

借地借家法第32条第1項によると、家賃値上げの正当な理由は以下のとおりです。

・経済的な理由で物価や人件費が上昇した場合

・不動産物件の維持費や税金が上昇した場合

・周辺地域の物件の家賃相場よりも安い場合

それぞれについて、具体的な内容を以下で解説します。

経済的な理由で物価や人件費が上昇した場合

経済状況の変化は、賃貸物件の価値に直接影響を与える要因です。

物価の上昇や建物の管理費用の増加は、賃貸物件の運営に影響を与える要因として認められています。

不動産価値の変動も家賃改定の判断材料です。

周辺エリアの家賃相場が上がった場合や、物件の資産価値が向上した際には、貸主から家賃の値上げを提案される可能性があります。

一方で、経済環境は上昇だけでなく下落することもあります。

物価が下がるデフレーションの局面では、入居者から家賃の引き下げを検討してもらうよう依頼することも可能です。

家賃の値上げを打診された際には、市場の動向を把握しながら、適切な家賃水準について判断するようにしましょう。

不動産物件の維持費や税金が上昇した場合

固定資産税などの税金の変動は、賃貸物件の経営に直接影響を与える重要な要因です。

固定資産税の税額は、国土交通省が定める地価公示価格の7割を基準とした固定資産税評価額に1.4%の標準税率を掛けて算出されます。

3年ごとに見直しが行われ、周辺地域の再開発や人口増加による地価上昇が、税額の上昇につながる要因です。

そのため、貸主が適切に納税し、住環境を維持するために必要な費用として、家賃への反映を求めてくる可能性があります。

建物の経年劣化に伴う修繕費やメンテナンス費用の増加も、住環境を守るための家賃値上げの正当な理由です。

値上げ交渉の際には、物件を良好な状態で保つための費用増加は、入居者の住環境にも関係するため、安全で快適な住まいを維持するために必要な経費として説明されることがあります。

貸主から家賃値上げを提示された際には、固定資産税の変動や維持管理費の詳しい内容を確認してから判断するようにしましょう。

周辺地域の物件の家賃相場よりも安い場合

家賃相場との比較による値上げは、賃貸物件における正当な理由の一つです。

入居者は、自分が住む部屋の家賃が近隣の相場と比較して低い場合に、値上げを提案されることがあります。

経済環境の変化によっては、入居時には適正だった家賃が、現在の相場から大きく離れてしまうケースもあるでしょう。

賃貸物件の適正価格は、場所や部屋の広さ、建物の築年数、構造などの要素によって決まります。

貸主から近隣の同条件物件との比較による値上げを提案された場合は、具体的なデータを確認するようにしましょう。

値上げの具体例として、近隣の同じような物件が月額6万円の家賃相場であるにも関わらず、現在の家賃が月額5万円の場合、1万円の値上げが認められる可能性があります。

先述したとおり、借地借家法では、近隣の同種建物と比べて家賃が著しく低い場合の値上げが認められています。

借主は、貸主から提示された相場データの内容を詳しく確認し、値上げ幅の妥当性を判断するようにしましょう。

必要に応じて不動産会社に相談し、地域の相場について意見を聞くことも有効です。

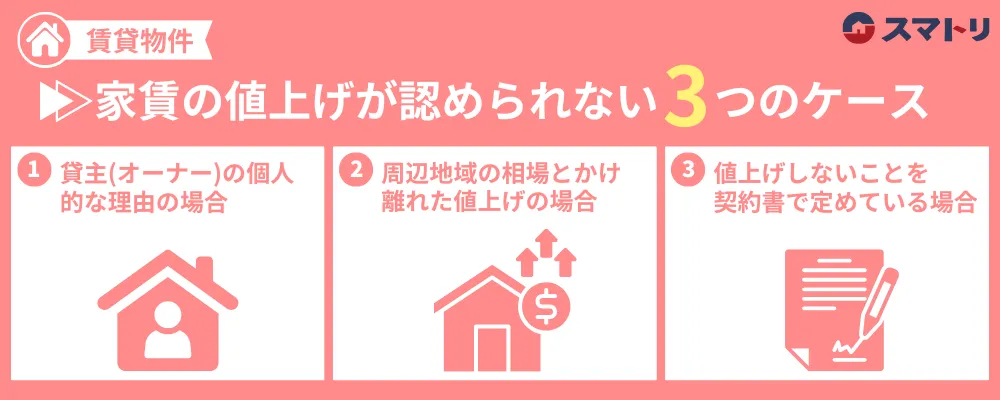

値上げが認められないケース

上述のとおり、家賃の値上げには正当な理由が必要です。

つまり、正当な理由がない場合は、家賃の値上げは認められません。

借主は、貸主から提案された家賃値上げが不当だと感じた場合、適切な対応をする権利があります。

値上げ提案の内容が法律に照らして不適切と判断される場合、法的な対応を取ることが可能です。

家賃の値上げに正当な理由がなく、認められない主なケースは次の3つです。

・貸主(オーナー)の個人的な理由の場合

・周辺地域の相場とかけ離れた値上げの場合

・家賃の値上げを行わないことが契約書で定められている場合

以下では、家賃値上げが認められない3つのケースについて、それぞれ具体的に解説します。

貸主(オーナー)の個人的な理由の場合

法律では、貸主の個人的な経済事情による家賃値上げは認められていません。

賃貸物件の収支改善や利益拡大を目的とした値上げも同様です。

入居者の生活を安定させるため、貸主の金銭的な都合や収支改善だけを理由とした値上げは禁止されているのです。

貸主の個人的な理由による、家賃の値上げが認められないケースは以下のとおりです。

・収益を増やしたいという希望:単なる利益追求は貸主の個人的な都合であり、正当な理由にならない

・賃貸物件の赤字を解消したい:経営上の損失は入居者に負担を求める根拠にはならない

・個人的な借金の返済が必要:私的な債務は入居者に転嫁することはできない

借主は、貸主から提案される家賃値上げについて、その理由が適切かどうかを判断できる立場にあります。

貸主の収入を増やしたいという私利私欲や、個人的な経済事情による家賃値上げは法律で認められていません。

入居者の住まいの安定性を守るためには、貸主の個人的な都合だけで、家賃を上げることはできないのです。

周辺地域の相場とかけ離れた値上げの場合

周辺地域の家賃相場を著しく超えた金額への値上げは認められていません。

市場相場の変動に応じた家賃調整は正当な理由と判断されますが、適正価格を大きく上回る家賃設定は正当な理由とは判断されません。

過度な家賃値上げは借主の生活を直接的に圧迫する危険性があります。

また、貸主は簡単に退去することができないという、弱い立場にあります。

このような弱い立場である借主に法外な家賃を要求することは、倫理的な問題が発生するでしょう。

具体例を挙げると、近隣の同条件物件の相場が月額10万円の場合、月額20万円への値上げ要求は認められません。

収益性の向上は理解できますが、借主の生活基盤を脅かすような過度な値上げは認められません。

借主側も市場動向を把握し、家賃値上げ交渉の際には、適正な価格設定がされているかどうかを確認することが大切です。

家賃の値上げを行わないことが契約書で定められている場合

家賃値上げ禁止の契約条項がある場合は、家賃の引き上げはできません。

契約書に「家賃を5年間変更しない」といった特約が記載されていれば、貸主は物価上昇などを理由に家賃を値上げすることができません。

借主の権利を守る重要な取り決めとして、特約期間中は家賃金額が保証されているため、安定した住まいの継続が期待できます。

例えば、入居時の契約書に「賃料5年間固定」と明記されている場合、居住地域の家賃相場が上がるなど、正当な理由があったとしても、5年間は家賃据え置きの権利が保証されています。

契約書で取り決めた内容は借主と貸主の双方を拘束するため、家賃固定特約は入居者の立場を守る大切な約束事です。

賃貸借契約書の家賃固定特約は、長期的な生活設計を立てやすくする借主保護の役割を担っています。

大家さんに家賃を拒否・交渉するときのポイント

家賃の値上げは借主の同意が必要で、一方的な引き上げは認められません。

借主には交渉を行う権利があり、不当な家賃値上げには根拠を示して反論や拒否することができます。

ただし、一方的な拒否は大家さんとの関係悪化を招き、追い出しをかけられてしまうなどのトラブルにつながる可能性があるので注意しましょう。

賃貸物件の状況や地域の相場を十分に調査し、専門家に相談することで交渉を有利に進めることが可能です。

冷静な話し合いと適切な根拠を求めることが、賃貸における家賃交渉を成功に導くポイントとなります。

以下では、家賃値上げ交渉における主なポイントを解説します。

具体的な値上げの根拠を確認する

家賃値上げ交渉の際には、正当な理由があるかどうかを確認することが重要です。

家賃値上げの要請に対して、即座に承諾や拒否の回答を出すのではなく、まず根拠の確認が必要となります。

法律で認められる値上げ理由は、これまでに見てきたように固定資産税の上昇による税負担増加、経済情勢の変化による物価上昇、そして周辺の同類物件と比較して明らかな家賃の低さなどです。

一方で、以下のような個人的な理由による値上げは認められません。

・旅行費用の捻出を目的とした値上げ

・個人的な借金返済のための値上げ

・自家用車購入費用の確保を目的とした値上げ

借主は家賃値上げの要請を受けた際、必ずその理由を確認し、正当な理由かどうかを判断することが大切です。

家賃値上げ交渉の際には、承諾や拒否の判断を出す前に、必ずその根拠を確認するようにしましょう。

値上げ幅を縮小してもらう

家賃値上げ幅に法的な上限は設定されていません。

しかし、大家さんの権利とはいえ極端な引き上げは認められません。

大幅な家賃値上げは借主の生活に重大な影響を及ぼすため、周辺相場を把握して交渉の根拠とすることが重要です。

相場を大きく超える家賃値上げは違法となり、適正な範囲内での調整が求められます。

借主は地域の家賃相場や契約内容を正確に把握し、具体的な数値を示しながら冷静に交渉を進めることができます。

例えば、周辺地域の家賃相場を提示することで、完全に家賃値上げを拒否するのではなく、値上げ幅を縮小してもらうことが可能です。

感情的にならず、客観的な事実に基づいて話し合うことで、借主に有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

家賃値上げ交渉を拒否してしまうのではなく、値上げ幅を縮小してもらうように交渉することもポイントです。

値上げの時期を遅らせてもらう

家賃値上げの通知は、主に賃貸借契約の更新時期に行われます。

契約更新の半年前までに入居者への通知が必要で、この機会に家賃の見直しが提案されることが多いようです。

ただし、値上げの時期に明確な規定はなく、大家の判断で突然通知される可能性があるので注意が必要です。

家賃の値上げ交渉では金額だけでなく、値上げ時期の延期を求めることもできます。

値上げを受け入れるのか、拒否するのかを判断するための時間確保は、借主にとって重要な権利と考えられるからです。

引っ越しにかかる費用負担を考慮すると、十分な検討期間を設けることで経済的な負担を軽減することも可能です。

値上げ通知を受けた際は、冷静に状況を分析し、必要に応じて値上げ時期を遅らせてもらうことも考えておきましょう。

値上げの可否を判断するための時間確保を大家さんに要請することも大切な選択肢の一つです。

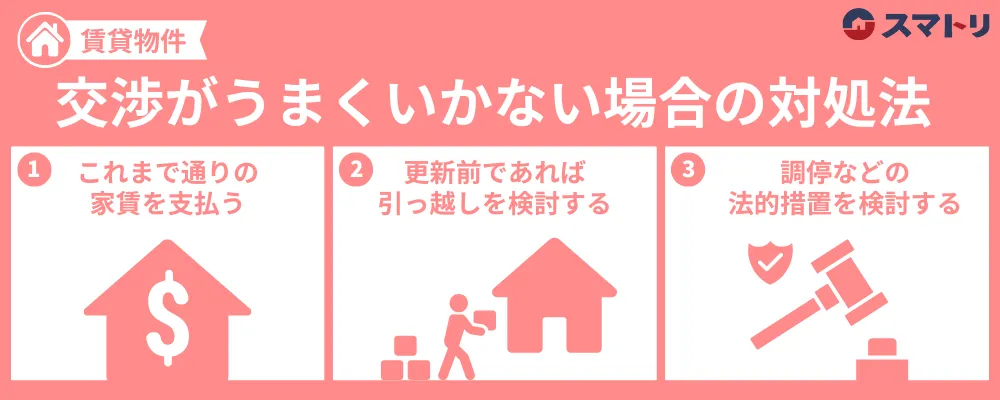

交渉がうまくいかない場合の対処法

賃貸物件の家賃値上げについて、交渉が難航するケースは少なくありません。

しかし、借主は現行の家賃を支払っていれば、継続して住み続けることが可能です。

家賃の変更には双方の同意が必要となるため、契約更新期間を過ぎても従来の家賃額で契約が自動的に継続されます。

ここからは、交渉がまとまらなかった場合の対応方法について解説します。

これまで通りの家賃を支払う

家賃値上げの交渉がうまくいかないからといって、家賃の支払いを止めてはいけません。

家賃の未払いは、追い出しをかけるための正当な理由として認められます。

大家さんが設定した新しい家賃額を支払わないことだけでは、追い出しをかけるための正当な理由にはなりません。

ただし、家賃の支払いを完全に停止してしまうと、その対象となる可能性があります。

値上げに納得できない場合でも、従来の家賃は必ず支払うようにしましょう。

大家さんがこれまで通りの家賃の受け取りを拒否した際は、法務局に設置されている供託所へ供託することができます。

供託とは、支払い先が受け取りを拒否した場合に、供託所へ預けることで支払いが完了したとみなされる制度です。

更新前であれば引っ越しも検討する

大家さんとの家賃値上げ交渉が長期化し、裁判に持ち込まれる場合には、時間的・金銭的な負担が発生する可能性があります。

たとえ裁判で借主の主張が認められたとしても、その後の居住環境に不安を感じる方は少なくありません。

現在の物件に住み続ける必要性が特にない場合、新たな賃貸物件へ引っ越すことも有効な選択肢となります。

引っ越しの手間や費用は必要となりますが、居住環境や家賃の面で、より良い条件の物件が見つかる可能性もあります。

大家さんと対立関係になってまで現在の物件にこだわる必要がないと判断する場合には、新しい環境での生活を検討することもおすすめです。

調停などの法的手段をとる

家賃値上げの交渉がまとまらない場合、民事調停法により調停の手続きを優先的に進めることが定められています。

調停では中立的な第三者が調停委員として参加し、貸主と借主の双方の意見に耳を傾けます。

法的手段をとるメリットは、裁判と比較して手続きがシンプルで費用負担も軽減できることです。

調停では、相互理解を深めるための話し合いが設けられます。

具体的なデータに基づき、双方の立場を尊重しながら話し合いを進めることで、新たな合意点を見出せる可能性が広がるでしょう。

調停制度を活用することで、貸主・借主の双方が納得できる解決策を導き出すことが可能です。

まとめ

家賃の値上げには、経済事情の変動、維持費・税金の上昇、周辺相場との差異という3つの正当な理由が必要です。

一方で、貸主の個人的な理由による値上げや、相場から大きく離れた値上げ、契約で値上げ禁止が定められている場合は認められません。

値上げの実施には借主の同意が必須であり、一方的な値上げは法的に無効です。

値上げ交渉においては、具体的な根拠の確認、値上げ幅の縮小交渉、値上げ時期の延期要請など、様々な対応が可能です。

交渉がまとまらない場合でも、借主は従来通りの家賃を支払い続けることで居住を継続できます。

それでも解決が難しい場合は、更新前であれば引っ越しを検討したり、調停などの法的手段を活用したりすることで、適切な解決を図ることができます。

重要なのは、貸主と借主が互いの立場を理解し、法律に基づいた適切な手続きを踏むことです。

これにより、双方にとって納得できる合意形成が可能となります。

家賃の値上げ通知が届いた場合は、正当な理由があることを確認した上で適切に対処することを心がけましょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。