初めてでも大丈夫!不動産売却の流れを7つのステップで徹底解説

「転勤で自宅を売却しないといけなくなった」「不動産を相続したけど使い道がないので売却したい」など、不動産を売却する必要があった場合、何から始めてよいかがわからないという人も多いでしょう。不動産の売却は、大家さんや不動産業者でもない限り、家を売るのは一生に1度か2度という人がほとんどです。

そのため、何も考えずに不動産会社の営業マンにすべて任せてしまい、売却価格が相場よりも大幅に安くなって後悔したという人が後を絶ちません。

不動産の売却で失敗しないためには、まずは全体の流れを掴むことが重要です。

不動産会社に騙されないか心配、不動産を出来るだけ高く売却するにはどうすればよいかといった悩みも、この記事を読めば、不動産会社に丸投げせずに自分のペースで売却の相談を行うことが出来るようになります。

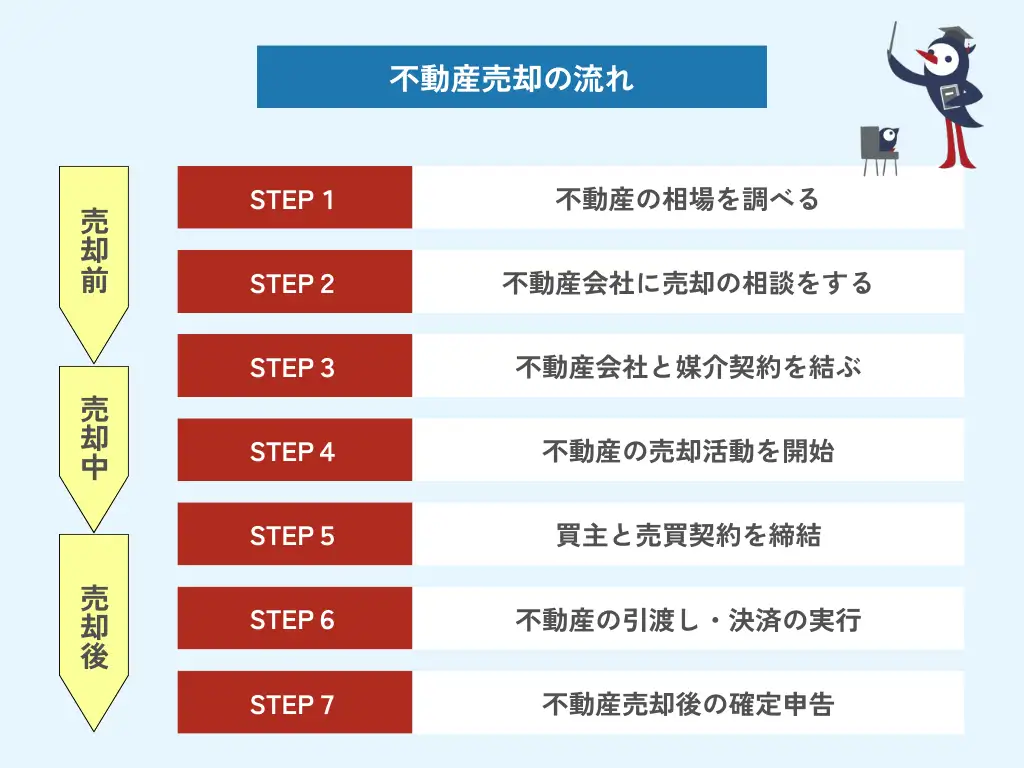

不動産の売却は、売却前の情報収集から売却後の確定申告まで、主に7つのステップに分けることができます。

不動産の売却は難しいと思っている方も多いと思いますが、全体の流れを掴んでおけば、慌てずに冷静に対処することができます。

今回は、不動産売却を検討している方々に向けて、売却の流れをどれくらいの期間がかかるのかを踏まえて詳しく解説します。

目次

【STEP1】不動産の相場を調べる

知識のない状態で不動産会社に行くと営業マンの話す内容が本当に正しいのかを判断することができません。

いきなり不動産会社に相談するのではなく、まず自分で所有不動産がどのくらいの価格で売却できるのかをある程度把握しておくことが重要です。ステップ1として不動産の相場を調べていきましょう。

土地総合情報システムやポータルサイトで確認

まずは、土地総合情報システムや不動産のポータルサイトで大まかな相場価格を確認します。

マンションや戸建、土地などの売買情報は、国土交通省が運営する土地総合情報サイトの不動産取引価格情報検索で確認することができます。

他にもSUUMOさんやホームズさんなどの不動産ポータルサイトであれば、現在の類似物件の売り出し状況、大まかな相場価格が記載されているので簡単に情報を集めることができます。

路線価を調べる

戸建、土地の場合は、毎年7月1日に国土交通省が発表する路線価も相場を把握する上で重要です。

路線価は、国土交通省が運営する路線価図、評価倍率図で確認することができます。

路線価には、毎年更新される相続税路線価と3年に1度更新される固定資産税路線価があります。

相続税路線価は公示地価の80%程度、固定資産税路線価は公示地価の70%程度とされています。

公示地価は、国土交通省が地価公示法という法律に基づいて「取引価格の目安」として毎年発表されているものです。

実際に取引される実勢価格については、公示価格の1.1倍~1.2倍が目安となっています。

実勢価格=土地面積(坪)×坪単価÷0.8(公示地価の80%)×1.1(又は1.2)・土地面積 約30坪(約100㎡)

・相続税路線価 10万円/㎡(33万円/坪)の場合→ 30坪×33万÷0.8×1.1=約1361万円

正確な価格を出そうとすると、土地の形状、角地などの位置によって補正が必要になりますので、あくまで目安としてお考え下さい。

【STEP2】不動産会社に売却の相談をする

自分の不動産の相場を把握できたら、いよいよ不動産会社に相談です。

相談する前に必要な書類を準備し、1社だけでなく、複数社に相談することで正確な査定金額を把握することができます。

複数社に頼むと対応が面倒だという人も多いかと思いますが、売却価格が大きく変わる可能性があるので手間を惜しまずにトライしましょう。

相談に必要な書類を準備

不動産会社に売却の相談をするにあたっては以下の書類が必要です。

【必要な書類】

・登記済証(権利証)または登記識別情報

・土地測量図・境界確認書

・付帯設備表

・告知書(物件状況報告書)

・固定資産税・都市計画税納税通知書

不動産会社の価格査定を受ける

必要書類が準備出来たら不動産会社に査定依頼をします。

査定には、机上査定と訪問査定の2つがあります。

①机上査定

机上査定は、物件を見ずに査定をする方法です。

売主から提供された資料とレインズ(登録している不動産会社だけが見られる情報システム)から入手した売却事例、情報会社から入手した間取りなどの資料を元に査定を行います。

簡易査定とも言われています。

②訪問査定

訪問査定は、実際に物件を内見し、建物、室内の状態を確認して査定をする方法です。

机上査定で得た査定金額を元に、状態が良い、セールスポイントがあるといった場合はプラス表か、状態が悪い、日当たりが悪いといった場合はマイナス評価を行い、最終的な査定金額を提示します。

売却の査定は複数の会社に依頼する

査定は1社ではなく、複数社に依頼するべきと言えるでしょう。様々な不動産会社がありますが、中には売却したいがために極端に高い査定をつける不動産会社も存在します。

高預かりとも言いますが、売却期間が長くなってしまい、相場よりも安い価格で売却しないといけないケースも多いです。

そのため、正確な査定を受けるためにも複数社に依頼することをおすすめしています。

まずは、複数社に机上査定を依頼し、その中から気になった不動産会社をピックアップして訪問査定をしてもらうといった流れで進めます。

不動産会社をピックアップする際には、電話の回数が多い、査定金額が極端に高い、安いといった会社は避けた方が良いですね。

【STEP3】不動産会社と媒介契約を結ぶ

不動産会社に提示された査定金額に納得し、任せたい不動産会社が決めれば、次は不動産会社との媒介契約の締結です。

媒介契約では、売却価格や契約期間、支払報酬額などの取り決めを行います。

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類あるので、それぞれの特徴を見ながら自分にあった媒介契約を締結しましょう。

媒介契約は3種類から選ぶ

媒介契約は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類です。

| 特徴 | ①一般媒介契約 | ②専任媒介契約 | ③専属専任媒介契約 |

| 複数社と同時契約 | 可能 | × | × |

| 売主自ら買主を探す | 可能 | 可能 | × |

| 売却活動の報告 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |

| 契約期間 | 指定なし (通常は3ヶ月更新) | 3ヶ月ごとに更新 | 3ヶ月ごとに更新 |

| レインズへの掲載 | 任意 | 7日以内に登録 | 5日以内に登録 |

| 特徴 | 複数社と同時契約 |

| ①一般媒介契約 | 可能 |

| ②専任媒介契約 | × |

| ③専属専任媒介契約 | × |

| 特徴 | 売主自ら買主を探す |

| ①一般媒介契約 | 可能 |

| ②専任媒介契約 | 可能 |

| ③専属専任媒介契約 | × |

| 特徴 | 売却活動の報告 |

| ①一般媒介契約 | 任意 |

| ②専任媒介契約 | 2週間に1回以上 |

| ③専属専任媒介契約 | 1週間に1回以上 |

| 特徴 | 契約期間 |

| ①一般媒介契約 | 指定なし (通常は3ヶ月更新) |

| ②専任媒介契約 | 3ヶ月ごとに更新 |

| ③専属専任媒介契約 | 3ヶ月ごとに更新 |

| 特徴 | レインズへの掲載 |

| ①一般媒介契約 | 任意 |

| ②専任媒介契約 | 7日以内に登録 |

| ③専属専任媒介契約 | 5日以内に登録 |

それぞれの特徴を比較しながら解説していきます。

①一般媒介契約

一般媒介契約は、他の2つと比べると制約が少ない媒介契約になります。

一般媒介では、1社ではなく、複数社に依頼することが可能です。

不動産会社にとっては、他の不動産会社に先を越されるリスクがあるので、自社の専任媒介から優先して紹介するため、紹介する優先順位が下がるのがデメリットと言えます。

②専任媒介契約

専任媒介契約は、一般媒介と比べると制約の多い媒介契約になります。

契約は一社しかできません。

そのため、媒介を受任する不動産会社も責任が重くなるので、優先的にお客様に紹介してもらえる、積極的な広告をしてくれる点がメリットです。

レインズ(※1)への掲載、活動報告が義務付けられます。

ただし、一社に任せることになるので任せた不動産会社に販売力がないと長期間売れないこともあります。

③専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、最も制約の多い媒介契約になります。

内容は専任媒介契約と同じですが、レインズへの掲載日時の短縮、活動報告の頻度が増加する点が異なります。

専属専任媒介契約の場合は、売主が自分で探してきた買主も不動産会社を通じてしか契約ができません。

「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。 「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。 レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、不動産取引を行なううえでなくてはならないインフラ(基盤)となっています。

どの媒介契約にしようかと悩んだ場合は専任媒介契約がおすすめです。

一般媒介の方が複数の不動産会社に任せられるので有利と思うかもしれませんが、どこの不動産会社に任せても売れるような人気物件でないと売却が進まないケースが多いです。

不動産会社が広告や販売に力をいれてくれる専任媒介の方が早期高値売却を期待できるでしょう。

物件周辺状況報告書・付帯設備表を記入

媒介契約以外にも物件周辺状況報告書や付帯設備表といった告知書の記載が必要です。

告知書を記載しておくことで売買契約時のトラブルを防ぐことができます。

①物件周辺状況報告書

物件周辺状況報告書は、売却する不動産に関する物件の状態と周辺の状況などを記載する書類です。

契約不適合責任に関わるような雨漏り、シロアリの害、給水管の故障やリフォームの実施状況、火事や水害の有無、ご近所トラブルや周辺の嫌悪施設の有無などを記載します。

②付帯設備表

付帯設備表は、建物内の設備についての有無や不具合を記載する書類です。

給湯、キッチン、浴室、洗面、トイレ、洗濯、エアコン、インターフォンなどの設備について現況を記載します。

売買契約をした後に、ご近所トラブルや自殺などの告知事項が発覚すると損害賠償請求に発展する可能性もあります。

売却に影響するのではないかと思うような内容ほど隠さずに正直に申告しましょう。

【STEP4】不動産の売却活動を開始

不動産会社と媒介契約を締結したらいよいよ売却活動の開始です。

売却活動に関しては、不動産会社にすべて任せる形になりますが、内覧前の準備や内覧時の物件に対する質問など、売却にプラスになることについては積極的に協力しましょう。

広告掲載開始

媒介契約を締結すると不動産会社はすぐに売却活動のスタートです。

不動産会社は、ポータルサイトや自社のホームページ、店頭などで広告掲載して物件に興味を持った人からの連絡を待ちます。

直接店頭に来たお客様に対しては、条件が合えば物件の紹介を行います。

興味を持ってくれた顧客に対して、資料をメールするなどして物件の説明を行い、実際にみたいとなればいよいよ内覧です。

内覧日に合わせて清掃や事前準備

内覧が決まれば不動産会社から内覧日の調整の連絡があります。

日程を調整して内覧を実施しますが、内覧日に合わせて清掃と整理整頓をする必要があります。

部屋が汚い、暗い、臭いがすると言った点は、マイナスイメージになりやすいです。

ほとんどの人は居住した状態で売却することになりますが、出来るだけ清掃は丁寧に、特に水回りは念入りに清掃を行いましょう。

不要なものは処分し、整理整頓を行うことも重要です。

事前準備としては、部屋の明かりはできるだけ点けておく、窓を開けて風通しをよくするなどを行っておくと良いでしょう。

買主との条件交渉

内覧を数件こなし、内覧者が物件を気に入れば購入申込みとなります。

購入申込みに際しては、価格交渉があることもあります。

申込みが複数ある場合は、希望価格まで価格アップを待つのもひとつの手段ですが、一度売り時を逃してしまうと長期間売れないケースも多いです。

常識の範囲内の価格交渉であれば前向きに検討しましょう。

戸建や土地の場合ですと、境界標の設置の有無、測量を実施するかなど、他にも決めておかない条件が多いので、自分が不利にならないように契約前に不動産会社に確認することが重要です。

購入者のほとんどが住宅ローンを使うことになりますので、住宅ローンの事前審査の承諾を得た段階で契約日を決めることになります。

【STEP5】買主と売買契約を締結

価格等の売買条件が決まれば、買主と売買契約の締結です。

必要書類の準備から売買契約締結までの流れを確認しておきましょう。

売買契約においての必要書類の準備

売買契約における必要書類は以下のとおりです。

・実印または認印

・身分証明書(免許証、マイナンバーカード等の顔写真付のもの)

・登記済権利証(ない場合は司法書士による本人確認情報の作成が必要)

・印鑑証明書

・収入印紙(売却金額によって印紙代は異なります)

参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

重要事項説明の読み合わせ・契約の締結

契約は、重要事項説明の読み合わせ、売買契約の締結の流れで進みます。

重要事項説明の読み合わせでは、資格者である宅地建物取引士が、購入者に対して重要事項説明書を使って売却する不動産についての詳細な情報やリスクに関する説明を行います。

重要事項説明の読み合わせが終わると、売買契約書の内容についての説明があります。

署名・押印・手付金の授受

売主、買主は重要事項説明、売買契約書の内容に合意した後、売買契約書、重要事項説明書に署名、押印を行います。

署名、押印が終われば手付金の授受を行い、契約成立となります。

【STEP6】不動産の引渡し・決済の実行

現金で準備する、住宅ローンの本承認を得るなどして、買主のお金の準備が出来たら不動産の引渡し・決済の実行です。

引渡しの日程が決まれば、確定測量など引渡しの条件を満たす、抵当権抹消の手続きを行うといった作業が必要になります。

間に合わないと不動産の引渡し・決済の実行ができなくなるので不動産会社と細目に連絡を取って慎重に進めましょう。

引渡しの条件を満たす

引渡しをする前に、売買契約で決めた引渡しの条件を満たす必要があります。

マンションであれば、室内の荷物を完全に撤去する、土地や戸建の場合は確定測量を行った上で引き渡すといった条件付きで売買契約を締結しているケースも多いです。

特に、確定測量の場合は、隣地などの民間との境界の確定、道路を所有している都道府県や市などの行政との境界の確定を行う必要があります。

確定測量の完了には、数カ月程度かかることもあるので、不動産会社に行政に相談をしてもらうなどして期日設定は慎重に行いましょう。

抵当権抹消の手続き

所有不動産を住宅ローンで購入し、残債がある場合は抵当権の抹消手続きが必要になります。

引渡しを行う日程を決めて、その期日に抵当権を抹消することを銀行に伝えます。

銀行によって手続きの日程には差があります。

時間が掛かる銀行だと1カ月程度掛かることもあるので事前に確認を行っておくと良いでしょう。

司法書士との連携

不動産の売却に際しては、所有権の移転登記、抵当権の抹消など登記手続きが必要です。

個人で登記手続きをすることもできますが、手間暇を考えると司法書士に任せたほうが無難です。

司法書士については不動産会社が手配してくれますので相談してみてください。

司法書士に委任すれば、抵当権の抹消書類の受け取りも代理で行えます。

決済金の支払い

引渡しの条件を満たすといよいよ決済金の支払い・引渡しです。

引渡し当日は、買主の住宅ローンの融資実行を行い、その資金を決済口座に振込、現金で受け取るなどして銀行への一括返済を行います。

銀行が一括返済の完了したことを確認できれば決済は終了です。

決済終了後に不動産会社への仲介手数料、司法書士への報酬の支払いを行います。

これにて不動産の売却の手続きは一旦終了となります。

【STEP7】不動産売却後の確定申告

不動産を売却して利益が出た場合は確定申告が必要です。

利益が出ない場合でも条件を満たせば損益通算をして控除が出来るケースもありますので最寄りの税務署で確認しましょう。

確定申告時に必要な書類

確定申告に必要な書類は以下のとおりです。

・確定申告書B

・分離課税用の申告書

・譲渡所得内訳書

・不動産売買契約書

・登記事項証明書

・領収書(仲介手数料、登記費用、測量費用等)

確定申告の時期

確定申告は不動産を売却した翌年の2月中旬~3月中旬の1ヶ月の間に行います。

税務署に行けば確定申告の手続き方法について詳しく説明してくれますが、3月に入ると一気に混みますので早めに準備しましょう。

仕事などで多忙な方はインターネットで申告できるe-taxを使うと便利です。

控除を上手に活用しよう

マイホームの売却の場合は、マイホームの3000万円控除や買い替え特例といった特別控除制度が使えます。

上手に活用することで大幅な節税が可能です。

それぞれ条件を満たす必要があるので国税庁のホームページでご確認ください。

参考:

「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

確定申告が終われば、不動産の売却に関する手続きはすべて終了です。

最後に

不動産の売却の流れを7つのSTEPにわけて解説させていただきましたがいかがでしたでしょうか。

不動産を売却することになったが、何から始めて良いかが分からない方も多いでしょう。

今回不動産売却の流れについて解説してきましたが、全てをしっかり理解せず大まかな流れを掴んでおけば大丈夫です。

SREP1の「不動産の相場を調べる」以外は、基本的には不動産会社がサポートしてくれるのが一般的ですので、不安な点やよくわからない点があれば気軽にプロに相談しましょう。

不動産の売却では、いかに良い不動産会社、担当の営業マンに出会えるかも重要な要素のひとつです。複数の不動産会社に査定を依頼して、各社の特徴や営業マンの対応など細かくチェックしましょう。

是非、この記事を参考に不動産の売却の流れを確認してみてください!

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。