防音性の高いマンションの特徴とは?騒音被害を防ぐ対策を解説

「小さな子どもの泣き声や足音を周囲に気にせず暮らしたい」「防音性に優れた静かな環境で過ごしたい」など、防音対策がしっかりとられた物件に関心がある方もいらっしゃるでしょう。

マンションにおいて子どもの大声や足音、ペットの鳴き声といった騒音は迷惑をかけてしまう方も、かけられる方も大きなストレスとなります。

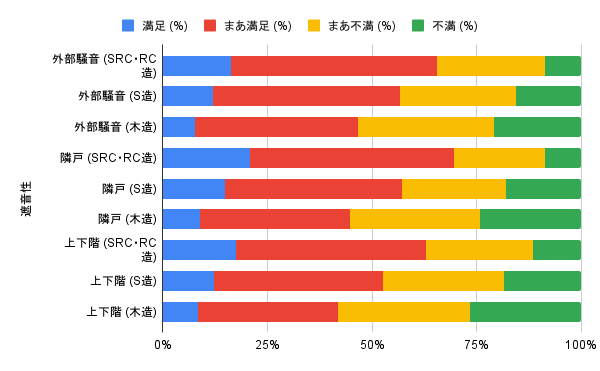

国総研の集合住宅における居住者の音環境評価に関するオンライン調査報告書によると、住宅の遮音性に関しては以下のような結果となりました。

木造・S造・SRC、RC造の全ての構造において遮音性に対する不満があると答えた人が多いことから、防音性の高いマンションを求めている人が多いことが分かるでしょう。

この記事では、防音性の高いマンションを選ぶ際のポイントや、マンションの騒音被害を減らすための防音対策について解説します。

防音性の高いマンションについての特徴や性能を把握して、静かで快適に過ごせる物件をぜひ選択してください。

参考:国総研資料第1261号 『集合住宅における居住者の音環境評価に関するオンライン調査報告書』 を刊行します(国土交通省)

建物の防音性の高さは等級別で数値化されている

建物の防音・遮音性の高さは、Dr値・T値・L値といった等級別で数値化されています。

防音性能を数値化することによって、実際に住む前にその部屋の防音性の高さを判断できるということですね。

この項では、防音・遮音性能を示す指標であるDr値・T値・L値について、その概要を解説します。

以下の表を参考にしてください。

| Dr値 | T値 | L値 | |

| 遮音性能を示す箇所 | 壁や建具 | サッシやドア | 床 |

| 数値の特徴 | ・値が大きいほど遮音性能が高い ・等級値はD-15~ D-65まで | ・値が大きいほど遮音性能が高い ・日本工業規格(JIS)が定めた基準に基づいている ・等級値はT-1~ T-4までの4つ | ・値が小さいほど防音性能が高い ・床への衝撃音が下の階にどの程度聞こえるかを測ったもの ・日本工業規格(JIS)が定めた基準に基づいている |

| 聞こえの目安や部屋の用途 | ・D-65では、ピアノやステレオ等の大きな音でも聞こえない | ・T-4:レコーディングスタジオなど ・T-3:ピアノ教室・劇場など ・T-2:会議室・カラオケルームなど | ・建築学会では、音が小さく聞こえる程度のLH-50やLL-45を推奨している |

音の大きさで使用されるのはdb (デシベル)という単位です。

たとえばD-65と示されている場合、65db程度の音が遮れることを意味しています。

楽器などの大きな音を出すことがない場合、集合住宅においてDr値はD-55~D-40の等級を選ぶことが推奨されています。

T値で示されるT-4~T-1は、T-4:40db以上、T-3:35db以上、T-2:30db以上、T-1:25db以上の遮音性能を備えているという意味です。

床衝撃音であるL値は、主に以下の2種類に分けられます。

・スプーンなどを落とした際の軽くてかたい音の「軽量床衝撃音 (LL)」

・子どもがベッドから飛び降りた時などに発生する「重量床衝撃音(LH)」

「軽量床衝撃音」については、対策として防音マットやカーペットを敷くことによって軽減されます。

しかし「重量床衝撃音」についてはコンクリート床の厚さや建物構造自体が大きく影響するため、対策が難しいという点があげられます。

なお、日本建築学会によって推奨されている住環境のL値等級はLH-50やLL-45程度です。(日本建築学会による建物・室用途別性能基準)

防音性の高いマンションを選ぶ際のチェックポイント

防音性の高いマンションとは、どのような建物構造なのでしょうか。

また、内見時にはどういった点を確認すれば、その部屋の防音性の高さを見極められるのでしょうか。

この項では、防音性の高いマンションを選ぶ際のチェックポイントについて解説します。

内見時にしか確認できないチェック項目もあるので、内見の際にはぜひご紹介する方法で防音性の高さを確認してみて下さい。

建物構造が鉄筋コンクリート造である

建築構造が、防音性の高い鉄筋コンクリート造であるか確認しておきましょう。

鉄筋コンクリート造は、木造建築に比べて防音性が高いという特徴があります。

木造建築は通気性がよいため、空気や湿気のほか、音も通してしまいます。

一方で、鉄筋コンクリート造はコンクリートを流し込んで造られるため、音が漏れる隙間ができにくいのです。(鉄筋コンクリート造についての詳細は「住むならどっち?鉄筋コンクリート造と鉄骨造の5つの違いを解説」を参照)

防音性の高さを気にする人は、木造建築ではなく、鉄筋コンクリート造のマンションを選ぶようにしましょう。

ただし、建物の構造や築年数によっては防音性が低い物件もあります。

鉄筋コンクリート造のなかでも、防音性の高い建築工法で造られているか不動産会社の人に確認しておくとよいでしょう。

また、建築技術は日々進化しているため、新しい物件のほうが防音性に優れている傾向にあります。

あまり築年数が経っていない物件を選ぶことも重要な点といえるでしょう。

なお、防音については音を反射させることで音を通さない「遮音」と、音を吸収して小さくする「吸音」に分けられます。

この二つのうち、コンクリートは密度が高いため、特に「遮音性能」に優れています。

外窓と内窓がある二重サッシである

建物構造や壁だけでなく、窓が薄いことで防音性が低下することも考えられます。

窓が防音性の高い二重サッシであることも、重要なポイントです。

二重サッシとは、外窓と内窓、といったように窓ガラスとサッシ枠を含めた窓のセットが2つあるタイプのものです。

2枚のガラスを一体化した複層ガラス(ペアガラス)とは異なり、窓を開けるときに2回開け閉めの操作をしなければならない分、手間がかかるといった注意点もあります。

しかし、2枚のガラスの空気層が厚いことから防音効果が高いうえ、複層ガラスに比べて外気温が伝わりにくいので、結露しづらいといったメリットがあります。

防音効果が高いだけでなく、断熱性にも優れた二重サッシは、快適な環境を実現してくれるといえるでしょう。

建物の壁や床に十分な厚みがある

壁の厚みは一般的に「15~18cm程度」とされ、厚いほうが防音面で安心といえます。

内見の際には、建物の壁や床に十分な厚みがあるか確認しておきましょう。

確認する方法としては、不動産会社の人に壁の厚さの数値を確認するほか、内見時に軽くコンコンと隣の住戸との間を仕切る壁を叩いてみる方法があります。

壁に厚みがあり、密度の高いコンクリートが使用されている場合は低くつまった音になります。

一方で、壁が薄かったり、低密度だったりする場合は軽く、高い音が響くのです。

高い音がする場合は建築構造が鉄筋コンクリート造であっても、壁が石膏ボードや軽量気泡コンクリートなどが使用されている場合があるので、注意が必要です。

なお、叩いてみる際には、不動産屋の人に「防音性能が気になるので、軽く壁を叩いてみてもいいですか?」とひとこと声をかけるとよいかもしれません。

部屋が最上階、1階、角部屋のいずれかである

最上階、1階、角部屋といった隣接する住戸が少ない部屋を選択することも、音を気にする人にとっては有効な手段でしょう。

騒音の心配が少なく、快適に生活できる部屋の特徴をひとつずつみていきましょう。

最上階の部屋

・階上からの音が響かない

・高層階だと、車の走行音や地上の騒音が届きにくい

1階の部屋

・小さな子どもがいても、足音などの騒音トラブルが生じない

・下の階からの音がないので静かに過ごせる

角部屋

・隣接する住戸の数が少ない分、騒音の心配が少ない

・玄関前の共用通路を他の人が通行しないため、音が気になりにくい

防音性能だけでなく、隣接する住戸が少ない部屋を選ぶことも防音対策には有効です。

隣の部屋に音が伝わりづらい間取りである

リビングルームやキッチンなど音が出やすい部屋が隣接していないことなど、隣の部屋に音が伝わりづらい間取りであるか確認しておきましょう。

クローゼットが双方に設けられている間取りの場合、厚い壁があるのと同じような防音効果が期待できます。

また、テレビを隣戸と接する壁に置けば、隣からの音が気にならなくなったり、こちらから出るテレビの音の反響を抑えられたり、といった効果もあります。

本棚を置くなどしても、生活音を和らげるのに効果があるでしょう。

接する部屋の間取りや、家具の配置の仕方によっても、音の伝わり方は変わってきます。

内見時には、自分が入居する住戸の間取りのほか、上下左右の部屋の間取りも不動産会社に確認しておくとよいでしょう。

楽器演奏やペットなどの管理規約を確認する

楽器の演奏をしたい人や、ペットを飼いたいという理由で防音を気にする場合は、管理規約を確認しておきましょう。

楽器演奏やペットの飼育の可否については、希望するマンションの条件を調べるタイミングで分かります。

上記が不可となっている場合は、鉄筋コンクリート造であっても壁が薄い可能性もあります。

部屋の中心で手をたたいて音の響きを確認する

一般的に防音性が高い住戸の場合、音が壁に跳ね返るので反響します。

窓を閉めた状態で、部屋の中心で手をたたいて音の響きを確認してみてください。

部屋のなかに音がよく響くならば、防音性が高いといえます。

あまり響かないという場合は、壁を通して音が外に漏れている可能性があります。

部屋の広さや間取り、内装に使われている材料などによっても異なりますが、たたいた手の音の反響具合で防音性の高さを確認できます。

単身者限定などの入居者の募集条件を確認する

「単身者限定」「二人暮らし可能」などの物件募集の条件が定められている場合があります。

「二人暮らし可能」となっている物件ならば、特に注意する必要はないでしょう。

しかし、「単身者限定」といった契約になっている場合、その物件に家族で住んだり恋人と同棲はできません。

家族やカップルといった生活スタイルが異なる住人が住んでいると、生活音や喧嘩などの声、お子さんの夜泣きといった騒音はどうしても起きてしまいます。

「単身者限定」とすることにより、生活スタイルが異なるがゆえの騒音に悩まされず、静かな生活を送りたいと考える人の需要に応える形になるのです。

騒音のトラブルが極力少ない物件を求める単身者にとっては、おすすめの物件でしょう。

ただし、条件によって入居者の年齢や性別が異なる場合もあるので、事前に確かめておくことが大切です。

建物の周辺環境や立地の良さを確認する

建物の周辺環境や、立地の良さを確認しておくことも重要です。

建物の近くに高速道路や線路があったり、繁華街やショッピングセンターといった賑やかな施設があったりしないかなど、周辺環境をあらかじめ確認しておきましょう。

気になる物件があった場合は、平日や休日、昼間や夜間などと時間を変えて周辺をチェックしておくことをおすすめします。

環境が良いことをしっかり確認できれば、入居後に騒音に悩まされるといった心配もありません。

建物の玄関やエレベーター前の貼り紙を確認する

建物の玄関やエレベーターに、騒音トラブルを思わせるような貼り紙がないか確認しておきましょう。

騒音トラブルが建物内で発生している場合、住民から寄せられたクレームの内容がエレベーター前やエントランスに貼られているケースが考えられます。

貼られていた場合、今はどのような状況になっているのか、改善される見込みはあるのか、担当者か管理者へ必ず確認をとるようにしましょう。

マンションの騒音被害を減らす防音対策を解説

マンションの騒音被害を減らすため、自分でもおこなえる防音対策について解説します。

家具の配置を工夫したり、防音性に優れた家具を使用したりすることにより、防音の効果は高くなります。

騒音トラブルを発生させないため、以下の項目を参考に防音対策をおこなってみてください。

家具を配置する位置を工夫する

家具を設置する位置によっても、防音効果は変わってきます。

ここでは、防音効果が高い本棚とソファの配置についてご紹介します。

本棚は音の反響を抑える効果があるので、大きいサイズのものを壁際に置くことをおすすめします。

本そのものにも音を吸収する効果があるため、本を大量に並べておけば防音性も一層高くなるでしょう。

ソファやクッションといった柔らかい素材でできている家具も、音を吸収する効果があります。

布製の大きめのソファを、壁から数センチあけて設置すると防音効果が高くなるでしょう。

ソファを壁から離す理由は、壁との間にできる空気の層が防音効果を高めてくれるからです。

厚手のカーテンを取り付ける

窓の防音性を強化するため、厚手のカーテンを取り付ける方法があります。

カーテンは、生地の層が厚いほど防音性が高くなります。

裏地の付いたカーテンも、カーテンと裏地との間に空気の層ができることで遮音効果を得られるでしょう。

また防音効果を高めるため、カーテンのサイズ選びにも気を配っておくことが大切です。

カーテンは、ヒダ分を考えて採寸幅よりも5%大きい幅で注文するのが一般的です。

丈の長さも、短すぎると裾の下から音が漏れてしまうので、ゆとりを持ったサイズ選びがおすすめです。

カーテンは厚手のものを選び、サイズ選びにも注意し、防音効果を高めましょう。

カーペットやラグを床に敷く

カーペットやラグは、フローリングや畳などに比べて防音性が高いという特徴があります。

床に敷くだけで、気軽に防音対策がおこなえます。

ごく少数ですが、遮音性のレベルを示す遮音等級がついたカーペットもあります。

数が少ない理由は、遮音等級の検査実施に莫大な費用がかかるためです。

等級の高さが期待できるカーペットでも、商品の値段を抑えるためにあえて検査を実施していないケースも多数あります。

カーペットを選ぶ際は、遮音等級だけにこだわらず、厚さ、クッション性などを確認するようにしましょう。

はっ水加工などの機能がついているかも、チェックしておくとよいです。

吸音パネルを壁に設置する

防音対策のひとつとして、吸音パネルを壁に設置するのもおすすめです。

吸音パネルには、室内で発生する音の反響を抑え、あまり響かないようにする効果があります。

また、音の伝わりをクリアにするといった効果もあるので、楽器を演奏する人などは部屋に吸音材を設置しているケースが多くみられます。

シート状の薄い吸音材もありますが、高い防音効果を得るためには、パネルや板状のものを設置するようにしましょう。

吸音パネルには、湿気を含みやすいといった注意点もありますが、防音対策のひとつとして設置を考えてみてもよいでしょう。

最後に

この記事では、防音性の高いマンションを選ぶ際のチェックポイントや、自分でおこなえる防音対策について解説しました。

防音に重点をおいた物件としては「防音マンション」「24時間楽器演奏可」と表記されたものもあります。

こういった物件は、施工段階から防音設備が備わっていたり、後から大規模な防音工事が施工されていたりするため、遮音性がかなり高い物件になります。

「楽器の演奏を思う存分楽しみたい」といった人にはおすすめの物件ですが、物件数自体が少なく、家賃も高くなる傾向にあります。

この記事で紹介した防音性の高い物件の選び方、自分でできる防音対策を参考にして、騒音トラブルを回避した快適な生活を送ってください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。