賃貸物件の途中解約に違約金はかかる?3つの注意点と具体例を解説

「転勤が決まったけど、賃貸物件の解約って違約金がかかるのだろうか…」 「解約の手続きも複雑そうだし、何から始めればいいんだろう」

など、賃貸物件の途中解約は仕事や結婚、家族構成の変化など、さまざまな理由で必要になることがあります。

しかし、解約時の違約金や手続きについて不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、賃貸物件の解約には違約金が発生するケースとしないケースがあり、その条件は物件によって異なります。

また、解約時には適切な手続きと期限を守ることが重要です。

本記事では、賃貸物件の解約に伴う違約金の基準や発生条件、必要な手続きについて具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。

途中解約を検討している方は、本記事とあわせて以下の記事も、ぜひ参考にしてください。

> 賃貸の申し込み後はキャンセルできる?違約金やタイミングを解説

目次

賃貸の途中解約は違約金がかかる場合がある

賃貸借契約を途中で解除する場合の違約金については、契約締結時に不動産会社から説明を受けているかと思います。

宅地建物取引業法では、賃貸借契約の途中解除に伴う違約金が設定されている場合、重要事項説明書と賃貸借契約書の両方にその内容を明記することを定めているからです。

賃貸借契約書には「契約開始から1年以内の解約の場合、賃料1か月分を違約金として支払う」といった具体的な条件が記載されていることがあります。

契約書に記載された違約金の金額が極端に高額でなければ、賃借人は支払いの義務を負うことになります。

転勤などの理由で退去する必要が出てきた際は、まず手元にある重要事項説明書と賃貸借契約書の特約欄を確認することをおすすめします。

賃貸の違約金の相場

賃貸借契約の途中解約時に設定される違約金の金額は、物件所有者が独自に設定できる仕組みです。

ただし、借主に著しく不利な高額な違約金は法的に無効となる可能性があります。

一般的な違約金の基準は以下のとおりです。

| 入居期間 | 違約金の目安 |

| 6か月未満 | 賃料2か月分 |

| 1年以上 | 賃料1か月分 |

入居してからの期間が短いほど、違約金の金額は高く設定される傾向にあります。

違約金の金額は物件によって異なりますので、契約前に重要事項説明書と賃貸借契約書で具体的な条件を必ず確認することが大切です。

途中解約時に必要な手続き

賃貸物件を契約期間の途中で解約する際には、必要な手続きを適切な順序で行うことが重要です。

不動産オーナーや管理会社への連絡から、具体的な退去までの流れを把握することで、スムーズな解約手続きが可能となります。

賃貸契約を解除する理由は、転勤や結婚、家族構成の変化など、借主によってさまざまな事情があることでしょう。

以下で、解約の手順について詳しく説明していきます。

管理会社やオーナーは予告期限までに連絡

解約を決めたら、まず賃貸借契約書に明記されている解約予告期限を確認することが大切です。

契約解除の意思表示は、契約時に受け取った専用の解約通知書に必要事項を記入し、管理会社または不動産オーナーに提出します。

解約通知書の提出方法として、郵送やメールでの送付が一般的です。

電話での解約連絡も可能ですが、後日必ず書面での提出を求められることが多いため、最初から書面で対応することをおすすめします。

万が一の解約トラブルを防ぐためにも電話だけの連絡は避け、必ず書面やメールなど記録の残る方法で意思表示を行うようにしましょう。

退去予定日が決まった時点で早めに連絡することで、借主は余裕を持って引越しの準備ができ、不動産オーナーも次の入居者の募集を開始できます。

退去に関する諸手続きを計画的に進めるためにも、解約の意思が固まった段階で速やかに連絡するようにしましょう。

退去時の立ち合い確認

入居していた物件からの引越しを終えたら、管理会社の担当者と一緒に退去時の立ち合い確認を行います。

立ち合い時には、以下のような項目を借主と管理会社または清掃業者で確認していきます。

・設備の不具合がないかどうか

・壁紙の汚れや傷の有無

・フローリングの傷や凹みの状態

・水回りの状態

退去後にクリーニングが入る予定でも、借主自身で事前に掃除をしておくことが大切です。 物件の美観を保つためにも、また次の借主への配慮としても、できる範囲で丁寧な清掃を心がけるようにしましょう。 退去時の立ち合い検査が完了し、原状回復費用が確定したら、最終的な金銭の精算を行います。

・契約解除に伴う違約金 違約金が発生する場合は、敷金から差し引かれるか、別途請求書が発行されることになります。 賃貸物件を退去する際は、加入している火災保険の解約手続きが必要です。 火災保険は途中解約が可能で、契約期間の残り分については月割りで保険料が返還される仕組みになっています。

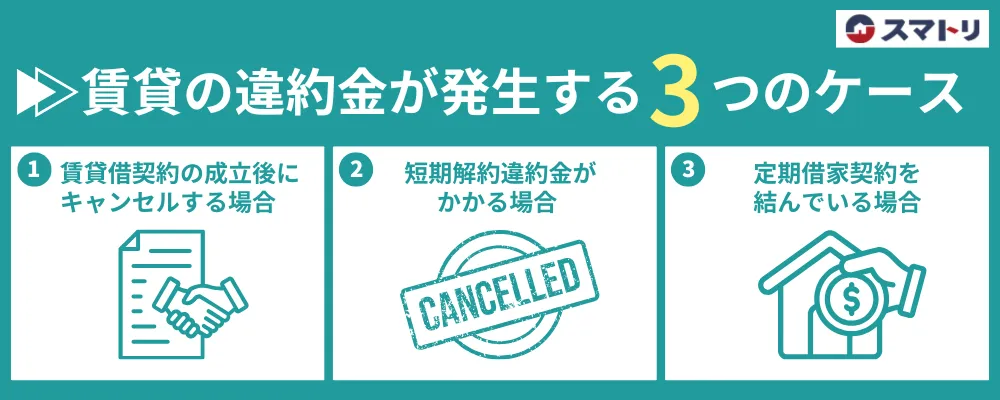

・インターネット上での手続き 一方、家賃保証会社との契約については、借主が直接解約手続きをする必要はありません。 借主が必ず行うべき手続きは火災保険の解約のみですので、退去時には忘れずに対応するようにしましょう。 賃貸物件の契約では、以下のような場合に違約金が発生する可能性があります。

①賃貸借契約の成立後にキャンセルする場合 これらの違約金が発生するケースについて、具体的な内容を順に説明していきましょう。 賃貸借契約を結んだ後にキャンセルを申し出る場合、入居前であっても違約金は発生します。 前述のとおり、一般的な違約金の相場は賃料1か月分〜2ヶ月分程度です。 支払い済みの費用の取り扱いについては、以下のようになることが多いです。

・前払い賃料は違約金として充当される 違約金に関する具体的な条件は、賃貸借契約書の特約欄に必ず明記されています。 不安な点がある場合は、契約締結前に契約書の内容を確認できるよう、不動産会社に事前送付を依頼することをおすすめします。 また、契約時には重要事項説明書にも違約金に関する記載があるため、両方の書類をしっかりと確認することが望ましいでしょう。 賃貸物件の入居後、早い段階で解約する場合は、短期解約違約金(早期解約違約金)が発生することがあるので注意が必要です。 短期解約違約金が設定される主な物件タイプは、以下のようなものがあります。

・フリーレント(家賃無料期間)がある物件 注目すべき点として、近年は一般的な賃貸物件でも短期解約違約金を設定する傾向が増えていることです。 「短期」の定義は物件によって異なり、6か月以内から1年以内までさまざまです。 また、近隣トラブルが原因で短期間のうちに退去を考えなくてはならない場合は、以下のような段階的な対応をおすすめします。

①管理会社に具体的な状況を相談する ただし、違約金免除の交渉には、トラブルの具体的な記録や、解決に向けた双方の努力の証明が必要となることがあるので注意が必要です。 短期解約違約金の発生を避けるためには、契約前の物件選びの段階で、将来的な転居の可能性も考慮に入れるようにしましょう。 定期借家契約と普通借家契約では、契約途中での解約に関する取り扱いが大きく異なります。 普通借家契約は1年以上の契約期間があり、期間満了後も更新が可能です。 定期借家契約では、以下の条件をすべて満たす場合のみ、中途解約が認められます。

・居住用物件であること 上記の条件に該当しない場合でも、契約時に途中解約の特約を結んでいれば、借主都合での解約が可能です。 ただし、特約のない状態での途中解約では、契約満了までの残存期間における家賃全額を請求される可能性があるので注意しましょう。 定期借家契約を結ぶ際は、途中解約に関する条件を特に慎重に確認することをおすすめします。 ここまでは、違約金が発生するケースについて詳しく見てきました。 賃貸借契約の期間満了時に退去する場合は、違約金が発生しません。 一般的な賃貸物件では、契約期間は2年間が標準的となっており、この期間が終わる際には更新手続きと更新料の支払いが必要です。 更新方法には、2つのタイプがあります。 自動更新の契約では、退去を考えている際に注意が必要です。 退去を検討している場合は、まず手元にある賃貸借契約書で更新に関する条件を確認し、不明な点がある場合は早めに管理会社に確認することをおすすめします。 上述のとおり、契約更新時に更新せず解約した場合は、違約金がかかることはありません。 ただし、退去時には解約予告期間に関するルールを守らなくてはいけません。 例えば解約予告期間が1か月の場合、退去希望日の1か月前までに解約の意思を伝える必要があります。 仮に解約を申し出てすぐに退去する場合でも、解約予告期間分の家賃は発生します。 そのため、解約を考えている場合は、まず契約書で解約予告期間を確認し、計画的に退去の準備を進めることが大切です。 賃貸物件の解約には、借主からの申し出だけでなく、オーナー側の都合で退去が必要となるケースがあります。 オーナー都合による解約事由は以下のとおりです。

・建物の建て替えが必要な場合 オーナーからの解約告知は、借主が新たな住居を探す時間を確保できるよう、通常6か月前までに行うことが定められており、これは借主からの解約予告期間(1~2か月)と比べてかなり長い期間となっています。 この告知期間は、借主が十分な時間的余裕を持って転居先を探し、円滑な引越しの準備ができるように配慮されたものです。 賃貸物件を契約期間の途中で解約する場合、まず手元にある重要事項説明書と賃貸借契約書の2つの書類を確認しましょう。 違約金の発生有無は、これらの書類に明確に記載されています。 重要なポイントとして、これらの書類に違約金に関する記載がない場合、違約金を支払う必要がないということです。 宅地建物取引業法では、違約金が発生する場合は必ずこれらの書類への記載が義務付けられているためです。 そのため、解約を考えている場合は、まずこの2つの書類を丁寧に確認することをおすすめします。 なお、賃貸の値上げを実施する際は正当な理由が必要になります。 賃貸借契約の期間満了前に解約する場合は、手続きを円滑に進めるための注意点をしっかりと押さえておく必要があります。 賃貸物件の解約手続きを始める前に、賃貸借契約書と重要事項説明書で重要な項目を確認する必要があります。 契約書の内容をしっかりと確認することで、不要な違約金の発生を防ぎ、円滑な解約手続きを進めることができます。 解約可能な賃貸物件でも、解約通知期限の確認は大切です。 一般的な住居では1か月前か2か月前の予告が必要となりますが、この期間を間違えると新居との二重家賃が発生する可能性があります。 予告期間を間違った場合、思わぬ費用負担が発生する可能性があるので注意が必要です。 退去が決まったら、契約時に受け取った解約通知書を不動産会社や管理会社に提出する必要があります。 解約通知書には、解約日・退去日・転居先など重要な情報が記載されているからです。 賃貸物件では、契約書に定められた禁止事項に違反すると、重大な結果を招くことがあるので注意しましょう。 主な禁止事項は、以下のとおりです。

・家賃の継続的な滞納 これらの違反行為に対する違約金に明確な相場はありませんが、オーナーに発生した損害額に応じた賠償を求められることがあります。 賃貸契約を途中で解約する際、契約内容によっては違約金が発生します。契約書に記載された違約金は、入居者が契約時に同意したものとみなされるため、後から減額を交渉するのは難しいのが現実です。支払いを拒否すると、敷金から相殺される場合や、家賃保証会社が一時的に立て替えるケースがあります。しかし、家賃保証会社が立て替えた場合、後日利息をつけて請求されることになります。 違約金を無視すると、貸主との関係が悪化し、最悪の場合、訴訟に発展する可能性もあります。訴訟になれば、違約金以上の費用を負担するリスクが高まるため、事前に契約書をよく確認し、納得したうえで契約を結ぶことが重要です。 賃貸物件の途中解約には、違約金が発生するケースと発生しないケースがあります。 一般的な違約金の相場は、6か月未満の入居で賃料2か月分、1年以上の入居で賃料1か月分程度となっています。 賃貸借契約中に、どうしても解約をせざるを得ないこともあるかもしれません。 <保有資格>

極端な汚れが見つかった場合、通常のクリーニング費用とは別に、追加の清掃費用が借主負担となることがあります。退去時の家賃や敷金の費用精算

精算の対象となる主な項目には、以下のようなものがあります。

・原状回復にかかる費用

・敷金の返還額

・家賃の日割り計算分

月の途中で退去する場合は、家賃の日割り計算が必要となりますので、事前に契約書の記載内容を確認しておくことが大切です。

敷金の返還額は、原状回復費用や未払い分の清算が終わった後に、残額が借主に返金されます。退去時の各種保険解約手続き

火災保険の解約方法は保険会社ごとに異なり、以下のような手続き方法があります。

・電話での申請

・メールでの連絡

家賃保証の解約手続きは、不動産オーナーまたは管理会社が代行して行います。賃貸の違約金が発生するケース

②短期解約違約金がかかる場合

③定期借家契約を結んでいる場合賃貸借契約の成立後にキャンセルする場合

内見を済ませて契約に進んだ物件でも、個人的な事情により契約をキャンセルしたい状況が生じることがあるでしょう。

ただし、物件によって金額設定は異なりますので、必ず契約前に確認してください。

・敷金と礼金は返金される可能性がある

・仲介手数料は返金されないケースが多い

・火災保険料は解約により解約返戻金として返金される場合がある

特約欄には通常の条項とは異なる重要な取り決めが記載されているため、特に注意深く確認することが大切です。

事前に内容を把握しておくことで、契約時の説明もより理解しやすくなります。

契約書の内容は、一度合意すると必ず従わなければならないため、署名前に十分な確認と理解が必要です。

「知らなかった」という言い訳は通用せず、契約書に記載された内容に従う必要があります。短期解約違約金がかかる場合

この条件は必ず契約書の特約欄に明記されており、理由を問わず支払い義務が生じます。

・敷金・礼金が不要な物件

・期間限定で家賃が割引されている物件

新居の契約費用や引越し代などの追加負担を考慮し、解約時期は慎重に検討する必要があります。

契約前には、必ず特約欄の短期解約違約金に関する記載を確認し、適用期間や具体的な金額を把握しておくことが重要です。

②騒音など近隣トラブルへの対策を依頼する

③物件の不具合がある場合は修繕を要請する

④上記の対応で改善されない場合は違約金免除の交渉を行う

物件側に重大な問題がある場合、たとえば、深刻な騒音被害や設備の度重なる故障などは、借主都合ではないため、管理会社と交渉することで短期解約違約金が免除される可能性もあります。

管理会社への相談記録や、騒音の記録などを残しておくことをおすすめします。

特にお得な条件の物件は、契約内容をより慎重に確認する必要があります。定期借家契約を結んでいる場合

一方、定期借家契約は契約期間の満了とともに賃貸借関係が確実に終了する契約形態となっています。

・床面積が200平方メートル未満であること

・以下のいずれかの事由が発生すること

・入居者の病気

・転勤の必要性

・親族の介護が必要になった場合

また、特約がない場合でも、不動産オーナーと借主の双方が合意すれば解約できます。

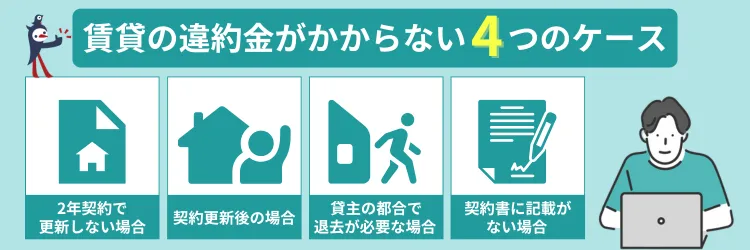

このような事態に備えて、十分な資金を確保しておくことが重要です。賃貸の違約金がかからないケース

違約金が発生するケースがある一方で、違約金がかからないケースもあります。

以下では、違約金がかからないケースを詳しく解説します。2年契約で更新しない場合

これは借主と貸主の双方が、契約で定められた正規の手続きに従って行動しているためです。

それは、更新の意思表示が必要なタイプと、特に申し出がなければ自動的に契約が更新されるタイプです。

定められた期限までに退去の意思を管理会社に伝えなければ、契約が自動的に更新され、意図せず追加の費用を負担することがあります。契約更新後の場合

同様に、更新後3年目以降に解約する場合も違約金が発生しません。

これは通常の契約手続きの範囲内だからです。

賃貸物件の解約予告期間は通常1か月から2か月と定められています。

この期間の家賃は必ず支払わなくてはいけません。

これは違約金ではなく、契約上定められた正規の家賃支払いです。

予告期間を考慮した引越しスケジュールを立てることで、余分な費用負担を避けることができます。貸主の都合で退去が必要な場合

・建物の解体が決定した場合

・オーナー自身が使用する必要が生じた場合

このようなオーナー都合による退去の場合、借主に違約金は一切発生しません。

むしろ、借主の意図しない退去となるため、オーナー側に十分な配慮が求められます。契約書に記載がない場合

宅地建物取引士は契約時に重要事項説明書の内容を説明する義務があり、違約金についても必ず説明を行っています。

不明な点がある場合は、契約時の説明内容を管理会社に確認するようにしましょう。

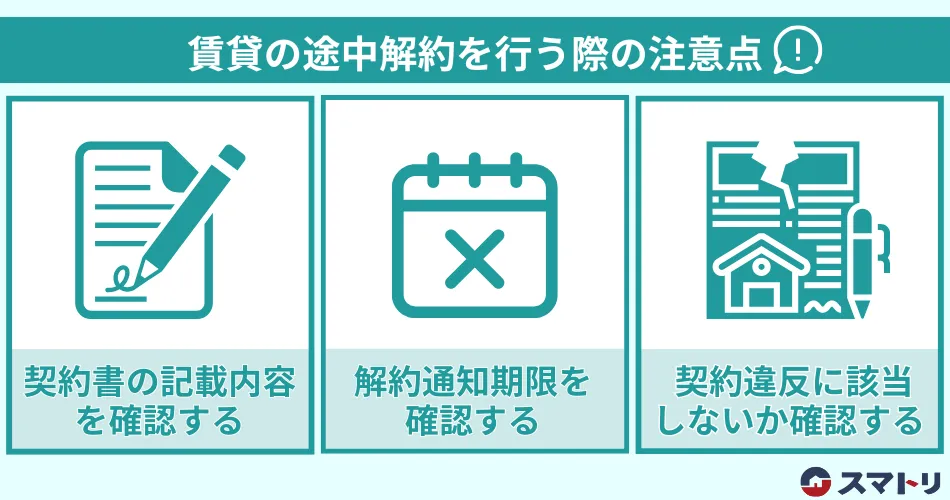

更新時に値上げを要求された場合は、こちらの記事を確認した上で対応することをおすすめします。賃貸の途中解約を行う際の注意点

違約金や解約手続きに関するトラブルを避けるため、以下で注意点を具体的に見ていきましょう。契約書の記載内容を確認する

確認すべき第一のポイントは、契約形態と契約期間です。

普通借家契約と定期借家契約では解約条件が異なり、2年契約か3年契約かによっても取り扱いが変わってきます。

第二のポイントは、解約制限期間の有無です。

一定期間は解約できないという制限がある場合、その期間中の解約には違約金が発生する可能性があります。避けられるならば、制限期間終了後まで待つことをおすすめします。

不明な点がある場合は、必ず管理会社に確認しましょう。解約通知期限を確認する

例えば2か月前の予告が必要な物件で1か月前に解約を申し出た場合、新居との二重家賃が発生してしまいます。

この際、解約通知書のコピーは必ず手元に保管しておきましょう。

退去手続き完了まで書面を保管することで、後々のトラブルを防ぐことができます。契約違反に該当する行為がないか確認する

契約違反の程度によって違約金の支払いや、即時解約を求められることもあります。

・無許可でのペット飼育

・無断での部屋の転貸

・契約人数を超える入居

・居住以外の目的での使用

・無断での室内改装

・近隣への騒音被害

・共用部への私物放置

契約トラブルを避けるためにも、契約書に記載された禁止事項をしっかりと確認し、遵守することが重要です。違約金を支払わないと後日請求される場合がある

まとめ

違約金が発生する主なケースは、契約成立後のキャンセル、短期解約、定期借家契約の中途解約などです。

一方、2年契約で更新しない場合や契約更新後の解約、オーナー都合による退去の場合は違約金が発生しません。

また、重要事項説明書と賃貸借契約書に違約金の記載がない場合も、違約金を支払う必要はありません。

解約時には、解約通知期限の遵守や退去時の立ち合い確認、火災保険の解約手続きなど、必要な手続きを漏れなく行うことが重要です。

そのような際には、記事で紹介した方法を参考にしていただければ幸いです。

スムーズな解約のためには、事前に契約書の内容をよく確認し、管理会社との連絡を密に取りながら、計画的に進めるようにしましょう。![]()

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。