同棲の生活費を折半する方法は?上手に分担する3つの方法を解説

「同棲の生活費は、二人でどう折半すればいい?」 「収入が違うけれど平等に分けて大丈夫?」

同棲を始めると、家賃や光熱費など様々な生活費が発生します。二人で平等に分担したいものの、収入の差や将来の貯金のことを考えると具体的な分担方法に悩む方も多いでしょう。

本記事では、同棲カップルの家賃相場の目安や生活費の具体的な折半方法などを詳しく解説します。

これから同棲を始める方はもちろん、すでに同棲中で家計のやりくりに不安を感じている方にも参考になる内容ですので、ぜひ参考にしてください。

👉スマトリの無料診断(1分)

\エリアや物件選びの相談も可能!/

▶不動産のプロに無料相談する

目次

同棲にかかる平均の生活費

それでは、同棲にどのくらい生活費がかかるのか見ていきましょう。

総務省統計局の「家計調査 家計収支編 世帯人員別(2023年次)」によると、2人以上の勤労者世帯(世帯主60歳未満)の月間消費支出は約245,000円となっています。

これに東京都23区の家賃相場(ワンルーム・1K・1DK)の平均105,000円(※1)を加えると、同棲カップルの生活費は月額約35万円(※2)が目安となります。

次項で月々の生活費の内訳を見ていきましょう。

(※1)参考:「東京23区の家賃相場情報」homes(2025.01.27)

(※2)この金額は年齢や地域によって変動します。

生活費の項目

主な生活費は以下の6項目に分類されます。

総務省統計局のデータと「東京23区の家賃相場情報」を参考に、項目ごとの費用を以下の表にまとめました。

| 項目 | 費用 |

| 住居費(家賃・管理費) (東京都23区のワンルーム・1K・1DKの家賃相場) | 105,000円 |

| 食費 | 72,399円 |

| 水道光熱費 | 21,619円 |

| 家具・家事品 | 11,187円 |

| 被服及び履物 | 7,190円 |

| 保健医療 | 15,641円 |

| 交通・交通費 | 36,472円 |

| 教育費 | 368円 |

| 教養娯楽費 | 26,250円 |

| その他の雑費 | 54,074円 |

| 合計 | 352,000円 |

ただし、これらの費用配分は、自炊の頻度や趣味の過ごし方によって変動する可能性があります。

参考:「東京23区の家賃相場情報」homes(2025.01.27)

同棲カップルの家賃相場の目安

一般的に、二人の手取り収入合計の25~33%が適正な家賃の目安とされています。

例えば、手取り収入の合計が40万円の場合、家賃は10~13万円が適正範囲となります。

ただし、この比率を超えると生活費を圧迫する可能性があるため、慎重に検討することが重要になるでしょう。

特に都市部では家賃が高くなりやすいため、立地や物件の条件を十分に比較検討することをおすすめします。

予算内で無理のない住まいを選ぶことが、安定した生活を送るためのポイントです。

\気になる物件の仲介手数料を判定可能!/

同棲に向けて中古マンション購入を相談する

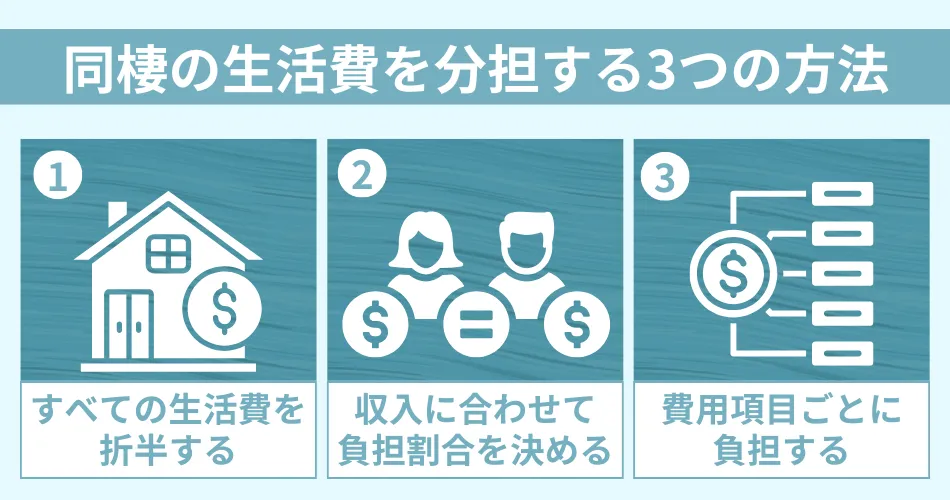

同棲の生活費を分担する3つの方法

生活費の分担方法は、カップルの収入状況や生活スタイルによって最適な選択が変わってきます。一見シンプルに見える折半も、収入差がある場合は不公平感につながることがあるからです。

また、生活費を分担する際の細かな計算や管理が面倒になり、負担を感じて途中でやめてしまうケースも少なくありません。

そこで重要になるのが、二人の状況に合った分担方法を選ぶことです。

以下では、多くのカップルが実践している3つの代表的な生活費の分担方法を紹介します。それぞれの特徴を理解し、二人にとって最適な方法を見つけてください。

すべての生活費を折半する

収入に関係なく、生活費を半分ずつ負担する最もシンプルな方法です。

家賃や光熱費、食費など、全ての支出を二等分するため、計算が簡単で分かりやすいのが特徴です。また、将来的に同棲を解消することになった場合も、清算がスムーズに行えます。

ただし、収入差がある場合は負担感が大きく異なってくる点に注意が必要でしょう。

例えば、手取り30万円と15万円の場合、生活費15万円を折半すると、収入の少ない方は手取りの半分を生活費に充てることになってしまいます。

収入に合わせて負担割合を決める

収入に応じて生活費を分担する方法は、経済的な公平性を重視したアプローチです。

例えば、一方の収入が30万円、もう一方が20万円の場合、収入比は6:4となります。生活費30万円であれば、18万円と12万円という分担になります。

この方法なら、それぞれの収入に見合った負担となるため、両者が無理なく生活を続けられるでしょう。

また、貯金の余裕も生まれやすく、長期的な関係を築く上でも有効な選択肢といえます。収入が変動した際は、その都度割合を見直すことをおすすめします。

費用項目ごとに負担する

生活費の項目を分けて担当を決める方法で、日々の管理がしやすいのが特徴です。

例えば、家賃と通信費は収入の多い方が、食費と光熱費は料理を担当する方が受け持つといった具合です。

細かな金額の計算が不要で、支払いの手間も少なくて済みます。また、お互いの収入を開示する必要がないため、プライバシーを保ちやすいというメリットもあるでしょう。

ただし、担当する項目の総額に大きな差が出ないよう、定期的な確認と調整は必要です。

\エリアや物件選びの相談も可能!/

▶不動産のプロに無料相談する

同棲の生活費をうまく折半するためのコツ

生活費の管理は、同棲生活の基盤となる重要な要素です。

適切な分担方法を見つけて継続的に管理することで、金銭面での不安やトラブルを防げます。

ここでは、多くのカップルが実践している具体的な管理方法と、長く続けられるコツを紹介していきます。

シンプルで効果的な方法を知ることで、あなたのカップルにぴったりの管理方法が見つかるはずです。

生活費の内訳を明確にする

まずは、生活費の内訳を明確にしましょう。

毎月の支出を以下のように分類して管理します。

・固定費:家賃、通信費、保険料

・変動費:光熱費、食費、日用品

・二人の趣味・娯楽費:デート、旅行

・個人支出:衣服、趣味、交際費

固定費には家賃や通信費、変動費には食費や光熱費が含まれ、それぞれの月額を把握しておくことが重要です。

特に変動費は予算を立てて管理することで、無駄な出費を防ぐことができます。

さらに、共通の趣味費用は別枠で設定し、余裕を持った金額にすることで、二人の時間を楽しく過ごせるでしょう。明確な内訳があることで、お金の流れが分かりやすくなり、将来の計画も立てやすくなります。

家計簿をつける

家計簿は金銭管理の基本となるツールです。

近年では、便利な機能が充実している家計簿アプリも多数あるので利用してみましょう。

たとえば、支出を入力するだけで自動的にパートナーと共有できる機能や、レシートを撮影するだけで経費を記録できる機能などがあります。

こうした家計簿アプリを活用することで、継続的に記録を続けやすくなります。記録を積み重ねることで、月々の支出傾向を把握でき、無駄な出費の発見や節約のヒントを得ることができるでしょう。

また、定期的に収支を確認することは、将来の生活設計を考えるうえでも重要な指標となります。負担を感じずに続けられる方法を見つけることが、家計管理を成功させるポイントです。

最後に、ふたり時間を楽しむための動画サブスクは、サービス選び次第で月の支出が大きく変わります。

各社の料金や作品数を比較しながら選びたい方は、こちらの「サブスク・動画配信サービス比較」も参考にしてみてください。

共有の口座や財布で管理する

共有口座を開設し、毎月の生活費を決めた割合で入金する方法が効率的です。

具体的な運用方法を確認しましょう。

1.共有口座を開設(ネット銀行がおすすめ)

2.毎月の生活費を決めた割合で入金

3.固定費は自動引き落とし設定

4.変動費は共有口座のキャッシュカードで支払い

固定費は自動引き落としに設定し、変動費は共有口座のキャッシュカードで支払うことで、支出の管理が一元化できます。

また、予備費として一定額を残しておくことで、突発的な出費にも柔軟に対応できるでしょう。

お互いの収入から一定額を入金する習慣をつけることで、計画的な支出が可能になり、将来の貯金にもつながります。

効率的な管理により、金銭面での無用なストレスを避けられます。

趣味や個人の出費は分ける

個人の趣味や友人との付き合い・衣服代などの個人的な支出は共通の生活費とは別会計にすることが重要です。

個人の支出に制限をかけすぎると不満がたまりやすいため、ある程度の自由度を持たせることが大切です。

それぞれの収入から生活費を差し引いた残りを自由に使える金額とすることで、お互いの趣味や嗜好への支出を気にすることなく、ストレスの少ない生活が送れます。

明確な区分けにより、お互いの経済的な自由度を保ちながら円満な生活を続けることができるでしょう。

お互いのお金の価値観を理解する

定期的な話し合いの機会を設けて、将来の貯金目標や予想外の出費への対応について共有することが大切です。

特に収入が変わったときの調整方法は事前に決めておくことで、金銭面での不安やトラブルが防げます。

お互いの価値観を理解し、尊重し合うことにより長期的な視点での家計管理が可能になります。生活費の使い方や貯金の考え方は人それぞれ異なるため、コミュニケーションを取りながら二人にとって最適な方法を見つけていくようにしましょう。

【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!

\エリアや物件選びの相談も可能!/

▶不動産のプロに無料相談する

・LINE登録後の電話営業は一切ありません

・面倒な個人情報の入力は不要です

・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します

将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。

「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。

\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/

スマトリ公式LINEで無料相談する

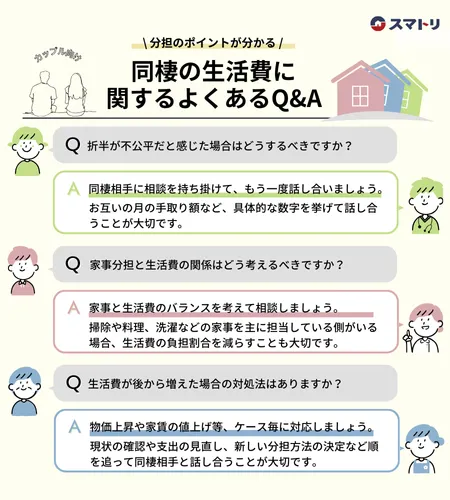

同棲の生活費を折半するカップル向けのQ&A

同棲生活では、生活費の分担方法について様々な疑問や悩みが出てきます。ここでは、多くのカップルが直面する金銭面での課題とその解決方法について、実践的なアドバイスをQ&A形式で紹介します。

折半が不公平だと感じた場合はどうするべきですか?

「収入が違うのに同じ額を払うのは不公平」「自分の貯金が思うようにできない」といった不満は、多くのカップルが直面する課題です。

このような場合は、まず具体的な数字を挙げて話し合うことが大切です。例えば、月の手取りが一方は30万円、もう一方は20万円の場合、生活費30万円を折半すると、収入の少ない方は手取りの75%を生活費に充てることになり、経済的な負担が大きくなります。

このような状況では、収入に応じた分担(この例では3:2)に変更することで、双方の家計に余裕が生まれ、負担感を軽減できます。

不公平感を解消するためにも、柔軟な分担方法を取り入れることが重要です。

家事分担と生活費の関係はどう考えるべきですか?

家事労働にも経済的な価値があります。

掃除、料理、洗濯など、日常的な家事を主に担当している側がいる場合、その貢献を金銭的な価値として認識することが大切です。

例えば、家事を多く担当する側の生活費負担を軽くするなど、家事労働と生活費のバランスを考慮した分担方法を取り入れることがポイントです。

こうした工夫により、双方が公平だと感じられる環境を作りやすくなります。

生活費が後から増えた場合の対処法はありますか?

物価上昇や引っ越しなどで生活費が増加した場合は、以下の3ステップで対応しましょう。

1.現状の確認:増加した金額と原因を具体的に把握

2.支出の見直し:節約できる項目の洗い出し

3.新しい分担方法の決定:増額分の負担割合を決定

また、このような事態に備えて生活費とは別に「予備費」として月々の支出の10%程度を積み立てておくことをおすすめします。急な出費にも慌てずに対応できます。

同棲する際は生活費のルールを2人で話し合おう

同棲生活で最も大切なのは、お金のルールをしっかり作ることです。

二人の収入状況や生活スタイルに合った分担方法を選ぶことで、快適な生活が実現します。単純な折半に限らず、収入比での分担や項目別の分担など、さまざまな方法があります。

大切なのは、お互いが納得できる方法を選ぶこと。そのためには、現在の収入状況だけでなく、将来の目標についても話し合うことが重要です。

また、共有口座の活用や家計簿による管理はお金の流れを明確にし、無駄な支出を抑えるのに役立ちます。これにより、計画的な貯金も可能になります。

定期的に話し合いの機会を設け、状況に応じてルールを見直すことも忘れないようにしましょう。

同棲は、将来の結婚生活をイメージする良い機会です。この時期に適切な金銭管理の習慣を身につけることで、より安定した関係を築けるようになります。

お互いを思いやり、コミュニケーションを大切にしながら二人に合った生活費の管理方法を見つけていきましょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。