耐震等級とは?地震に強い住宅を建てる4つのメリットを解説

「耐震等級って何だろう?」「地震が発生しても安心して住める家の条件が気になる」など耐震性の高い家について詳しく知りたい人も多いと思います。

耐震等級とは、地震に対する建物の耐震性能を表す指標です。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度において定められた基準の一つで、建物の耐震性に応じて3つのレベルに分けられています。

今回の記事では、耐震等級のレベルを決定する要素や3つの区分について詳しく解説します。

耐震等級の高い住宅のメリットとデメリットについても説明しますので、耐震性の高い住宅について興味のある人はぜひ最後までお読みください。

目次

耐震等級とは地震に対する建物の耐震性を表す指標

耐震等級は、地震の揺れに対する建物の強度を示す指針として定められた基準です。1から3までの3段階のレベルに分かれており、建物の耐震性能の強さを表しています。

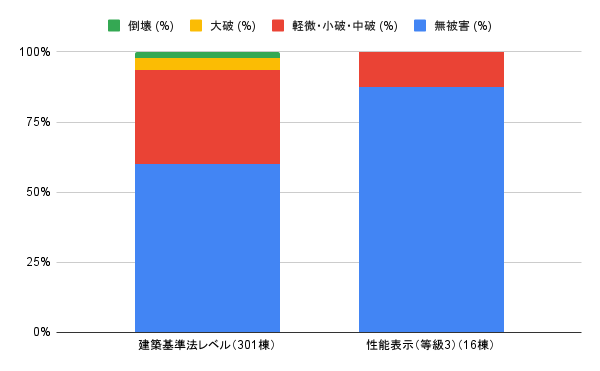

国土交通省が公表している資料によると、熊本地震における性能評価取得住宅(木造)の被害状況は以下のように示されています。

※国土交通省のデータを基に弊社が作成

建築基準法レベル

・無被害:60.1%

・軽微、小破、中破:33.6%

・大破:4%

・倒壊:2.3%

性能表示(等級3)

・無被害:87.5%

軽微、小破:12.5%

建築基準法では、新築のすべての住宅が耐震等級1の条件を満たすことが義務付けられています。耐震等級1は、震度6から7の地震にも1度以上耐える耐震性を備えているため、最低限の耐震性能を有する基準が定められています。

新築・中古戸建、マンション等の建物の種類や築年数、購入を検討している地域の特性によって建物の耐久性や耐震性は異なるので、建物ごとに耐震等級を定める必要があります。ここでは、耐震等級を調べ方や特徴、等級を決める3つの要素を詳しく解説していきます。

参考:耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり(国土交通省)

耐震等級の調べ方

耐震等級は、住宅の新築時に作成される住宅性能評価書を確認することで調べることができます。

住宅の性能について10の分野で等級や数値を表すもので、そのうちの一つに耐震等級の内容が含まれます。

新築戸建て住宅を建築する場合は、住宅の建築が完成した後に住宅性能評価書を取得することが可能です。住宅の性能を設計段階と施工・完成時に評価した後、建築主が評価機関に必要書類を提出する必要があります。

新築の注文住宅は、建築基準法の制度を遵守した上で、家を建てる人が希望する耐震等級の設計を依頼することができます。

中古戸建住宅の耐震等級を調べる際は、不動産業者やハウスメーカーに問い合わせをして住宅性能評価書を確認してもらうことで、住宅の耐震等級が分かります。住宅の建設時や売買時に住宅性能評価書を取得することは義務ではないため、住宅によっては住宅性能評価書がない場合もあります。耐震等級が分からない住宅の調査を依頼する場合は、専門機関に調査費用を出して耐震診断を行いましょう。

※住宅性能評価書…国土交通大臣に登録した第三者機関が住宅の性能を公正な立場から評価して結果を示す書面のこと。

耐震等級と耐震基準の違い

耐震基準と耐震等級の違いは、異なる法規によって定められている点です。

耐震基準は、建物内の人命を守ることが目的であり、建築基準法に基づいています。耐震等級は、建物内の人命に加えて住宅を守ることが目的であり、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいています。耐震基準と耐震等級は目的が異なる基準のため連動性がありません。

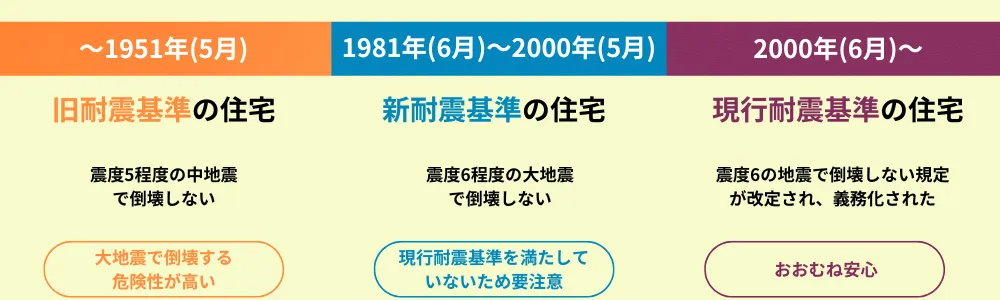

耐震基準は、1950年に建築基準法で定められた旧耐震基準と1981年に定められた新耐震基準があります。さらに、2000年には木造住宅の耐震性向上を目的とした耐震基準が設けられたため、住宅の建設された時期によって適用された耐震基準が異なります。耐震基準の変遷を表した図は以下の通りです。

旧耐震基準では震度5程度の中地震で倒壊・崩壊しない基準で定められましたが、新耐震基準では震度5程度の中地震で軽微なひび割れ程度にとどまること等、大地震を考慮した基準になりました。現行の耐震基準では、建物の構造種別や規模別にルートに分けて計算するなど、細かな構造計算が求められています。

一方で、耐震等級は地震に対する建物の倒壊や損傷を防ぐ耐震性能の高さをレベルごとに分けた基準です。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の評価項目の一つであり、地震に対する建物の耐震性を表しています。

建物を建築する上での最低限のルールが設けられている耐震基準と住宅の性能をレベルごとに正しく表示する耐震等級の違いを理解しておきましょう。

参考:建築関係法の概要(国土交通省)

参考:住宅の品質確保の促進等に関する法律(国土交通省)

耐震等級を決める要素

住宅の耐震等級を決める要素は、家全体の耐震性がどの程度あるかを調査する項目で構成されています。

主に壁や床、基礎構造を確認することで耐震等級を判断します。他には、建物全体の重さ等も等級を決める要素として影響します。ここでは、壁や床、基礎構造の要素について解説していきます。

住宅を支える壁の性能は、地震に対する建物の耐震性を大きく左右する要素の一つです。

地震や風などの水平力に抵抗する能力を持つ壁のことを耐力壁といいます。耐震等級を決める上では、耐力壁が多いことや効果的な位置に配置されていることが重要です。

壁や柱と繋がっている床の耐力は建物全体の耐震性に影響を与えます。住宅の外観や間取りによっても地震の揺れに対する強さは変わるので、床の強度を表す床倍率の高さや天井などを含む水平構面等も詳細まで調査されます。

住宅の基礎とは、建物を支える土台の部分のことで、住宅の耐久性を左右する重要な部分です。

基礎にはさまざまな種類がありますが、住宅に用いられることが多いのは布基礎とベタ基礎です。基礎によってコスト面や耐震性、耐久性等が異なるので、耐震等級を決める上でも基礎の構造を確認する必要があります。

建物の重さや地盤も建物の耐震性に影響を与えます。住居のある地域や築年数によっても必要になる耐震等級は異なるので、事前に不動産業者やハウスメーカーに希望する条件を伝えておきましょう。

耐震等級の3つの区分

建物の耐震性を表す耐震等級は、2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律によって定められました。現在の日本の住宅を評価する上で広く用いられており、耐震性能は等級1から等級3までの3段階に分けて評価されます。等級1は建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準で、等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の強さが必要と定義されています。耐震等級1から等級3までの区分は以下の図の通りです。

住宅の購入を検討している地域や希望する条件によっても求められる耐震等級は異なるので、それぞれの等級の特徴や基準を知ることは重要です。ここでは、耐震等級の区分ごとの違いを含めて詳しく解説していきます。

耐震等級1

耐震等級1は、2000年(平成12年)6月1日以降に建築確認申請が行われた建物に適用されている基準です。現在の新築住宅は、建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす耐震等級1の基準を満たす必要があります。建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準は、数百年に一度程度の地震(震度6強~7程度)に対しても倒壊・崩壊しない耐震性です。

建築基準法を満たす基準としては、住宅が倒壊・崩壊を防ぐ耐震性が規定されています。一部の損傷等が起こる事態に備えて、損傷後の補修や大規模な建て替えが必要になるケースも想定しておく必要があります。

耐震等級1で建てられる主な建物には、一般的な戸建て住宅やマンションが挙げられます。デザイナーズマンションや2階が吹き抜けの戸建住宅等、建設する住宅の特徴によって最低限必要な耐震等級は変わることを覚えておきましょう。

耐震等級2

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の地震に対する耐震性を備えていることが求められます。

新耐震基準よりも耐震性が高く、震度6~7の地震にも耐えられる耐震性能を有している必要があります。具体的には、数百年に一度程度の大地震が起きても補修することで住み続けるが可能なレベルです。

長期にわたって安全で快適に住み続けられることを目的とした長期優良住宅は、耐震等級2以上であることが認定の条件の一つとされています。また、災害時に人が集まる病院や学校等の避難場所に指定されている建物についても耐震等級2以上が必要です。

耐震等級の高さが建物の耐久性や耐震性を表す基準として用いられていますが、2016年に発生した熊本地震では、耐震等級2の基準を満たす建物も大きな被害を受けました。建築基準法で2000年に定められた基準の1.25倍の耐震性能がある耐震等級2の建物であっても被害を受ける可能性があります。地盤の緩みなどの地域の特性も考えられますが、木造住宅であれば耐震等級3に引き上げることを検討するなど、過去に起こった事例からも必要な耐震等級の基準を判断しましょう。

参考:「2000年基準」も3~4割大被害、筋かい破断など多発(日本経済新聞)

耐震等級3

耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震に対する耐震性を備えていることが求められます。

住宅性能表示制度で定められた耐震性の中で最も高い等級で、大地震が起きても倒壊や崩壊の可能性が低いため、安全かつ安心に住み続けられる耐震性能があります。災害復興の際に拠点となる消防署や警察署などの建物は耐震等級3の水準が求められています。

2016年に発生した熊本地震では、耐震等級3の基準を満たす木造住宅は大部分が無被害でした。

建築基準法レベルで建築された木造住宅と比較しても被害件数は少なく、倒壊率の差を生んだのは壁量が確保されていたからと考えられています。耐震等級の違いが建物の耐震性に影響を及ぼすことを表すデータの詳細は、国土交通省が公表している「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイントをご確認ください。

耐震等級が高い建物であっても、大地震の発生時は倒壊や損壊のリスクがゼロになることはありません。耐震等級3の建物は震度6~7の地震が起こった後も、補修することで住み続けられることが条件とされています。日本で起こる地震の頻度の高さや震度の強さを想定した上で、これから新築住宅を検討している人は耐震等級3の住宅を選択することも視野に入れておきましょう。

耐震等級が高い住宅を建てる4つのメリット

耐震等級が高いことで得られるメリットは、住宅の安全性を確保すること以外にもたくさんあります。地震が発生した際の建物の損害が少ないことから保険料が安くなることやローンの控除が受けられるなど、住宅の建築費用を抑えることもできます。ここでは、耐震等級が高い住宅の4つのメリットについて詳しく解説していきます。

住宅の倒壊や崩壊などを妨げられる

耐震等級が高い住宅は、一般的な住宅よりも倒壊や損傷などを防げる可能性が高いです。

建物の耐震性能の高さを表す耐震等級は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の項目に含まれています。地震に対しての建物の耐震性の強さを建築基準法レベル以上の基準で定めているため、一般的な住宅よりも耐震性能が高いといえます。

耐震等級1は、数十年に一度程度発生する地震に対して損傷を生じない耐震性があります。また、数百年に一度程度の地震に対しては倒壊・崩壊等しない程度の耐震性能を必要とします。耐震等級2は1.25倍、耐震等級3は1.5倍の耐震性能を持つことが定められています。

耐震等級が高い建物であっても、築年数や建物構造等の条件によって耐震性の強さは異なります。新耐震基準を満たしており、耐震等級1以上の建物であっても災害時の備えをしておくことは重要です。

地震保険料の割引制度が利用できる

耐震等級の高さに応じて地震保険料の割引を受けることが可能です。

地震保険の割引制度は一定以上の耐震性能を持つ建物に適用されるもので、住宅性能表示制度に定められた耐震等級を有している場合は、保険料の耐震等級割引が利用できます。各等級の割引率は以下の通りです。

地震保険料の割引率

・耐震等級1 10%

・耐震等級2 30%

・耐震等級3 50%

2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物の場合は、耐震等級1以上の取得が必須のため、保険料の10%以上の割引を受けることが可能です。一方で、1981年6月1日に適用された新耐震基準を満たしていても、耐震等級が定められていない場合は耐震診断を受けて事前に耐震等級を取得する必要があります。

実際に耐震等級割引を受ける際は、耐震等級を証明できる書類等の提出が必要になります。詳細に関しては、ご利用中の各損害保険会社や代理店にお問い合わせください。

住宅ローンを低金利で借り入れできる

耐震等級が高い住宅は、住宅ローンを低金利で利用できる場合があります。

一般的な住宅よりも耐震性能が高いことを証明する耐震等級を取得することで、住宅ローンの金利優遇制度が利用できます。質の高い住宅を取得する際に利用できるフラット35Sは、技術基準によって異なるプランを提供しています。

・耐震等級3の新築住宅が対象の金利Aプラン…当初5年間の金利が0.5%引き下げ

・耐震等級2の中古住宅が対象の金利Aプラン…当初5年間の金利が0.5%引き下げ

・耐震等級2の新築住宅が対象の金利Bプラン…当初5年間の金利が0.25%引き下げ

耐震等級や新築・中古等の住宅の条件によって引き下げられる金利の幅が異なります。耐震等級の高い住宅は、耐震性や耐久性があることから長期間安心して住めるメリットがあり、金利の優遇も受けやすいのが特徴です。フラット35Sには予算が定められているため、予算金額に達する前に利用する必要があることを覚えておきましょう。

売却時に高く売れる可能性が上がる

耐震等級が高い住宅は、優良住宅として資産価値が上がります。

耐震等級を取得するための費用は等級が上がるごとに高くなる傾向にありますが、耐震等級を高くすることは地震に強い住宅を建設するだけでなく、住宅の価値を上げるメリットがあります。

資産価値が高く評価されることは、住宅の売却時の価格を上げることにも繋がるので、将来的に家を引っ越す予定のある方や売却を想定している方にもおすすめです。耐震等級を高くするために必要な費用と資産価値を高くすることのメリットを考えておくことも大切です。

耐震等級が高い住宅は、長期間にわたって住む人にとって安心が得られるだけでなく、買い手の目線から見ても価値の高い住宅といえるでしょう。

耐震等級が高い住宅を建てる3つのデメリット

耐震等級が高い住宅のデメリットは、建設コストや費用が高くなることです。また、希望する条件によっては住宅の間取りに制限がかかることもあります。ここでは、耐震等級を高くするうえでのデメリットを解説します。

建築コストが高くなる

新築住宅を建設する場合は、構造設計の段階から耐震等級を定める必要があり、人件費や材料費が高くなる傾向にあります。

また、耐震等級のレベルによって建築費用は異なります。

耐震等級1の場合は、建築基準法レベルで住宅が建設されるため建築の際に追加費用がかかることはありません。住宅の耐久性や耐震性を高めるために耐震等級を上げると、耐力壁や制震部材などの使用量が多くなることで材料費が高くなります。また、耐震等級3の住宅を建設する場合は、一般的な住宅よりも接合金物を増やすことや耐力壁をバランスよく配置することが求められるため、建設にかかる期間も長くなる可能性があります。

実際に住宅の購入を検討している方は、建築にかかる費用や期間をあらかじめ確認しておくことが大切です。土地の地盤や立地、周辺環境などを考慮した上で住宅に必要な耐震等級を判断しましょう。新築・中古等住宅の条件によっても建築コストは異なるので、事前に工務店やハウスメーカーに問い合わせしておくことをおすすめします。

間取りの制限が発生する

耐震等級の高い住宅を建設する際、家の間取りに制限が生じることがあります。

住宅の耐震等級を高くするためには、耐力壁や柱等を適切に配置することが求められます。決められた位置に建材を配置する必要があるため、家の間取りに制限が生じます。例えば、LDKなどの広い空間に耐力壁を配置しなければならないこと等です。

耐震等級が高い住宅で、自由な間取りやデザインで設計するデザイナーズ住宅や希望する間取りがある方は、事前にハウスメーカーや建築会社に条件を伝えた上で住宅の間取りや耐震等級を定めることをおすすめします。

耐震等級の取得費用がかかる

耐震等級を取得するためには、認定機関による審査のための費用がかかります。

住宅性能表示制度を利用する場合は、評価を行う専門家が第三者の目線から設計・施工が行われているかを調査します。新築住宅は、建築中の家の状況から完成後までを確認することもあります。住宅性の評価機関によってかかる費用は異なりますが、約10万円~40万円で依頼することが可能です。

中古住宅で、住宅性能評価書に耐震等級が表示されている場合は改めて取得のためにかかる費用はありません。住宅性能評価書がない場合や耐震等級が定められていない場合は、耐震診断によって耐震等級を取得する必要があります。

耐震診断にかかる費用は、住宅の建物構造や床面積等で計算されます。既存の建築物や旧耐震基準で設計された建物を現在の建物基準で耐震性能を調査することも可能です。耐震診断により、建物の耐震性を調べると同時に耐震等級を上げるための条件を発見することにも繋がります。

地震大国の日本で今後より注目される耐震等級

耐震等級の求められる基準は、地震の発生率が高い日本では今後高い水準になることが予想されます。

2025年4月には、長期優良住宅の耐震性の基準が耐震等級2以上から耐震等級3に引き上げられる等、耐震性能の高い住宅を建設することが重要視されています。

2024年1月1日に発生した能登半島地震では最大震度7を観測しており、1981年6月1日以降の基準で建てられた新耐震基準を満たす家屋が多く倒壊しました。2000年6月1日以降に新築された住宅は現在の耐震基準をクリアしています。建築基準法の最低限の耐震性能である耐震等級1の建物であっても、大地震が起これば損害が発生し得ることも視野に入れておきましょう。

新耐震基準の住宅の多くが倒壊したことから、耐震等級が定められる前に建設された住宅の耐震基準を見直す必要があります。2000年以降に新築された建物であっても、年月の経過とともに老朽化していくため、現在の耐震等級の基準が法改正される可能性はあります。今後大地震が起こることを想定した上で、必要な耐震等級を満たす住宅で暮らすことが重要です。

参考:令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会(国土技術政策総合研究所)

最後に

耐震等級が高いことで得られるメリットは多く、将来的な不安の解消にも繋がります。

新築住宅に必要とされている最低限の耐震性能は耐震等級1ですが、地域性や地盤等を考慮した上で等級が高い住宅に住むことも選択肢の一つです。

旧耐震基準や新耐震基準などの建築基準法に定められた規定から耐震等級の基準を満たす住宅を建設することが必須になり、建物を建築する条件は厳しくなっています。現在のお住まいや購入を検討している建物の耐久性や耐震性を確認できる耐震等級を確認した上で、今後の暮らし方を定めましょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。