スキップフロアやめたほうがいい?デメリット5選と解消方法を解説

「スキップフロアはやめたほうがいいって本当?」「見た目はおしゃれだけど、住みにくくないの?」

こうした疑問や不安を持って検索されている方は少なくありません。

実際、スキップフロアは空間に立体感を出せる一方で、冷暖房効率や音の問題、生活動線の不便さなど、住んでから気づくデメリットもある間取りです。

本記事では、スキップフロアがやめたほうがいいといわれる理由を具体的に解説しつつ、後悔しないための対策や実例、Q&Aも紹介します。

家づくりの参考として、メリットと注意点を冷静に比較したい方におすすめの内容です。

【この記事を読んで分かること】

・スキップフロアのデメリットとメリットが見つかる

・スキップフロアと平屋や2階建て住宅との違いが分かる

・スキップフロアの施工事例から活用例をイメージできる

目次

スキップフロアとは

スキップフロアとは、同じ階の中で床の高さをずらし、いくつかのフロア(空間)を段差でつなぐ構造のことを指します。

たとえばリビングのすぐ隣に、数段階段を上がった書斎や子ども部屋がある。そんな立体的なレイアウトが、スキップフロアの代表的な形です。

この構造では、部屋と部屋のあいだに明確な壁を設けず、段差によって空間の役割を緩やかに分けるのが特徴。視線が抜けやすく、広がりを感じやすいため、限られた敷地でも開放感のある家づくりができます。

平屋や一般的な2階建てとの違いは、「階」と「階のあいだ」にある中間層の存在です。平屋はワンフロア、2階建ては上下の階で構成されていますが、スキップフロアでは“1.5階”や“2.5階”のような中間的なフロアを設けることで、多層的で個性的な住まいになります。

「空間を区切るけれど閉じない」。それが、スキップフロア最大の魅力です。

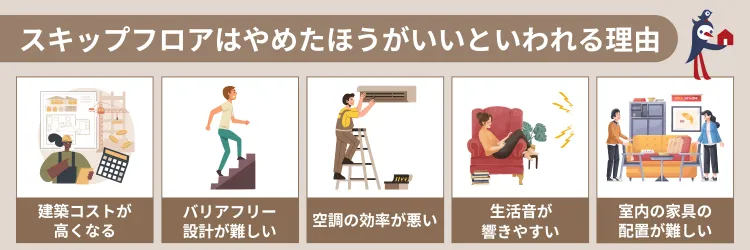

スキップフロアはやめたほうがいいと言われる理由

スキップフロアは空間を立体的に使えるおしゃれな設計ですが、導入には注意すべき点もあります。実際に住んでみてから「想像と違った」と後悔するケースも少なくありません。この章では、スキップフロアが“やめたほうがいい”といわれる代表的な理由をご紹介します。

建築コストが高くなる

スキップフロアは、床の高さを変える設計のため、通常の平屋や2階建てに比べて構造が複雑になります。

段差ごとに異なる高さで床を支える必要があり、基礎工事や構造補強の工程が増えるため、施工費用が上がりやすいのです。

また、設計段階でも精密なプランニングが必要となり、設計料が高くなるケースも考えられるでしょう。

住宅全体の施工期間が長引くことで、仮住まいや工期にかかるコストも増える可能性があります。予算に余裕がない場合には、慎重に検討すべきポイントです。

バリアフリー設計が難しい

段差が多いスキップフロアは、誰にでも優しい“ユニバーサルデザイン”とは言いづらい間取りです。

小さな子どもがつまずいたり、高齢者の移動に負担がかかったりするため、家族のライフステージによっては危険を伴うこともあります。

特に介護や将来の住み替えを見据えた家づくりを考える方にとっては、バリアフリー対応が難しい点は大きなネックとなります。

スロープや昇降機の導入などでカバーする選択肢もありますが、それにも追加費用が必要です。

スキップフロアを検討する際は、バリアフリー設備の導入や空間の設計を事前に行いましょう。

空調の効率が悪い

スキップフロアでは上下階の空間がつながっているため、エアコンの冷暖房効率が低くなりがちです。

夏場は冷気が下にたまりにくく、冬は暖かい空気が上部に逃げてしまう構造になっており、室温のムラが生まれやすくなります。

複数の空間を一定温度に保とうとすると、エアコンの稼働時間が長くなり、電気代がかさむこともあるでしょう。

床暖房や高断熱・高気密な住宅性能とセットで導入しないと、住み心地に大きく影響します。

生活音が響きやすい

壁や扉で区切られないオープンな構造は、音が家中に伝わりやすいという特徴を持っています。

たとえば、リビングでの会話やテレビの音が、すぐ隣の中2階にいる人の耳にダイレクトに届いてしまうことも考えられるでしょう。

上下にずれた空間が視覚的に分かれていても、音の面では“ワンフロア”と同様に考える必要があります。

特に在宅ワークや勉強など、集中力が求められる空間との両立には、防音対策や間取りの工夫が欠かせません。

家具の配置が難しい

スキップフロアでは、空間が斜めや段差で構成されているため、壁面の使い方に制限が生まれます。

家具を設置したくても壁が斜めだったり、天井高が低かったりして、大型の収納やソファを思うように配置できないこともあるでしょう。

また、段差の多い床面では、ロボット掃除機が使いにくいといった日常の不便も出てきます。

見た目のおしゃれさを優先しすぎると、家具選びや生活動線に苦労することになるかもしれません。

スキップフロアのメリット

スキップフロアは、デザイン性だけでなく機能面でも多くの魅力を備えています。

空間を立体的に使うことで、同じ床面積でも実際以上の広がりや利便性を感じられる点が特徴です。

ここでは、住まいの快適さや暮らしやすさに直結するスキップフロアの主な利点をご紹介します。

居住スペースを最大限に活かせる

スキップフロアの最大の特徴は、床の高さをずらすことで空間を分け、居住面積を視覚的・機能的に広く感じさせる点にあります。

上下の空間を有効活用できるため、同じ延床面積でも多彩な用途の部屋を確保しやすくなります。

さらに、壁や廊下を減らすことで無駄を省き、住まいの動線もスムーズに。

家族のライフスタイルに合わせた自由な空間づくりが実現できる点はスキップフロアを導入するメリットです。

風通しや日当たりが良い

段差によって部屋同士の位置に高低差が生まれるため、窓の配置に自由度が高まり、採光や通風に優れた設計が実現しやすくなります。

上層の窓から光を取り入れ、下層にまで自然光を届けることで、家の奥まで明るい印象に。

さらに、空間が縦に広がることで空気の流れも生まれやすくなり、風通しの良さにもつながります。

季節を問わず快適な空気環境を保ちやすい構造です。

収納スペースを増やせる

スキップフロアの段差部分は、床下や階段下といったデッドスペースになりがちな箇所を収納に転用できる利点があります。

中2階の下に大型の収納庫を設けたり、階段の側面を活用して棚を作ったりと、住まいのあらゆる場所を有効に使うことが可能です。

収納量を増やしても生活空間を圧迫せず、見た目もすっきりした状態を保ちやすくなります。

整理整頓しやすい住まいづくりに役立つ構造です。

スキップフロアのデメリットを解消する方法

スキップフロアには確かにデメリットも存在しますが、設計段階で工夫を施すことで快適な住環境を実現することは可能です。

段差や空間のつながりによる問題も、対策を講じることで日常生活に支障をきたさない住まいに変えられます。

ここでは、よくある課題を解消するための具体的な方法を3つの観点からご紹介します。

生活シーンに応じた空間設計を行う

段差の多さが日常生活に負担を与えることがあります。

そのため、生活動線と使用頻度を踏まえた空間設計が必要です。

たとえば、LDKなど家族の集まる場所は同一フロアにまとめておくと、移動もスムーズになります。

趣味部屋や在宅ワークのスペースは、少し離れた中間階に配置すれば、集中力を保ちやすい構成に。空間の用途を明確に分けつつ、生活スタイルに沿った導線づくりがポイントです。

床暖房や床下エアコンを検討する

スキップフロアは空気の流れが複雑になりやすく、冷暖房効率が低下しがちです。

そこで有効なのが、床暖房や床下エアコンの導入。足元からじんわり温める床暖房なら、上昇しがちな暖気を効率よく循環させられます。

床下エアコンも、全体を一定温度で保ちやすく、快適性を維持しやすい手段です。

断熱性や気密性も強化しておくと、さらに効果的に室内環境を整えられるでしょう。

吸音素材や間仕切りで音を制御する

音が抜けやすい構造は、スキップフロアの弱点ともいえます。

ただし、素材選びやちょっとした仕切りで対処は可能です。たとえば、天井や壁に吸音パネルを使ったり、床に厚手のラグを敷いたりすることで反響音を軽減できます。

間仕切りやカーテンを設ければ、視線とともに音の抜けもコントロールしやすくなります。

オープンな設計の魅力を保ちつつ、生活音のストレスを抑える工夫が大切です。

スキップフロアの施工事例

実際にスキップフロアを取り入れた住まいは、機能性と個性が共存した魅力的な空間が広がっています。

段差を活かした空間設計は、生活スタイルや家族構成に合わせて自由にアレンジが可能です。

ここでは、スキップフロアを上手に活用している3つの施工事例をご紹介します。

ソファでくつろぐ専用スペースがある家

リビング横に数段下がった、くつろぎ専用スペースを設けた住まいでは、床を低くすることで落ち着いた雰囲気が演出されています。

空間をあえて囲い込むように設計することで、家族が自然と集まりやすい場所になるでしょう。

ソファやローテーブルを配置すれば、休憩所として利用したり読書を楽しんだりするのにぴったりの場所に早変わり。

高さの違いが空間のアクセントにもなり、住まい全体にメリハリを与えてくれます。

ワークスペースがある家

リビングの一角を数段上げ、中2階のような位置にワークスペースを設けた事例もあります。

家族と近い距離にいながら自分の作業に集中できるこのレイアウトは、在宅勤務や勉強スペースに最適です。

視線の高さがずれることで、わずかな距離でも別の空間として成立し、オンオフの切り替えがしやすくなります。

生活音が気になる場合は、吸音パネルや間仕切りで音環境を整える工夫も効果的です。

使用目的ごとにスペースがある家

玄関からキッチン、中2階のリビング、さらに上のスペースへと、段差ごとに用途の異なる空間を配置した事例では、家全体がひとつの立体的な動線でつながっています。

それぞれのスペースが緩やかに区切られているため、プライベートと共有のバランスがとりやすく、家族の生活リズムにもフィット。

小上がり下に収納を設けるなど、使い勝手と機能性の両立も図られている点が特徴です。

スキップフロアに関するQ&A

スキップフロアは特徴的な構造だけに、初めて聞いた方からは「固定資産税が高くなる?」「階数の数え方はどうなるの?」など、さまざまな疑問が寄せられます。

ここでは、よくある3つの質問を取り上げ、それぞれ分かりやすく解説します。住まいづくりの参考にしてみてください。

スキップフロアのある家は固定資産税が高くなりますか?

スキップフロアによって床面積が増えると、その分だけ固定資産税の評価額も上がる可能性があります。

ただし、天井高が1.4m以下の空間は床面積に含まれないため、課税対象外となります。

収納やロフトとして利用する中間層であれば、この条件を満たす設計も可能です。

課税対象となるかどうかは自治体の判断による部分もあり、設計段階から注意しておくことが重要。スキップフロアを検討している方は、専門家に相談することをおすすめします。

スキップフロアとメゾネットの違いはありますか?

スキップフロアとメゾネットは、どちらも階層がある住まいという点では似ていますが、その構造や使い方には明確な違いがあります。

スキップフロアは1つのフロア内に段差を設けて空間を分ける設計で、視線がつながったまま複数の空間を生み出すことが特徴。

一方メゾネットは、明確に1階と2階が分かれた構造で、室内に階段がある2層式住戸のことを指します。

スキップフロアは注文住宅が多いですが、メゾネットタイプはマンションが多くを占めるのが特徴です。

スキップフロアは何階建ての住宅でも採用できますか?

スキップフロアの採用は、必ずしも階数に制限されるわけではありません。

平屋住宅でも段差を利用して中間層を設ければ、立体的な空間構成が可能です。

もちろん2階建てや3階建てでも取り入れることができますが、階数が増えるほど構造が複雑になるため、設計段階での調整が重要になります。

建築基準法との兼ね合いや、構造上の強度バランスも検討しながら設計を進める必要があります。

【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!

・LINE登録後の電話営業は一切ありません

・面倒な個人情報の入力は不要です

・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します

将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。

「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。

\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/

スマトリ公式LINEで無料相談する

まとめ

スキップフロアは空間を立体的に活用できる魅力的な間取りですが、実際の暮らしでは冷暖房効率の低下や音の問題、将来的なバリアフリー性など、見落とされがちな注意点もあります。

おしゃれを優先して選んだものの、住んでから後悔するケースも少なくありません。

ただし、デメリットを理解した上で設計に工夫を加えれば、スキップフロアの良さを活かしながら快適な住まいを実現することも可能です。

間取りの選択は、暮らしやすさやライフスタイルとの相性が大切です。後悔のない家づくりをするためにも、スキップフロアのメリットとデメリットをしっかり見極めたうえで検討してみてください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。