不動産売却でよくあるトラブルと対策!相談窓口5選を解説

「不動産を売る手続きは、どうしてこんなに複雑なんだろう…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

不動産売却は、多くの人にとって人生で数回あるかないかの大きな取引です。

だからこそ、「知らなかった」「確認していなかった」ことが、あとになって思わぬトラブルへとつながることも少なくありません。

東京都の住宅政策本部が公表している「最近の不動産相談事例」では、不動産の売却時に発生したトラブルの事例が紹介されています。

実際に不動産売却を検討している方は、上記のようなトラブルに巻き込まれないように取引を進めることが大切です。

この記事では、不動産売却で起こりがちなトラブルの種類や原因をはじめ、未然に防ぐための対策や、困ったときに頼れる相談窓口までをわかりやすく解説します。

これから売却を検討している方も、すでに売却を進めている方も、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

契約時に発生するトラブル

不動産売却では、契約段階での認識の違いや確認不足が原因でトラブルになるケースが多く見られます。ここでは、売却時によくある契約トラブルについて解説します。

媒介契約の内容に関するトラブル

・一般媒介契約:複数の会社に同時に依頼でき、自分で買主を見つけても構いません。

・専任媒介契約:1社にしか依頼できませんが、自分で買主を見つけることは可能です。

・専属専任媒介契約:1社にしか依頼できず、自分で買主を見つけることもできません。

不動産会社に売却を依頼する際には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」のいずれかの媒介契約を結ぶ必要があります。しかし、これらの契約内容や違いを正しく理解しないまま契約してしまうと、売却活動の自由度や情報公開の範囲に制限が生じ、思わぬ不利益につながることがあります。

たとえば、複数の会社に依頼できると思っていたのに、実際には専属専任媒介契約を結んでいたため、他社への依頼や自分での買主探しが禁止されていた、というケースがあります。このような誤解があると、「思ったより売却が進まない」「選択肢が狭まった」といった不満につながりやすくなります。

媒介契約は売却成功への第一歩。内容をしっかり理解したうえで、自分の希望に合った契約を選ぶことが大切です。

囲い込みによって売却機会を逃すトラブル

「囲い込み」とは、売却を依頼された不動産会社が、自社の利益を優先して他社からの買主の紹介を断る行為です。

これにより、売却機会が減少し、希望通りの価格で売却できなかったり、売却期間が長引いたりするというトラブルが発生します。

たとえば、他社から「この物件を購入希望の方がいます」と連絡があったにもかかわらず、媒介契約を結んだ不動産会社が「商談中」と偽って紹介を拒否することで、せっかくの買主を逃してしまうことがあります。

その結果、「価格を下げるよう求められた」「買い手が見つからないまま時間だけが過ぎた」という不利益を被るケースも少なくありません。

囲い込みを防ぐためには、不動産会社とのやり取りをこまめに確認し、販売状況や内覧数などの進捗を定期的に報告してもらうことが有効です。

契約不適合責任の認識不足によるトラブル

「契約不適合責任」は、2020年の民法改正で導入された制度で、売主が提供する物件が契約内容に適合していない場合、買主が損害賠償や契約解除を求められる制度です。しかし、この責任についての理解が不十分なまま売却すると、後から重大なトラブルに発展するリスクがあります。

たとえば、「雨漏りを過去に修理したが、完全には直っていなかった」ことを説明しなかった場合、引き渡し後に雨漏りが再発し、「事前に説明がなかった」として損害賠償を請求されるといったケースが該当します。

売主が「知らなかったから大丈夫」と思っていても、実際には責任を問われることがあります。物件の状態に不安がある場合は、事前に調査を行い、瑕疵や不具合がある場合は必ず書面で告知しておくことが、トラブル回避につながります。

金銭面で引き起こされるトラブル

不動産売却では、契約や手続きだけでなく「お金」に関するトラブルも多く発生します。仲介手数料や売却価格、代金の受け取りなど、金額に関わる問題は特に慎重に対応する必要があります。

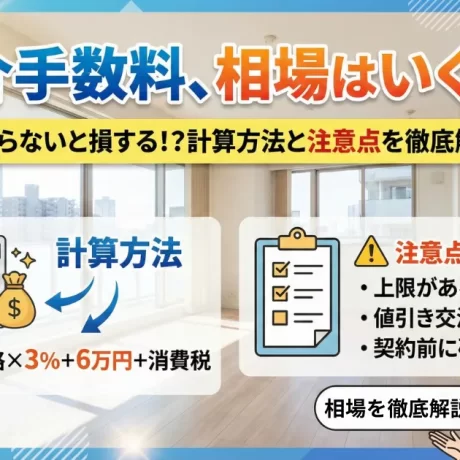

仲介手数料や広告費をめぐる請求トラブル

売却活動の終了後に、「聞いていなかった費用が請求された」「仲介手数料が高すぎるのでは?」といったトラブルが起きることがあります。

仲介手数料は宅建業法で上限が決まっていますが、中には上限ギリギリの金額を当然のように請求してくる業者も中にはいるのが現状です。

また、売主の同意なく広告費などの追加費用を請求されるケースもあり、トラブルのもとになります。

査定価格と実際の売却価格の差によるトラブル

不動産会社から高額査定を提示されて契約したものの、売却活動が進むうちに「このままでは売れません」と値下げを要求されるケースは珍しくありません。

このような査定額と売却額の乖離は、売主にとって「期待していた金額で売れない」という大きな不満や不信感につながります。

査定価格はあくまで目安であり、実際の成約価格とは異なる可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。

査定の根拠を確認し、相場とのズレがないかをチェックすることが、納得できる取引につながります。

売買代金の支払い遅延・未払いトラブル

売却契約が成立した後でも、買主から代金の支払いが遅れる、あるいは支払われないという深刻なトラブルが発生することがあります。

とくに個人間取引や、買主の資金調達がローン審査に通らなかった場合などでは、引き渡しが遅れたり、契約自体が解除されることも考えられるでしょう。

こうした事態に備えるためには、売買契約書に「支払期限」や「違約時の取り決め」を明記しておくことが重要です。さらに、買主の資金状況やローン事前審査の有無なども、取引前にしっかり確認しておくと安心です。

物件に関するトラブル

不動産売却では、物件自体の状態や土地にまつわる要素が原因でトラブルになることも多くあります。売主が気づいていない点でも、引き渡し後に買主から指摘を受け、損害賠償や契約解除に発展することもあるでしょう。

建物の瑕疵や設備不良によるトラブル

売却後に「雨漏りがあった」「シロアリ被害があった」など、建物の欠陥(物理的瑕疵)が見つかると、契約不適合責任により売主が責任を問われる可能性があります。

また、設備(給湯器・エアコン・インターホンなど)の動作不良についても、「引き渡し時には問題なかった」と言い切れない場合、買主とのトラブルになることも覚えておきましょう。

不具合がある場合は事前に調査・修理を行うか、告知書に正確に記載しておくことがトラブル防止の基本です。

境界線の不明確さが引き起こす土地トラブル

土地の売却では、隣地との境界が明確でない場合にトラブルが起きやすくなります。

買主が建築や測量を行う際に、境界線をめぐって隣人と揉めると、「売主にきちんと確認してほしかった」とクレームや契約解除につながることも考えられるでしょう。

境界が不明な場合は、「境界確定測量」を行って明確にしておくか、その旨を契約時にしっかり説明・記載しておくことが求められます。

地中埋設物や残置物による引き渡し時のトラブル

引き渡し後に「地中から廃材やコンクリート塊が出てきた」「不要な家具や家電がそのまま残されていた」といったトラブルも発生しています。

これらは撤去費用の負担をめぐって揉める原因となり、買主から修繕費や撤去費を請求されることもあります。

残置物については、引き渡し前に必ず確認し、「どこまで撤去するか」「残してもよいものはあるか」を売買契約書や覚書に明記しておくと安心です。

また、古い土地では地中埋設物の可能性も考慮し、必要に応じて事前調査を検討しましょう。

不動産売却でトラブルが発生する理由

不動産売却では、思わぬところでトラブルが起きることがあります。

その多くは「運が悪かった」「相手が悪かった」というものではなく、契約や情報、説明の不足によって引き起こされているケースがほとんどです。

ここでは、売却時にトラブルが発生しやすい主な原因を3つの観点から解説します。

契約内容や法律の仕組みを正しく理解していないため

不動産売却には、媒介契約や売買契約、契約不適合責任といった法律や専門的なルールが数多く関わっています。

これらを十分に理解しないまま契約を進めると、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねない点に注意が必要です。

たとえば、契約不適合責任の内容を知らずに不具合のある物件を引き渡し、買主から損害賠償を請求されるような事例も少なくありません。

トラブルを防ぐには、契約の種類や責任範囲を売主自身がきちんと把握することが大切です。

売主・買主・不動産会社の間で情報共有が不十分なため

物件の状態や修繕履歴、境界の状況、残置物の有無など、売却に必要な情報が買主や仲介業者に正確に伝わっていないことで、引き渡し後にトラブルになるケースがあります。

たとえば、「告知されていなかった雨漏りがあった」「設備が使えないのにその説明がなかった」といった苦情は、情報共有不足が原因です。

売主としては、「わかっているだろう」「聞かれなかったから話さなかった」という姿勢ではなく、積極的に伝える姿勢が必要です。

不動産会社の説明が不十分なまま手続きを進めてしまうため

不動産売却に慣れていないと、担当者からの説明が不十分でも「任せていれば大丈夫」と思ってしまうことがあります。

しかし、業者によっては重要な情報を曖昧に伝えたり、デメリットに触れなかったりする場合もあります。

「囲い込みをされていた」「広告費の負担を後から請求された」などのトラブルは、説明不足のまま契約を進めたことが原因になっているケースが多いのです。

信頼できる不動産会社を選ぶとともに、気になることはその都度確認し、書面に残す意識を持つことが、トラブル回避につながります。

不動産売却のトラブルを未然に防ぐ対策

不動産売却において発生するトラブルの多くは、売却前の準備や確認を丁寧に行うことで防ぐことができます。

法律や契約への理解、不動産会社とのコミュニケーション、業者選びなど、基本的な対策を押さえておくことで、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。

ここでは、売主が特に意識しておきたい3つの対策を紹介します。

契約不適合責任の範囲や内容を理解しておく

契約不適合責任とは、売却した物件に欠陥(瑕疵)があった場合、買主が損害賠償や契約解除を求めることができる売主側の責任です。

「売却後に雨漏りが発覚した」「給湯器が使えなかった」などのケースでは、売主が修繕費や損害賠償を求められる可能性があります。

これを防ぐには、引き渡す物件の状態や既知の不具合を事前に整理し、契約書や告知書で正確に伝えることが大切です。

責任範囲を明確にすることで、不要なトラブルを避けられます。

担当者とのやり取りを口頭で済ませず、書面やメールで残す

不動産会社とのやり取りを「言った・言わない」のトラブルにしないためにも、重要な内容は必ず書面やメールなどで記録に残すようにしましょう。

たとえば、広告費や販売条件の説明を口頭で済ませていた結果、後になって「そんな話は聞いていない」と揉めてしまうケースもあります。

やり取りの履歴が残っていれば、トラブルが起きたときの証拠にもなり、冷静に対処することが可能です。

ちょっとした確認事項でも、「記録に残す習慣」を持つことがリスク回避につながります。

複数の不動産会社を比較して、信頼できる業者を選定する

不動産会社によって、対応力や販売戦略、担当者の質には大きな差があります。

1社の話だけで決めてしまうと、囲い込みや情報不足などに気づかないまま契約を進めてしまうことも考えられるでしょう。

査定価格だけでなく、対応の丁寧さや説明のわかりやすさ、売却プランの提案力などを比較しながら検討することが重要です。

複数社を比較することで、自分に合った信頼できるパートナーと出会える可能性が高まり、トラブルのリスクも自然と下がります。

不動産売却時に相談できる窓口

不動産売却で不安を感じたときや、実際にトラブルが起きてしまったときは、早めに専門的な機関や窓口に相談することが重要です。

相談先にはいくつか種類があり、状況に応じて適切な窓口を選ぶことで、スムーズな対応が可能になります。

ここでは、売却時に頼れる主な相談先をご紹介します。

不動産会社の担当者・責任者

売却を依頼している不動産会社がある場合は、まずは担当者に状況を説明し、相談するのが基本です。

軽微なトラブルや不安であれば、担当者がその場で対応・説明してくれるケースも多くあります。

もし担当者の対応に不安がある場合は、営業責任者や管理部門にエスカレーションすることで、より確実な対応を得られることもあります。

やり取りの履歴は残しておくと、後々の対応がスムーズになります。

公益社団法人

中立的な立場から不動産取引に関する相談ができるのが、公益社団法人の不動産関連団体です。

「全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)」や「不動産流通推進センター」では、トラブル時の対応や苦情相談窓口を設けており、加盟業者との問題であれば具体的な指導も行われます。

不動産会社に直接相談しづらいときの「セカンドオピニオン」としても活用できます。

弁護士や司法書士

契約書の内容や法的責任、損害賠償の請求など、法律が関わる複雑なトラブルについては、専門家である弁護士や司法書士に相談するのがオススメです。

弁護士は交渉や訴訟に対応でき、司法書士は登記や法務書類に強みがあります。

「法テラス」などを通じて、初回無料の法律相談を受けられる場合もありますので、早めの相談がトラブルの拡大を防ぐカギとなります。

参考:法テラス

自治体の相談窓口

各自治体では、不動産を含む暮らしのトラブルに関する無料の法律相談や消費者相談窓口を設けていることがあります。

予約制で弁護士に相談できる日を設けている市区町村も多く、地域に根ざしたサポートが受けられるのが特徴です。

売却に伴う生活上の不安や、制度・税金などについても幅広くアドバイスをもらえる場合があります。

国民生活センター・消費生活相談

不動産会社とのトラブルや、取引に関する消費者被害に対応しているのが、国民生活センターや各地の消費生活センターです。

中立の立場で相談に応じてくれるほか、必要に応じて行政や関係団体への連絡も行ってくれます。

悪質な業者や対応に困ったときの最終的な相談窓口として、覚えておくと安心です。

参考:国民生活センター

まとめ

不動産売却は人生の中でも大きな取引です。そのため、契約やお金、物件の状態など、さまざまな場面でトラブルが起きる可能性があります。

しかし、ほとんどのトラブルは、契約内容の確認や情報共有、不動産会社選びなど、売却前の準備や意識によって未然に防ぐことができます。

特に「契約不適合責任の理解」「やり取りの書面化」「信頼できる不動産会社の選定」といった基本的な対策を実践することが、安心できる取引につながります。

万が一トラブルが発生した場合も、適切な相談窓口を知っておくことで、冷静に対処できるはずです。

不動産売却を成功させるカギは、「正しい知識」と「信頼できるパートナー選び」。

焦らず、慎重に、そして納得のいく取引を目指して、事前の準備をしっかり整えていきましょう。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。