相続登記の義務化で何が変わる?過去の相続分や手続きの流れを解説

「相続登記はなぜ義務化されるの?」「家や土地を相続する場合いつまでに手続きすればいい?」など、相続登記が義務化されることについて詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

相続登記は、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことを指します。

不動産登記法の改正に伴い、相続登記が義務化されたことで登記の期限や対象の不動産などのルールが設けられました。現在不動産を所有している方や、将来的に不動産を相続する可能性がある方は事前に相続登記について知っておく必要があるでしょう。

相続登記の申請義務は、令和6年4月1日から始まりました。ただし、それ以前に発生した相続であっても、まだ相続登記をしていない場合は義務の対象です。登記の期限は遅くとも令和9年3月31日まで、令和6年4月以降の場合は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

参考:相続登記の申請義務とは(法務局)

この記事では、相続登記が義務化された背景や法律の内容、手続きを行う流れ等を解説します。

相続登記を期限内に行うことが難しい場合に利用できる相続人申告登記の制度についても紹介していくので、不動産の相続や登記について気になる方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

空き家の物件を放置するリスク

不動産の売却や担保設定ができなくなる

相続登記がされていない不動産は、法的にはまだ被相続人の名義のままです。

そのため、相続人が勝手に売却することも、住宅ローンの担保に入れることもできません。

たとえば「実家を売って介護施設の資金にしたい」と思っても、登記を済ませていなければ不動産会社や金融機関が手続きを進めてくれません。

結果として、せっかくの資産が動かせないことにリスクがあります。

権利関係の複雑化と相続人の増加

登記を放置したまま年月が経つと、相続人が亡くなってさらにその相続が発生し、関係者がどんどん増えてしまいます。

たとえば兄弟5人で分けるはずだった土地が、30年後には配偶者や子ども、孫を含めた20人以上が関係者に…というケースも現実にあります。

こうなると全員の合意が必要になり、遺産分割協議が事実上不可能になることも考えられるでしょう。

早めに登記しておくことで、こうした将来のリスクを防ぐことができます。

相続人の認知症や所在不明による手続きの停滞

相続人の中に認知症の人や連絡のつかない人がいると、登記手続きが進められなくなります。

認知症の方がいる場合は成年後見制度を使う必要があり、裁判所の手続きや費用も発生します。

また、長期間放置した結果、「相続人の1人がどこに住んでいるか分からない」という事態も珍しくありません。

こうした場合、登記に必要な同意が取れず、手続き自体が止まってしまうことがあります。

相続登記が義務化される主な理由は所有者不明土地が増加したから

相続登記の申請が義務化された主な原因は、不動産の所有者が亡くなった後に相続人の登記がされないことで所有者不明土地が増加しているためです。

不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地や所有者に連絡がつかない土地のことを所有者不明土地といいます。国土交通省が平成28年度に実施した地籍調査における土地所有者等に関する調査では、所有者不明土地の発生原因の約66.7%が相続登記されていないことが判明しました。

所有者不明土地が増加すると、公共事業の推進や災害時の復旧に時間がかかる要因になります。また、固定資産税が徴収できないことや土地の活用ができないこと等の問題が発生することも考えられます。少子高齢化が進む日本においては、今後も所有者不明土地が増えることが予想されるので、なるべく多くの不動産の所有者を特定する必要があるといえるでしょう。

相続登記は不動産の名義を相続人に変更する手続きを指す

相続登記は、家や土地などの不動産を所有している人が亡くなった際に、登記名義人を変更することをいいます。

不動産の相続登記を行うと所有者を明確にすることができるので、相続の際に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。不動産を相続した段階で相続登記が行われていない場合は、第三者に対して不動産の所有権が主張できないことを覚えておきましょう。

不動産が誰の名義で登記されているか分からない場合は、法務局で登記簿謄本(※1)を取得することで所有者を特定することができます。不動産所有者の氏名と住所は登記簿に記載され一般公開されているため、申請者の本人確認なしで閲覧および取得することが可能です。

また、被相続人の不動産を一人で引き継ぐ単独名義と複数人で引き継ぐ共有名義があり、それぞれ登記の申請方法が異なります。不動産の活用や将来的な売却の予定などを考慮した上で、不動産を引き継ぐ相続人を決定することが大切です。

※1:登記簿謄本…不動産を所有する人の情報が記載されている公的な文書

参考:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務局)

相続登記の義務化の施行日は2024年4月1日

相続により不動産を取得した人は、2024年4月1日から相続登記することが義務化されました。

不動産に関する権利を公示する不動産登記法の改正に伴い、相続登記に関する法律の内容が一部変更されています。これまでは、所有する不動産の相続登記は任意で行われていましたが、所有者が亡くなった後に登記簿を見ても現在の所有者が分からない問題が全国で多発しました。

家や土地の所有者を明らかにすることで、所有者不明土地の問題を解決するために相続登記が義務化された背景があります。

法務省の相続登記の申請義務化特設ページでは、相続登記の申請方法をケースごとに解説したフローチャートを公表しているので、詳細が気になる方はこちらをご覧ください。

3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される

相続登記の義務化に伴い、相続人は不動産の所有権を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務が定められました。

ここで覚えておきたいのは、3年の起算点は相続の開始日ではなく、不動産の所有権を相続した事実を知った日になることです。被相続人が死亡したことや所有する不動産の存在を知らない場合は、相続登記の義務はありません。

相続登記の対象となる不動産を登記しない場合、法務局から一定の期間内に登記申請をするよう催告されます。この催告を受けても登記せず、正当な理由なく3年以内に相続登記の申請を行わない場合は10万円以下の過料の対象となります。

「法定相続人(※2)の遺産分割協議が前に進まない」「相続人の数が多く、調査や連絡に時間がかかる」など相続登記を期間内に行うのが難しい場合は、後述する相続人申告登記を行うことで義務を果たす方法もあります。

※2:法定相続人…被相続人の遺産を受け取る法的な権利がある人

現在だけでなく過去の不動産の相続分も対象になる

相続登記の義務化が施行された2024年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象になります。

不動産の相続の取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法改正により定められましたが、2024年4月1日以前に相続した不動産は2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

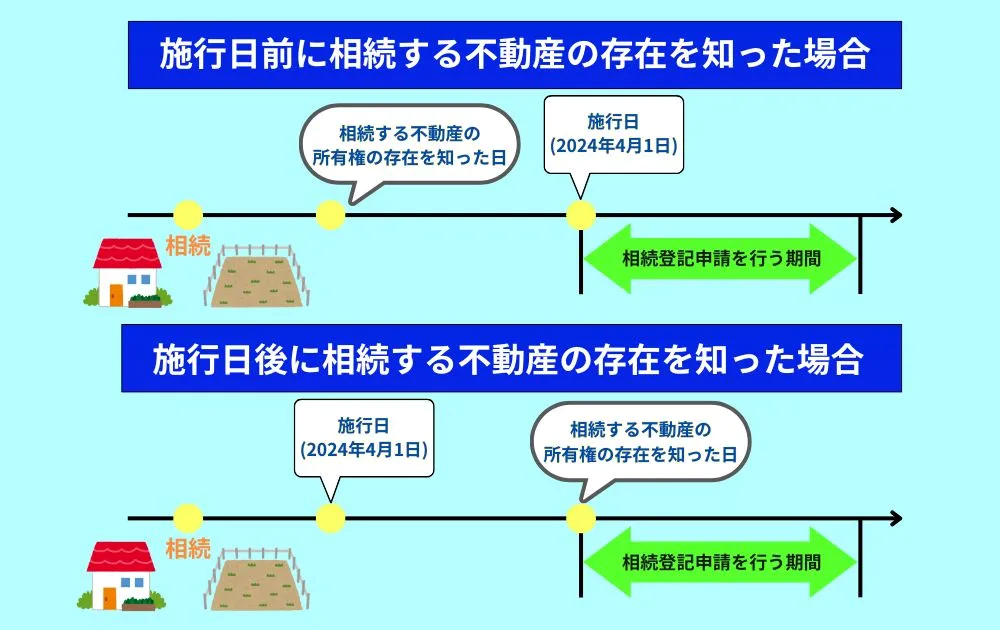

なお、相続人は法改正による施行日(2024年4月1日)と相続する不動産の存在を知った日のうち、どちらか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記が義務化された2024年4月1日よりも前に相続する不動産があることを知った場合は、施行日から3年以内に相続登記の義務を履行する必要があります。

一方で、相続登記が義務化された2024年4月1日よりも後に相続する不動産があることを知った場合は、不動産の所有権を有していることを知った日から3年以内に相続登記を行う義務が生じます。

【スマトリ先生のワンポイントアドバイス】

相続登記の義務の履行期間は、家や土地の所有権があることを知るタイミングで変動します。法改正の施行前に相続している不動産の登記名義人を変更していない場合は、2027年3月31日までに正当な理由がない限り期間内に登記申請する必要があることを覚えておきましょう。

相続人申告登記は相続登記の申請義務を簡易的に果たせる制度

相続人申告登記は、不動産の所有権を有する相続人が申し出ることで、登記官が職権で住所や氏名を登記することをいいます。

相続登記の義務化により、相続登記の申請期限は不動産の取得を知った日から3年以内と定められました。しかし、遺産分割協議が進まない場合等の理由から、期間内に相続登記をすることが難しいケースもあります。そこで、相続登記の申請義務を簡易的にできるようにするために相続人申告登記が設けられました。

ここでは、相続登記をすぐに行うことが難しい方が利用する可能性の高い相続人申告登記について詳しく解説していきます。

相続人申告登記と相続登記の違い

相続人申告登記と相続登記の主な違いは、相続する不動産の所有権が相続人に移ったことが登記簿に記載されるかどうかです。

相続登記では、相続によって取得する家や土地の所有権を持つことが登記簿に記載されます。登記簿謄本の名義人として記載されるため、過料の支払い義務を避けることや相続トラブルの防止に繋がります。一方で、相続人申告登記は手続きを申し出た相続人の氏名・住所等を登記に付記するものです。相続登記を期限内に申請することが難しい場合に、相続登記の義務を履行する役割を持ちます。

【スマトリ先生のワンポイントアドバイス】

相続登記を行うべき人や不動産が確定している場合は、必要書類を集めて不動産の所在地を管轄する法務局に申請しましょう。また、法改正に伴い相続登記をする義務が発生した人で、相続人の確定や遺産分割協議等に時間を要する場合は相続人申告登記を行う方法もあります。

相続人申告登記を行う4つのメリット

相続人の氏名や住所を登記簿に記載する相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を簡易的に果たすことができます。相続登記の手続き申請と比較して、必要な書類や確認すべきことが少ないこともメリットです。ここでは、相続人申告登記を行う際の4つのメリットを解説します。

相続登記を行う義務がある期限内に相続人申告登記をすることで、期限を過ぎても過料の支払いをする必要がなくなります。

相続人申告登記は、相続登記を期限内に行うことが諸事情により難しい方のために創設された制度です。相続登記の申請義務を果たさない場合に発生する最大10万円の過料の支払いを回避することや暫定的な相続人を登記することができます。

相続登記は、登録免許税や司法書士に支払う費用がかかりますが、相続人申告登記は申請時の費用がかからないことも覚えておきましょう。

相続人申告登記は、特定の相続人が単独で登記を申し出ることができます。不動産を共有して相続する他の人の分も含めた代理申請が可能です。

不動産の相続人であることを登記記録に残して相続登記の義務を果たすことが相続人申告登記の目的になります。よって、家や土地の権利を公示するものではない為、相続人が複数いる場合でも単独で手続きすることが可能です。

相続登記を行う場合でも、法定相続分による共同相続人のうち1人が単独で申請することもできますが、申請した相続人のみに登記識別情報通知が発行される点に注意が必要です。

相続人申告登記の手続きは、オンライン上で行うことが可能です。押印・電子署名は不要で、Webブラウザ上の登記申請システム「かんたん登記申請」が利用できます。

オンライン上で相続人申告登記の申出を行う場合は、パソコン環境の設定と必要書類の事前準備が必要になります。書類の準備が整い次第、申請情報を入力して情報を送信する流れです。

戸籍関係の書類等、提出する書類が紙媒体のものは直接登記所窓口に提出する必要があります。提出した書類の処理状況や納付状況、申請日時などをブラウザ上で確認することができる点もメリットです。

相続人申告登記の申出は、相続登記と比較して必要な書類や確定させる事項が少ないことが特徴です。

相続登記する際に必須となる法定相続人の範囲と法定相続分の割合を確定させることなく、相続人申告登記は手続きができます。被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を集めることや法定相続人の法定相続分を確定させる書類を準備する相続登記は時間や労力を要するので、書類の準備期間にも違いがあります。

相続登記を申請する際は、被相続人の遺産を受け取る法的な権利を持つ法定相続人の範囲と、相続人が2人以上いる場合の法定相続分の割合を確定する必要があることも覚えておきましょう。

相続人申告登記は、相続登記を期限内に行うことが難しい方向けの制度として設けられています。遺産分割協議が前に進まないことや複数の相続人がいる場合など、さまざまな理由から期限内に相続登記の義務を履行することが難しい場合に活用できるのが相続人申告登記のメリットです。

相続人申告登記を行う3つのデメリット

相続登記と比較して費用がかからず、手続きの際の必要書類が少ない相続人申告登記ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。ここでは、相続人申告登記を行う際の3つのデメリットについて解説していきます。

①相続登記を改めて行う必要がある

相続人申告登記は暫定的な相続人を登記簿に記録するものであり、相続登記をしたことにはなりません。

遺産分割協議や相続人の特定に時間を要することから相続人申告登記を行うと、後から遺産分割が成立した段階で改めて相続登記をする必要があります。一度登記を行ったうえで再度申請しなければならないケースも考えておきましょう。

不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請期間内に相続登記ができる可能性がある場合は、最初から相続人申告登記ではなく相続登記をすることで登記申請の二度手間を防ぐことができます。

②相続した不動産を売却することはできない

相続人申告登記をしただけでは、不動産を自由に売却や処分をすることができません。

相続登記は不動産の所有権を取得するため不動産の売却や処分が可能ですが、相続人申告登記は遺産分割前の不動産を登記した状態になるため、正式な権利関係を示すことができない点が特徴です。

相続人申告登記を行った後で、遺産分割協議により自分以外の人が不動産の所有権を獲得する場合が考えられるので、暫定的な相続人は売却や処分をする権利がありません。よって、不動産の売却や賃貸としての活用などを考えている方は、相続登記で所有権を取得する必要があるといえるでしょう。

③固定資産税の請求書が届く場合がある

相続人申告登記をすることで、登記事項証明書に相続人の住所・氏名が記載されます。

市区町村から法務局に登記された所有者に送られる固定資産納税通知書の送付先が明確でない場合は、相続人申告登記をした人に書類が送付される可能性も考えられます。

不動産の所有者になる人が遺産分割協議により確定する前の段階では、相続人申告登記をすること固定資産税などの費用がかかる場合もあります。

また、登記事項証明書は本人以外の誰でも法務局で取得することが出来るため、不動産会社の営業がくることや個人情報が漏えいするリスクも考えた上で行動する必要があるでしょう。

【スマトリ先生のワンポイントアドバイス】

相続人申告登記は、あくまでも相続登記をする前の暫定的な不動産の相続人になるということを把握しておきましょう。

簡易的に相続登記の義務を履行することができ、過料を支払うリスクはなくなりますが、手続きが二度手間になる可能性も発生します。

したがって、相続人申告登記は申請期間内に相続登記ができない場合の一時的な対応として利用することが大切です。期間内に相続登記ができる可能性のある方は、なるべく一度の登記ですませることをおすすめします。

相続登記の手続きを行う主な4つの流れ

相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に登記名義人を変更する手続きのことであり、不動産を管轄する法務局で手続きが行われます。

一般的には、司法書士に依頼するケースとご自身で申請する2つの方法があり、相続する人やタイミングによっても手続きの流れや内容は異なります。ここでは、ご自身で法務局に相続登記を申請する際の大まかな流れを解説していきます。

相続する不動産と法定相続人を特定する

相続登記を行う最初のステップは、相続する不動産を特定することです。被相続人が所有する不動産の状態や権利関係を登記事項証明書で確認することができます。

亡くなった人が所有していた不動産が分からない場合は、固定資産税課税明細書から土地や家屋を特定することも可能です。登記簿上の名義人が共有名義の場合は被相続人の持分のみを相続することになるので、相続登記の前にあらかじめ確認しておくことが大切です。

また、相続の開始を証明することと法定相続人を確定するための戸籍の証明書を取得する必要があります。被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書が必要になり、他の相続人がいないことを証明することが求められます。

遺産分割協議で登記名義人を決める

亡くなった人の財産を相続人に引き継ぐ遺産相続は、不動産を相続する人は遺言書があれば遺言によって決定します。被相続人の遺言書がない場合は、法定相続人による遺産分割協議で遺産をどのように分けるかを話し合うことになります。

被相続人の財産を相続する際には、民放に定められた相続人が2人以上いる場合の相続割合の法定相続分を適用することもできますが、遺産分割協議では1人に不動産の権利を集中させるなど、相続の割合を自由に決めることが可能です。

遺産分割協議に全員が合意したら、遺産分割協議書を作成して相続人の署名・捺印をします。遺産の分割方法や遺産分割協議書の作成については、法律の専門資格者や法律相談の窓口にお問い合わせください。

相続登記に必要な書類を集めて作成する

相続登記を行う不動産や登記名義人を特定した後に、登記申請に必要な書類を集めて作成します。

法務局に提出する書類は、相続登記を行う方法によっても異なるため、必要書類をあらかじめ確かめておくことが重要です。遺産分割協議や法定相続分、遺言書などの相続の申請手続きの詳細については、相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)を確認しておくことをおすすめします。

また、相続登記の手続きに使用する主な書類としては登記申請書があります。被相続人の名前や相続の原因、不動産の情報や家族関係などを記載するものです。記載例や具体的な記入方法を参考にご自身で作成することも可能です。書面やオンラインの申請方法など、相続登記の際に必要な書類は不動産登記の申請書様式について(法務局)からダウンロードすることができます。

参考:法務局の相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(法務局)

法務局へ申請する

登記申請書や添付書類などの相続登記に必要な書類を揃えたら、対象の不動産の住所地を管轄する法務局の不動産登記の窓口で書類を提出します。

登記申請の方法は、法務局の窓口に書類を持参する方法と郵送する方法の他に、オンラインで申請できます。オンラインで登記申請する場合は、原則として電子署名付きの電子文書であることが必要です。オンライン申請の後に添付書面の原本を法務局に送付する必要があることも覚えておきましょう。

登記申請には不動産の登記にかかる登録免許税の納付が必要になります。法務局の窓口で収入印紙を購入して登記申請書に貼り付けしたものを提出しましょう。不動産の登録免許税の計算方法は、「固定資産評価額×0.4%」となっており、不動産価格が1,000円未満は切り捨てます。

法務局に提出した書類が無事審査を通過して登記された場合は、登記死別情報の通知や登記完了証を受け取ることができます。

相続登記の義務化に関するQ&A

不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されたことで疑問や不安を感じることもあるかと思います。ここでは、よくある質問と回答をご紹介します。

Q.相続登記の義務の対象となる不動産はなんですか?

A.相続で取得したことを知った不動産が義務の対象です。

法改正の前から所有している土地や建物についても対象になります。また、被相続人から相続人に遺贈した不動産も含まれます。

Q.相続登記の申請はどのくらいの時間がかかりますか?

A.相続登記の書類準備から相続登記完了までに要する期間は2か月程度です。

被相続人の戸籍事項証明書や相続人を確定するための書類、登記申請書などすべての必要書類を準備する期間は約数週間~1か月半程度かかります。法務局に必要書類を提出してから審査が完了するまでに約1週間~2週間かかるので、合計で2か月程度かかります。

Q.相続した土地を手放したい場合はどうすればいいですか?

A.相続した土地を手放す主な方法は売却や相続放棄、相続土地国庫帰属制度の3つがあります。

最も一般的な方法は、不動産会社に買主を仲介してもらい売却する方法です。プラスとマイナスの資産をすべて受け取らない相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に行う必要があります。また、相続土地国庫帰属制度では国に負担金を納付することで土地を引き取ってもらうことが可能です。

Q.3年以内に相続登記ができない正当な理由とはなんですか?

A.不動産の相続を知った日から、3年以内に申請義務を履行できない正当な理由があると認められる場合は過料が発生しません。

一例をあげると、不動産の相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等を収集することに時間がかかる場合や申請義務を負う人に重病などの事情がある場合等です。

その他にも、正当な理由があると認められるケースもあるので詳細についてご覧になりたい方は法務省の通達案/過料通知をご覧ください。

Q.相続人申告登記は相続人のうち一人だけすればよいですか?

A.相続人申告登記は、申出を行った相続人のみが相続登記の義務を果たしたことになります。

相続人全員の義務を履行するためには、全員がそれぞれ申出をする必要があります。また、相続人が連名で申出書を提出することで、複数人分の相続人申告登記を行うことも可能です。

相続登記の義務化の制度や義務の対象範囲、過料については、相続する不動産や相続人等条件によっても異なります。詳細についてご覧になりたい方は、法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&Aをご確認ください。

最後に

近年では、所有者が亡くなった後も相続登記されない所有者不明土地が増加しており、公共事業や土地の管理、復興事業を妨げる等の問題が発生しています。

今後も少子高齢化が進む日本ではこのような不動産が増えることが予想されるため、土地や建物が誰のものかを明確にするために、相続登記を義務化する制度が創設されました。

不動産登記法の改正後は、過去に相続した不動産を相続登記することも義務付けられているため、相続したことを知っている不動産がある方はいつまでに登記申請を行う必要があるかを確認しておきましょう。

また、家や土地の所有者が分からない場合は、登記事項証明書を取得するなど登記名義人を確認する方法を覚えておくことも大切です。相続した土地を手放す際に利用する相続土地国庫帰属制度等、ご自身の状況に合わせて制度を利用できるように準備しておきましょう。

参考: なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります!(政府広報オンライン)

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。