家を売るときに税金はいくらかかる?税金の種類や計算方法を解説

「家を売ると税金を支払わないといけないの?」「家を売って利益が出た場合の税金の計算方法を知りたい」など、家を売った場合に必要な税金について知りたいという人も多いのではないでしょうか。

家を売った際に必要な税金について知らなかったばかりに、税金の支払いで新生活の資金が足りないということになっては大変です。

家を売るときには、印紙税や登録免許税、譲渡所得税など様々な税金がかかります。

家を売った際にかかる税金は、必ずかかる税金と場合によっては必要になる税金がありますので、自身の家の売却においては、どういった税金が必要になるかをきちんと確認しておくことが重要です。

特に、家を売って利益が出た場合、利益が大きいと支払う税金も多くなるので利用できる控除なども確認しておく必要があるでしょう。

今回の記事で、家の売却でかかる税金の種類と計算方法、税金を抑えるために利用できる控除などについて詳しく解説します。

これから家を売ろうと考えている、将来的に家を売却する予定があるといった人は是非参考にしてください。

目次

家を売る際に必ずかかる税金:「印紙税」「消費税」

家を売る際に必ずかかる税金には、印紙税と消費税があります。

不動産を売却するすべての人にかかる税金ですので詳細を見ていきましょう。

印紙税

印紙税は、「売る」「買う」といった経済取引が行われる契約書などの文書を作成した際にかかる税金です。家を売る場合は、売買契約書に対して税金がかかります。

印紙税については、売買契約書に印紙を貼り、割印、消印を押すことで納税完了です。

収入印紙については、郵便局の窓口で購入できます。

印紙税の金額については、売買契約書に記載される売却額によって異なるので確認しておきましょう。

| 売買契約の金額 | 印紙税の金額 | 軽減措置後の金額 |

| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

| 1万円~10万円以下 | 400円 | 非課税 |

| 10万円~50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円~ 100万円以下 | 1千円 | 500円 |

| 100万円~ 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |

| 500万円~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5千万円~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

参考

①No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

②No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

不動産譲渡に伴った消費税

家を売る際には、不動産譲渡に伴った支払いについて消費税がかかります。

消費税は、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士への報酬などに必要です。

2024年4月現在の日本の消費税は10%となっています。

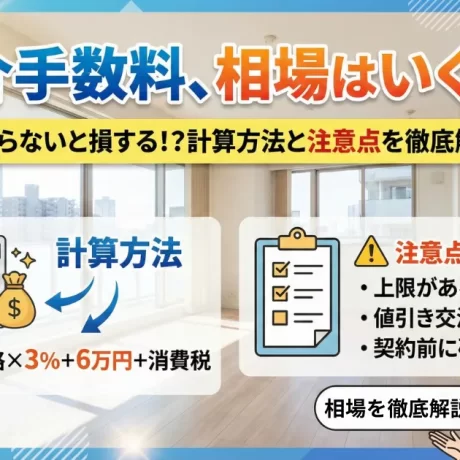

例えば、3,000万円の物件を売却した場合は、仲介手数料960,000万円(3,000万円×3%+6万円)となるので消費税は96,000円です。

家を売る際に場合によってはかかる税金

家を売る際に場合によってはかかる税金として、登録免許税、譲渡所得税があります。

ここでは、登録免許税と譲渡所得税について解説します。

登録免許税

登録免許税は、家の売却に基づく名義の変更などの登記手続きの際に支払う税金です。

登記を申請する際に納税します。

謄本に記載されている住所や名前と現在の状況が違う場合や家を売る際に、住宅ローンの残債があって抵当権の抹消が必要な場合に課税されます。登録免許税の金額は、不動産1個につき1,000円です。土地が3個に分かれていると3,000円ということになります。

戸建やマンションだと土地と建物それぞれ1個ずつというのが一般的なので、2,000円になることが多いでしょう。

譲渡所得税

家を売る場合に一番税金が高くなる可能性があるのが譲渡所得税です。

譲渡所得税は、家を売って利益(譲渡所得)が発生した場合に支払う必要があります。

利益が出なかった場合は支払う必要はありません。

税金の支払いは確定申告にて行います。

家を売った時に利益が出た場合

近年では首都圏や都市部などで不動産価格が上昇しており、家を売った場合に利益が出るケースも多いでしょう。

家を売った場合に利益が出ると譲渡所得税という税金を支払う必要があります。

ここでは、家を売った場合に掛かる譲渡所得税と計算方法について解説します。

家を売った時に出た利益を譲渡所得という

家を売った時に利益が出た場合、その利益を譲渡所得と言います。

譲渡所得は、譲渡価格(売却価格)-取得費用-譲渡費用で計算します。

取得費用は、中古戸建の場合で購入価格の6%~8%程度、譲渡費用は売却価格の4%~5%程度が目安となります。

取得費用は、家の購入価格 + 購入時の諸費用、譲渡費用は、売却時の諸費用です。

購入時の諸費用については以下のようなものがあります。

【購入時の諸費用】

・仲介手数料

・印紙代

・登記費用(登録免許税含む)

・不動産取得税

・購入する土地に借主がいた場合、立ち退かせるために支払った立退料

・購入する土地の造成費用

・測量費他

売却する家の建物については、建物の経年劣化を反映させるために減価償却計算が必要です。土地は経年劣化しないという概念から減価償却計算をする必要はありません。

【減価償却の計算式】

減価償却費=「建物部分」の購入価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

建物部分の購入価格については、毎年送られてくる固定資産税支払通知書を参考にすると良いでしょう。

建物部分と土地部分の評価額が記載されているので、全体に占める建物の割合を計算します。

例えば、固定資産税に記載されている評価額が土地300万円、建物200万円の場合は、建物の占める割合は、200万÷500万円*100=40%です。

償却率については以下の表をご参照ください。

| 償却率 | ||||

| 木造 | 木骨モルタル | (鉄骨)鉄筋コンクリート | 金属造① | 金属造② |

| 0.031 | 0.034 | 0.015 | 0.036 | 0.025 |

売却時の諸費用については以下のようなものがあります。

【売却時の諸費用】

・仲介手数料

・印紙代

・登記費用(登録免許税含む)

・売却する土地に借主がいた場合、立ち退かせるために支払った立退料

・土地を売却するために建物を取り壊した場合の取壊し費用

・より良い契約をするために契約解除などで支払った違約金

・借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料他

譲渡所得に対してかかる税金

家を売った場合の譲渡所得にかかる税金を譲渡所得税と言います。

譲渡所得税は、物件の所有期間によって短期譲渡所得(5年未満)と長期譲渡所得(5年以上)に分けられます。

【短期譲渡所得の場合の税額】

所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%

【長期譲渡所得の場合の税額】

所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%

所有期間は1月1日の時点で5年(5回)超えているかで判断するので、売却するタイミングには注意が必要です。

参考:

①No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁

②No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁

譲渡所得の計算方法

ここでは、具体的な事例を用いて譲渡所得の計算をしてみましょう。

〈3,000万円で家を売却した場合〉

構造:木造

築年数:10年(所有期間10年)

購入価格:2,500万円(建物1,500万円/土地1,000万円)

購入時諸経費:150万円

譲渡費用:200万円

減価償却:1,500万円×0.9×0.031×10=418.5万円

計算方法

取得費=(1,500万円-418.5万円)+1,000万円+150万円=2231.5万円

譲渡所得=2,500万円-2231.5万円-200万円=68.5万円

譲渡所得税=68.5万円×20.315%=約13.9万円

家を売る際に税金がかからないケース

自宅の売却については、控除や特例が利用できるので、家を売って利益が出ても税金が掛からないケースが多いです。

控除については、きちんと確定申告などの手続きをしないと受けられないこともあるので注意しましょう。

ここでは、家を売る際に税金がかからないケースについて紹介します。

家を購入した価格より安く売った場合

一般的には、戸建やマンションなどの家を購入した場合は、築年数が経過するにつれて資産の価値は下がってしまいます。

そのため、売却しても利益が出ないケースが多いです。

家を購入した価格よりも安く売った場合、密にいうと譲渡所得が発生しない場合は税金も発生しません。

家売却出た譲渡所得が3000万円以下の場〈3000万円特別控除が利用可能〉

家を売る場合に利用できる控除で最も使われるのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。

自分が住んでいる家であることなどの一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円まで控除することができます。

都心部のタワーマンションや戸建だと3,000万円以上の利益が出ることもありますが、この特例を使えば税金がかからない人の方が多いでしょう。

ただし、住宅ローン控除と併用できない点には注意が必要です。

(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

住み替えのために家を売却した場合:買い替え特例が利用可能

家を売る際に、買い換えする場合は特定の居住用財産の買換えの特例が利用できます。

特定の居住用財産の買換えの特例は、自宅を売って買い替えた物件に住む場合、要件を満たせば、課税所

得税を将来に繰り延べることができる制度です。

譲渡所得がプラスになった場合は、本来譲渡所得税を支払う必要がありますが、買い換え特例を利用すれば、次回の自宅の売却まで税金を支払わなくて済みます。

家を売る時にかかる税金を抑えることはできるのか

3,000万円控除や買い換え特例以外にも税金を抑えることができる特例があります。

控除と特例を上手く組み合わせて上手に税金を抑えましょう。

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

マイホームを売却する場合に、一定の要件を満たすと長期譲渡所得税の税率が通常よりも低い税率で計算することができる特例です。

この特例を受けるには、住宅を売却した年の1月1日に所有期間が10年以上であること、売却した前年または前々年に同特例を受けていないことといった条件を満たす必要があります。

マイホームを売ったときの軽減税率の特例は、3,000万円控除と併用が可能です。

家を売って損をした場合に使える特例

家を売って損をした場合にも給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できる特例があります。

買い換え場合は、居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例、買い換え以外の場合は、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が利用可能です。

この制度を利用することで所得を減らすことができるので、所得税や住民税を軽減することができます。

家の売却注意点

家を売る時にかかる税金を抑えるために控除や特例を使う場合には色々と注意すべき点があります。

得になると思って控除や特例を利用したのに、結果としてあまり効果がなかったというケースも多いです。

特に、住宅ローンとの併用ができるかどうかは、資金計画において非常に重要になるので確認しましょう。

売却時の控除と住宅ローン控除は併用不可

売却時の特例や控除の中には、住宅ローン控除と併用できるものと併用できないものがあります。

住宅ローン控除は、国としても大きな支援となっているので3,000万円控除や買い換え特例など大きなメリットがあるものとは併用できない仕組みになっています。

一方で、譲渡損失の損益通算及び繰越控除については併用可能です。

損益通算及び繰越控除を利用しているうちは所得税がゼロになるので住宅ローン控除を受けることができませんが、利用後は所得が発生するので住宅ローン控除を受けられるようになります。

控除の申請には確定申告が必要

家を売って利益が出て控除を利用する場合、申請には確定申告を行う必要があります。

確定申告の時期は、翌年の2月16日~3月15日までに行わないといけないので余裕をもって申告するようにしましょう。

特に大きな利益が出ている場合は、控除が使えないと高額な税金を納めないとならなくなりますので注意してください。確定申告にあっては控除によって必要な書類が違いますので、申請前に慌てないで済むように事前に確認しておくとよいでしょう。

例)3,000万円控除の場合の必要書類

・確定申告書・譲渡所得の内訳書

・戸籍の附票

・譲渡した土地・建物の全部事項証明書

・売却時の書類の写し

・取得時の書類の写し

・住民票の写しあるいはマイナンバー

家を売った金額の5%相当額を概算で取得費とすることができる

取得費を計算する場合に、相続などで家を購入した代金がわかる売買契約書などの書類が無い場合は概算で家を売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。

築年数が経っている家の場合は、減価償却で建物価格が低くなると取得費用5%で計算した方が高い場合もあります。

どちらで計算した方が得かをきちんと確認してから申請しましょう。

まとめ

今回は、家を売る際にかかる税金と利益が出た場合に使える控除や特例について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

家を売る際には、印紙税や登録免許税の他に利益が出た場合は譲渡所得税が必要です。

ここ数年は不動産価格が上昇しているエリアが多く、譲渡所得税が発生するケースも多いでしょう。

しかし、居住用として利用している家の場合は、3,000万円控除や買い換え特例を利用して家を売る時にかかる税金を抑える、繰延することができます。

又、家を売って損した場合で譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を使えば、翌年以降の所得税を減らすことができるので忘れずに活用しましょう。

これから家を売る予定がある、家を売ったら利益が出そうだという人は、今回の記事を参考にしていただければと思います。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。