タワマンとは?意外と知らない定義とメリット・デメリットを解説

「タワーマンションに憧れている」「高層階からの夜景を独り占めしたい」

芸能人や有名なYouTuberなどが暮らしていることもあり、ステータスの象徴としての面も持っているタワーマンション。

高層階に住む贅沢な暮らしに興味を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、タワーマンションの定義と合わせて、高層階に住むメリット・デメリットを解説します。

物件選びの候補の一つとして、ぜひ参考にしてみてください。

眺望や設備の充実が魅力のタワーマンション🏙️管理費や修繕積立金が高めになる傾向もあります。ライフスタイルに合うかどうかを確認しながら検討すると安心です。

\LINE登録者限定無料特典あり/

今すぐ無料特典を受け取る

目次

タワーマンションの法的な定義は存在しない

タワーマンションと呼ぶための法的な定義は存在していません。

一般的に、建築基準法で「超高層建築物」といわれている建物のうち、居住用のマンションがタワーマンションと呼ばれています。

ここでは、タワーマンションの定義や特徴について解説します。

一般的には20階層以上の超高層マンションをタワマンと呼ぶ

タワーマンションという言葉の定義はありませんが、一般的には20階層以上のマンションをタワマンと呼びます。

20階層以上というと、高さとしてはおよそ60m以上のマンションです。

建築基準法では、20階建以上の超高層建築物に対して厳しい構造強度基準を設けています。

そのことから20階以上の建物をタワーマンションと呼ぶことが一般的です。

なお、建物の高さによって構造強度の基準は異なり、31m以上、60m以上、100m以上と建物の高さが高くなればなるほど基準は厳しくなります。

タワーマンションの建設は国土交通省の認定が必要

建築基準法では、高さが60mを超える建築物についての設計基準が定められています。

タワーマンションを建設する場合は、構造耐力上の安全を確かめた上で、国土交通省の大臣による認定が必要です。

コンピューターによるシミュレーションにより、想定される地震などで建物がどのように揺れるか検証し、構造耐力上に問題が無いか確認した上で国土交通大臣の認定を受ける必要があるのです。

設備の安全性の面でも、エレベーターが大きな揺れにどの程度対応できるかといった点や、避難安全性能について基準が設けられています。

たとえば、はしご車が対応できる高さの限界は、31mほどになるため、31mを超える建築物には非常用エレベーターの設置が義務づけられています。消防隊員が迅速に高層階へ消火、救出活動に向かうためです。

また、高さが100m以上になると、ヘリコプターの「緊急離着陸場」の設置義務があるなど、タワーマンションには厳しい基準が設けられています。

タワーマンションの家賃が一般のマンションより高い理由

タワーマンションの家賃が一般のマンションより高額になるのは、以下のような理由です。

・建築コストが高い

・立地の良い場所にあることが多い

・広い土地を確保する必要がある

タワーマンションは高層建築物特有の設備が必要になることから、その維持や管理のために家賃が高くなります。

また、駅から近いなど立地がよい場所に建てられているといった点も、家賃が高くなる要因です。

さらに広々としたエントランスや充実した共有スペース、隣の建物との十分な距離などを確保するために、広い土地を確保する必要があります。

こういった理由から一般のマンションよりも、家賃が高く設定されています。

タワーマンションに住む5つのメリット

タワーマンションには、高層階からの眺望のよさや、充実した設備があること、安定した資産価値があること、といったメリットが存在します。

ここでは、タワーマンションの具体的なメリットをご紹介します。

自然風景や街並みなどの眺望が良いこと

高層階は自然風景や街並みなどの眺望がよいこともメリットのひとつです。

部屋によっては、大きな窓が設置されている部屋もあり、夜景なども存分に楽しめます。

また、タワーマンションの高層階は部屋の外から中が見えにくいため、カーテンを開けたままでも過ごせます。プライバシーを気にせず、開放的な眺望を手に入れることができるのです。

また、建物の敷地が広いため、低層階であっても隣接する建物のせいで視界が遮られたり、光が入らなかったりといったこともないでしょう。

防犯設備が整っていること

タワーマンションはコンシェルジュや管理人が常駐していたり、最新のセキュリティを採用していたりするため、防犯面で安心感があります。

エントランスのオートロックはもちろん、エレベーターホールやエレベーターの乗車時など多重のオートロックシステムを採用しているタワーマンションも多くあります。

数多くの防犯カメラが設置され、マンションの周囲やエントランス、エレベーターの内部なども常にカメラでチェックされていることも安心できる点です。

最近ではICタイプの鍵や顔認証、指紋認証を採用している物件も増えています、

共用設備が充実していること

タワーマンションは、共用設備が充実していることも特徴です。

24時間体制のフロントコンシェルジュがいて、クリーニングの受け渡しや宅配物の受け取りなど、日常生活で便利なサービスをおこなっている物件が多くあります。

物件探しの際は、どのような共用設備があるか、チェックしておきましょう。

以下で、タワーマンションにある主な共用施設をあげておきます。

・フィットネスジム

・プール

・ラウンジ

・パーティールーム

・キッズルーム

・ワークスペース

マンション内にフィットネスジムやプールがあることも多く、出勤前や帰宅後に気軽に運動ができます。

キッズルームがあると、天気が悪い日でも子どもを遊ばせることができます。同じマンションで他の家族との交流も生まれるでしょう。

また、多くのタワーマンションには、高層階に展望台やラウンジが設けられています。

低層階に住んでいてもラウンジに行けば、タワーマンションならではの眺望を楽しめることもうれしいメリットです。

なお、共用施設や設備の維持費は、利用しない場合でも毎月支払う管理費の中に含まれています。自分にとって利用価値のある設備がそろっているか確認して、物件を選ぶようにしましょう。

周辺施設の利便性が良いこと

タワーマンションの多くは、商業施設や医療施設が近くに整っている利便性の高いエリアに建っています。

マンションの低層階に商業施設が入っているケースもあり、買い物にも便利な場合が多いでしょう。

また、駅から近いなど立地に恵まれたケースも多く、通勤や通学で不便を感じることがないといったメリットもあります。

利便性がよいため、ファミリー世帯をはじめとして幅広い層におすすめの物件です。

資産価値が安定していること

資産価値が安定していることも、タワーマンションに住むメリットのひとつです。

タワーマンションは中古市場においても高い人気があり、一定の需要が見込めるため資産価値が下がりにくい傾向にあります。

ただし、高層階と低層階の違いや、立地や築年数によってもタワーマンションの価値は変わってきます。

タワーマンションならではの眺望の良さ、立地の良さなどを確保できない場合には、資産価値が下がる場合もあるので注意しておきましょう。

\LINE登録者限定無料特典あり/

今すぐ無料特典を受け取る

タワーマンションに住む5つのデメリット

高級感にあふれ、憧れを抱く人も多いタワーマンションですが、デメリットも存在します。

ここでは、タワーマンションに住む5つのデメリットを解説します。

新たな生活が始まってから、こんなはずじゃなかったといったことのないよう、デメリットをしっかり確認しておきましょう。

洗濯物を外に干せない場合があること

タワーマンションには、ベランダがなかったり、ベランダがあっても洗濯物を干してはいけないルールがあったりします。

高層階は特に、風が強く吹くこともあり、転落や洗濯物が落下して事故になるといった安全面が考慮されているほか、外観のグレード感を保つために外干しを禁止しているところが多いのです。

部屋干しする際には、部屋干し専用の洗剤を使用して部屋干しのニオイを抑えたり、乾燥機や浴室乾燥機を活用したりして対応するようにしましょう。

管理費や修繕積立金が高額になること

タワーマンションのデメリットのひとつに、管理費や修繕費が高額になることがあげられます。

コンシェルジュが常駐していたり、共用施設が充実していたりする分、管理費や修繕積立金が高額になるのです。

また、建物の規模の大きさから、大規模修繕の際には一般のマンションよりも修繕費が高くなることが予想されます。

しかし、大規模修繕にそなえて修繕積立金をあまり高く設定してしまうと売れにくくなるという理由から、分譲の際には低めに設定されているケースがあります。

将来的に積立金の金額が上がったり、修繕をおこなう際に不足金額を請求されたりする可能性もあるので注意しておきましょう。

タワーマンションは築年数の浅い物件が多いため、大規模な修繕が実施されたケースが少なく、修繕にかかる費用はわかりにくいのが現状です。

エレベーターが混雑すること

タワーマンションのエレベーターは、高層階になればなるほど待ち時間が長くなります。

特に朝の出勤・通学の時間帯は混雑し、エレベーター待ちでなかなか外出できないといったこともあるでしょう。

駅から徒歩3分、などといった立地に優れた物件でも、自宅からマンションを出るまでに時間がかかってしまうと立地の良さも実感できなくなってしまいます。

マンションによっては、部屋数とエレベーターの台数が計算されて設計されていたり、高層階・中層階専用のエレベーターが設置されていたりと、混雑に考慮されている物件もあります。物件選びの際にはチェックしておきましょう。

地震の揺れを感じやすいこと

地震が起きた際、タワーマンションでは揺れを感じやすいといった特徴があります。

高層階であればあるほど「長周期地震動(※1)」と呼ばれる大きく長い揺れが続きます。

耐震構造や制震構造などの構造の違いによっても揺れ方は変わってきますが、どの構造であっても高層階に住む場合は、揺れのリスクを考慮しておく必要があるでしょう。

10階以上の高層階は特に、家具や家電が転倒しないよう対策をとっておくことが重要です。

※1:長周期地震動…地震で発生する周期の長い大きな揺れのこと

電波がつながりにくいこと

タワーマンションの高層階は、電波がつながりにくいケースがあります。

電波を送る基地局の高さは約40mであり、電波は基本的には下方向に発せられます。

そのため、40mを超える14階より上の階では電波が届きにくくなるのです。

また、電波は基本的に窓から入るので、金属膜をコーティングしたエコガラスや、金属ワイヤーが入った網入りガラスを使用している場合も電波が通りにくくなります。

裏側に金属の幕がついている遮光カーテンやシャッターなども電波の通りがよくありません。

携帯電話各社では、電波状況や環境にあわせて電波の量を増やす増幅器を無料で貸し出すなど、さまざまな対策をとっています。

電波がつながりにくいと感じたら、携帯電話会社に相談してみることをおすすめします。

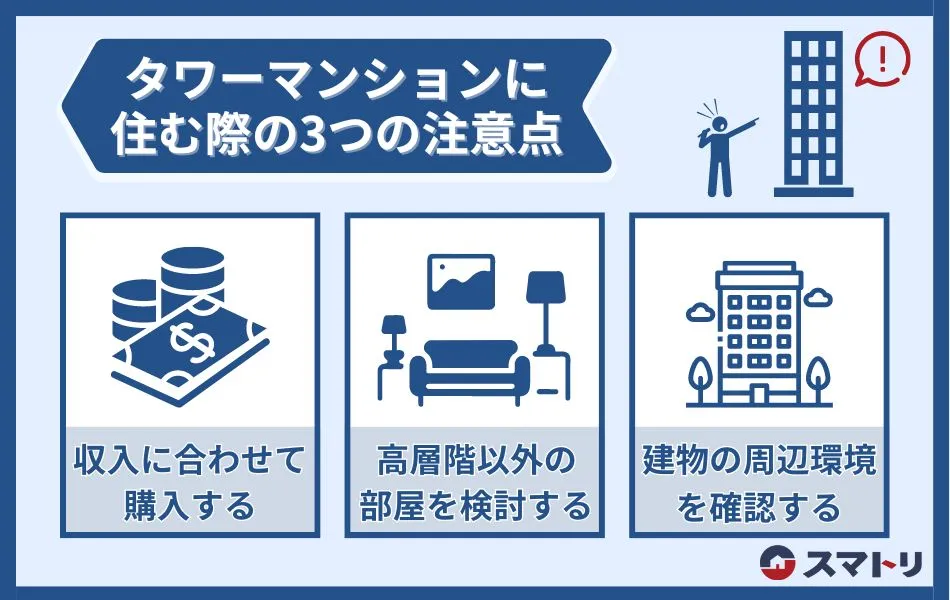

タワーマンションに住む際の注意点

タワーマンションに住む際の注意点を解説します。

タワーマンションは高額なため、収入の高い人ばかりが住んでいるイメージがあるのではないでしょうか。

しかし立地や築年数、階数にこだわりがなければ手の届く物件が見つかる場合もあります。

また立地や周辺環境がよい物件の場合は、資産価値が下がりにくいことから将来高く売却できる可能性があります。

タワーマンションを選ぶ際のポイントを以下で解説していきます。

収入に合わせて購入する物件を選択すること

タワーマンションは一般的なマンションに比べて高額な修繕積立金や管理費を支払う必要があることは前述したとおりです。

毎月の収入に対して、マンションにかかる費用が見合ったものであるかしっかり検討して物件を選択するようにしましょう。

高層階以外の階層に住むことを検討すること

高層階以外の階層に住むことも検討してみましょう。

タワーマンションの高層階は価格が高額になりやすく、高層階になるほど管理費と修繕積立金が高く設定されています。

セキュリティ面では安心といえますが、物件の価格や維持費に費用がかかるといった点に注意が必要です。

また、高層階は外出の際に自宅からマンションを出るまで時間がかかる、といったデメリットもあります。エレベーターの混雑時は、エレベーター待ちの時間が煩わしく感じることもあるでしょう。

高齢になると、外出が面倒になってしまうケースもあります。

階段を利用しても辛くない程度の低層階や中階層であれば、エレベーター待ちのストレスもありません。

低層階や中層階でも日当たりが良く、眺望のいい部屋もあります。

物件を選ぶ際には、高層階にこだわりすぎないこともポイントといえるでしょう。

建物の立地や周辺環境を確認すること

建物の立地や周辺環境をしっかり確認しておきましょう。

駅からのアクセスはどうか、人気のエリアであるか、広い公園が近くにあるかなど、利便性とともに環境に優れた立地であるかはぜひチェックしておきたいところです。

自分たちが住みやすく、快適な環境であると同時に、将来的に資産価値が落ちにくい物件を選びましょう。

タワーマンションに関するよくある質問

タワーマンションに関して、よくある質問をご紹介します。

物件の購入を検討する際に、参考にしてみてください。

年収がいくらあればタワーマンションに住めますか?

タワーマンションは、年収が1,000万円以上ある人に検討することをおすすめします。

住宅ローンの返済額の目安は、手取り年収の4分の1以内とされています。

タワーマンションは、エリアによっても異なりますが、5階以下であれば5000万円以内で購入できるからです。

駅から近く、20階以上の部屋だと1億円以上かかる物件も多くなります。

年収に対して無理のない資金計画を立てて、物件の購入を検討するようにしましょう。

タワーマンションは虫が侵入してきますか?

一般的には4階以上(10m程度)から虫の侵入リスクは下がります。

ハエや蚊などの飛ぶ虫が到達できるのは、高さ10m程度とされているからです。

高層階であればあるほど、虫の侵入リスクは少なくなるでしょう。

タワーマンションの最上階はなぜ暑いのですか?

タワーマンションの最上階は、地上より太陽に近く、また、地面で熱せられた空気は上昇するので高層階になればなるほど暑くなります。

断熱性能のよい窓や壁を使用していても、防ぎきれない暑さに部屋が覆われてしまうこともあります。

眺望をよくするため、大きな窓がある部屋ではさらに熱を取り込んでしまうでしょう。

最上階を選ぶ際には、夏の暑さにも考慮し、部屋の方角にも注意を配ることをおすすめします。東向きや北向きといった部屋も検討してみましょう。

最後に

この記事では、タワーマンションについてその特徴やメリット・デメリットについて解説しました。

\LINE登録者限定無料特典あり/

今すぐ無料特典を受け取る

タワーマンションは、建築基準法などの法律によって裏付けられた建物の安全性と、施設やサービスの充実といった両方を兼ね備えた魅力的な物件です。

ただし、災害などで停電になりエレベーターが使用できなくなると、階段で水や食料を運ばなければならないといった注意点もあります。

高層階に居住している場合は、大変な労力が必要となるでしょう。

買い物のたびに長い階段を上り下りしなくてすむように、もしもの時にそなえて十分な水や食料を部屋にストックしておくことをおすすめします。

タワーマンションの購入を考えている人は、この記事を参考に注意点を把握し、物件購入の選択肢のひとつとして検討してみてください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。