不動産の売買契約書とは?記載項目や締結時の注意点を解説

「不動産の購入を検討するなかで、売買契約の流れを知りたい」「不動産の売買契約書は内容が難しそうで契約が不安」など、不動産を購入するにあたって売買契約書の内容や契約の流れについて知りたいという方も多いでしょう。

不動産の売買契約を進める際は、契約に必要な書類や手付金を準備した上で、売買契約書への署名・押印が必要です。

売買契約書には、売主と買主で合意した契約の内容が記載されており、契約時に双方が確認することでトラブルを防ぐ効果があります。

売買契約書に記載されている事項は、売買金額や引渡しの時期、違約金の支払いなどすべて重要な内容です。

事前にどういった項目が記載されているかを知っておくことで売買契約時の手続きがスムーズになります。

第7回となる今回は、「売買契約書」をテーマに、不動産の購入に際して必要となる売買契約書の基礎知識や契約の流れと注意点などについて詳しくお伝えしていきます。

不動産購入の全体の流れに関しては、「10のステップで簡単に理解できる!不動産購入の流れを徹底解説」をご確認ください。

これから不動産を売買する予定がある人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。

目次

売買契約書とは「売買契約の内容を当事者間で合意した書類」のこと

売買契約書は、売主と買主が合意した取引内容を記載した正式な書類です。

不動産を購入する際にも用いられ、売買契約にあたって双方が契約内容を確認することでトラブルを防ぎます。

売買契約を進める上で大切な書類になるので、種類や項目、売買の流れを把握しましょう。

売買契約書を作成する主な目的はトラブル防止

売買契約書は、双方が条件を理解することで、トラブルの発生を防ぐために作成されます。

民法第522条には、「書面がなくとも、当事者の意思表示の合致があれば契約が成立する」と規定されており、口約束でも成立します。

しかし、口約束のみで契約を成立させてしまうと、契約後に条件面で口論になるケースも考えられます。

そのような売買上のトラブルを防ぐために、売主と買主の双方が条件のすり合わせを行った上で売買契約書を作成する流れです。

不動産会社が売買契約書を作成することが一般的

不動産の売買においては、売主を仲介する不動産会社が売買契約書を作成するのが一般的です。

売主を仲介する不動産会社は、土地や建物の重要事項説明書と合わせて作成します。

しかし、不動産会社によって売買契約書の内容が異なるため、大手不動産会社の場合は、買主側でも自社で売買契約書や重要事項説明書を作成するケースが多いです。

売買契約書の不備でトラブルが発生した場合、仲介する不動産会社が責任を取るケースもあるので、不動産会社も売買契約書の作成には細心の注意を払っています。

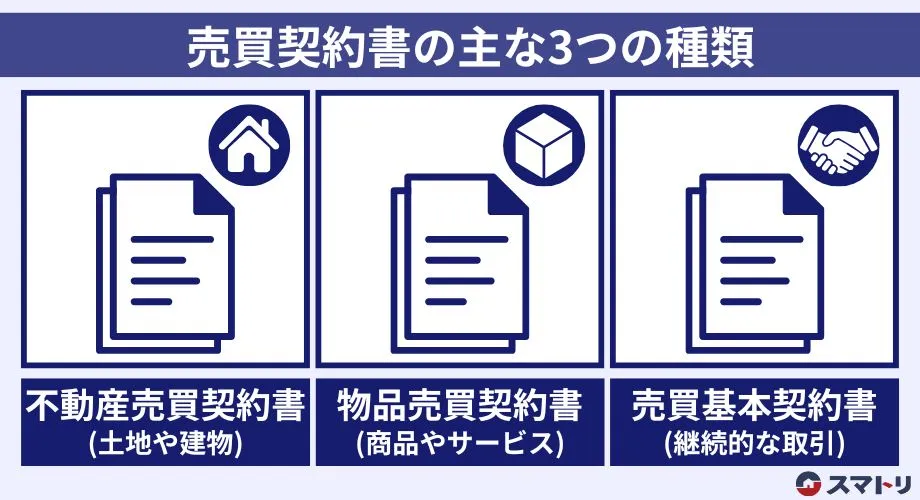

売買契約書の主な3つの種類

不動産の売買だけでなく、ビジネスシーンでも売買契約書を利用するケースは多いです。

売買契約書には、取引の内容や形態によっていくつかの種類があります。

不動産や商品の売買、企業間で継続的な売買によって、どういった売買契約書が必要かを知っておくことが重要です。

ここでは、売買契約書の主な3つの種類について解説します。

不動産売買契約書(土地や建物)

不動産の売買では、不動産売買契約書を使用します。

高額な不動産の売買でも口約束で契約できますが、不動産の契約においては不動産売買契約書を作成するのが一般的です。

登記や住宅ローンの審査には不動産売買契約書が必要になり、トラブルを防ぐためにも作成しておくほうがよいでしょう。

不動産売買契約書には、契約に関する条文に加えて、物件の情報や売買金額、ローンの条件などが記載されます。

権利関係や税金、建築などのさまざまな知識が必要なため、仲介する不動産会社が作成するのが一般的です。

不動産の契約といっても、不動産の種類や取引内容によって売買契約書の内容は異なります。

不動産売買で使われることが多い契約書には以下のようなものがあります。

【土地・建物に関する売買契約書】

・不動産売買契約書

・土地建物売買契約書

・土地売買契約書

・土地売買予約契約書

・農地売買契約書

・建物売買契約書

・区分所有建物売買契約書

【借地権・抵当権付きの不動産に関する売買契約書】

・借地権付底地売買契約書

・借地権付建物売買契約書

・抵当権付売買契約書

主に使われるのは、不動産売買契約書、土地建物売買契約書(戸建)、区分所有物売買契約書(マンション)です。

不動産売買では、取引を進める際にトラブルが発展することも考えられるので、他の取引と比較しても売買契約書の果たす役割は大きいと言えるでしょう。

物品売買契約書(商品やサービス)

商品の売買やサービスの提供を受けることは、企業間だけでなく個人間でもよくあります。

その際にもトラブルを防止する上で、物品売買契約書を作成することは重要です。

物品売買契約書は、原則として当事者間で自由に作成できます。

商品やサービスの内容によって、商品売買契約書や物品売買契約書を使い分けましょう。

名称や製造番号など似たような商品も多いので、作成時には当事者間で認識のずれがないように注意する必要があります。

売買基本契約書(継続的な取引)

売買基本契約書は、取引先との継続的な契約について基本事項を定めておく書類です。

繰り返し行われる取引を想定して、納品や検査の方法などすべての売買取引に共通する取り決めをします。

実際の取引では、一回ごとの契約については、売買契約書以外に個別の契約書または発注書や請書を作る契約とすることが多いです。

継続的な取引に適用する書類は、不備があった場合のリスクが大きいので、作成時には社内の法務部によるリーガルチェックなどを徹底する必要があります。

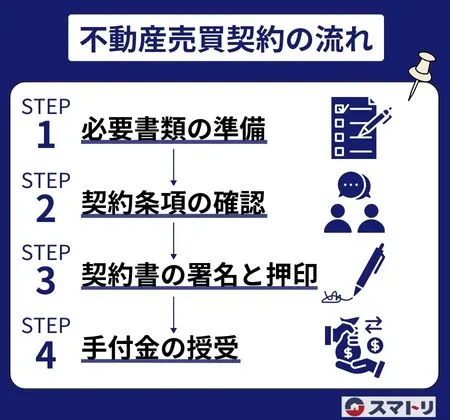

不動産売買契約の流れ

実際に不動産を購入する上で、売買契約の流れを知っておくと契約がスムーズに進みます。

売買契約の際に準備が必要な書類もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

ここでは、不動産売買契約の流れについて解説します。

必要書類の準備

不動産売買契約を進めるにあたっては、売主と買主がそれぞれ準備する必要のある書類がいくつかあります。

売主、買主が不動産売買契約時に必要な書類は以下のとおりです。

| 必要な書類 | |

| 売主 | ・土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 ・印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの) ・固定資産税・都市計画税納税通知書 ・収入印紙(売買代金により変動・軽減措置あり) ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付) |

| 所有している物件によっては必要な書類 | |

| ・建築確認通知書・検査済証 ・測量図 ・建物図面 ・管理規約・管理組合総会議事録など(マンションの売買の場合に必要) | |

| 不動産会社が準備する書類 | |

| ・物件状況等報告書 ・設備表 | |

| 買主 | ・収入印紙 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付き) |

買主については、不動産売買契約の際に準備する書類は収入印紙と本人確認書類の2種類のみです。

本人確認書類については、顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書を準備する必要があります。

顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証と各種福祉手帳など官公庁から発行された書類の2つの身分証明書を用意してほしいと言われるケースが多いです。

契約条項の確認と読み合わせ

契約締結の前に売買契約書の内容を売主が買主に説明する必要があります。

仲介会社を使って契約する場合は、仲介会社の宅地建物取引士が売買契約書の契約条項の確認と読み合わせをします。

読み合わせの際に不明な点や決めた内容と異なる点があった場合は仲介会社に確認の上、問題があれば売主と協議の上で修正をしてもらいましょう。

契約書の署名と押印

売買契約書の契約条項の確認と読み合わせで問題がなければ、契約書の署名と押印を行います。

売買契約書は、一般的に売主と買主が各自保有するため2通作成することが多いです。

それぞれの売買契約書に収入印紙を貼って割り印をすれば書類は完成です。

手付金の授受

売買契約と同時に必要になるのが手付金の授受です。

買主は売主に手付金を交付し、売主は買主に領収書を交付します。

手付金については、売買代金の5%~20%、解約の代償としての解約手付金の名目で交付するのが一般的です。

手付による解約は、売主は受け取った手付金を返して、さらに手付金と同額を支払う(倍返し)、買主は手付金を放棄することで、手付解約の期限までであれば売買契約を解約できます。

売買契約書の記載項目とひな形

売買契約書の記載項目は、土地、建物、マンション、借地など、不動産の形態によって内容が異なります。

売買契約書は仲介会社が作成するのが一般的ですが、どういった記載項目があるのかを知っておくことは重要です。

仲介会社は、所属する不動産団体が不動産の形態や売買別に用意している売買契約書のひな形を使って売買契約書を作成するのが一般的です。

ここでは、売買契約書の項目とひな形について解説します。

売買契約書の項目

不動産の売買契約書には、売主、買主間のトラブルを防ぐために以下の項目が記載されています。

| 項目 | 内容 |

| 不動産の表示 | 登記簿をもとに不動産に関する事項を記載 土地については所在・地番・地目・地積を、建物については所在・家屋番号・修理・構造・床面積など。 |

| 売買代金の額・支払期日・支払方法 | 売買に関して取り決めた条件を記載 支払方法としては現金や振込送金のほか、預金小切手のケースもある。 |

| 手付金の有無・額・手付解除の期限 | 手付金に関して取り決めた条件を記載 手付金額は売買代金の5%~20%、手付解除の期限は、10日~2週間程度に設定されるのが一般的。 |

| 融資特約(ローン特約) | ローンを利用する際に記載 万が一、ローン審査が非承認となった場合は白紙解除となる。 |

| 物件状況の告知 | 対象となる不動産について物件状況の告知に関する内容を記載 一般的には、仲介会社が準備する物件状況報告書に売主が内容を記載して交付する。 |

| 所有権の移転・引渡し・登記手続き | 所有権に関する事項について記載 登記手続きについては、抵当権の抹消などの削除は売主、所有権の移転や抵当権の設定は買主が行う。 |

| 負担の消除(抵当権・賃借権など) | 抵当権・賃借権の負担の消除について記載 抵当権や賃借権が残ったままでは所有権の移転ができない。 |

| 公租公課等の分担・収益の帰属 | 固定資産税などの税金や管理費・修繕積立金の分担、賃貸収入などの収益の帰属について記載 税金は、1月1日を起算日とし、引き渡しの前日までを売主が負担。 |

| 契約不適合責任 | 契約不適合責任の有無や範囲について記載 契約不適合があった場合は買主に対して責任を負う。 |

| 危険負担 | 天災地変などで売買契約の履行不能になった際の取り決めについて記載 修補して引き渡す、または白紙解除とするのが一般的。 |

| その他 | 上記以外の内容について記載 反社会的勢力の排除、権利義務の承継、合意管轄、特約事項などについて。 |

反社会的勢力の排除や管理規約などにおける権利、義務の承継(マンションなどの場合)、合意管轄、その他の特約事項などについて記載。

上記項目の中でも、売買代金の額・支払期日・支払方法、手付金の有無・額・手付解除の期限といったお金に関する事項は特に重要です。

金額や期日の間違いがないかを必ず確認しましょう。

また、契約不適合責任の他にも建物がある場合は設備に関する事項も記載されているケースが多いです。

設備に関しては、引渡しから7日間以内に売主に通知する必要があるなど、期間が短いので注意しましょう。

売買契約書のひな形

不動産会社が作成する売買契約書は、それぞれの不動産取引によって必要な項目がそれぞれ異なります。

それぞれの内容に合わせて、仲介会社は加入している不動産団体のひな形を使って売買契約書を作成します。

不動産流通業界には、主に全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)、全日本不動産協会(全日協会)、不動産

流通経営協会(FRK)、全国住宅産業協会(全住協)4つの団体があります。

全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のホームページにある「全宅連策定書式のチェックポイント」では一般向けにもひな形が公開されています。

ひな形はあくまで最低限必要な内容なので、実際の契約では特約などで補足することが多いです。

売買契約書を締結する際の注意点

売買契約を締結する際には、契約後のリスクや法的義務をしっかり理解しておくことが重要です。

気に入った物件を購入しても契約後にトラブルがあっては困ります。

契約書の特約については、ひな形には記載のない内容になるのできちんと確認しましょう。

契約金額ごとに印紙税が必要になる

一般的には、売主と買主のそれぞれが売買契約書の原本を保有しますが、自身が保有する売買契約書に印紙税として収入印紙を貼る必要があります。

売買契約書に貼る印紙税は売買金額によって異なります。

令和9年3月31日までは、不動産の売買契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては税率が軽減されています。

| 売買金額 | 印紙税 | 軽減税率 |

| 1万円未満(※) | 非課税 | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 非課税 |

| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 | 500円 |

| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

電子契約の場合は、収入印紙を貼る必要ないので印紙税は不要です。

不動産の取引は金額が高く、印紙税の負担も大きいので、電子契約ができる仲介会社を選ぶとコストダウンできます。

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置の詳細については、国税庁のHPも合わせてご確認ください。

住宅ローンの記載項目を確認する

住宅ローンを使って不動産を購入する場合は、ローンの本審査が不承認だった場合に白紙解除できる融資特約(ローン特約)をつけてもらうのが一般的です。

融資特約を受けるためには、売買契約書や重要事項説明書に記載した住宅ローンの内容をもとに審査を受ける必要があります。

住宅ローンに記載する項目は以下のとおりです。

・審査を受ける金融機関等の名称、支店、ローンセンター

・借入金額(予定)

・金利

・借入期間

・本審査の承認結果を受けるまでの期限

・住宅ローン特約による契約解除期限

・契約解除についての連絡方法

融資特約の解除条件には、解除条件型と解除権保留型の2種類があります。

解除条件型は、ローンの本審査が不承認だった場合に自動で解除されるタイプです。

解除条件保留型は、ローンの本審査が不承認だった場合に解除期間を一定期間設けるタイプで、その期間内に解除したい場合は買主が意思表示をする必要があります。

期間内であれば、別の金融機関をあたることも可能ですが、期間を過ぎると手付解除または違約解除となる点には注意が必要です。

契約書の特約事項を確認する

売買契約書において、条文よりも効力を持つのが特約事項です。

特約事項には、売買契約書のひな形に記載されている内容では賄えない部分や追加で必要な項目が記載されるので、契約の際には入念に確認しましょう。

例えば、土地の売買では、引渡し前に地盤調査を行う特約や確定測量を行う特約などがあります。

引き渡し前に地盤調査を行う特約では、調査を行う場合には別途調査費用が必要となるので誰が負担するか、問題が発生した場合は地盤改良を行うかなどの取り決めをします。

確定測量を行う特約では、確定測量による実測売買とし、売主は決済前までに本件土地の実測を行い、官民境界明示及び隣接地所有者押印のある境界確認書付の確定測量図を買主に交付するといった内容が記載されます。

確定測量ができなかった場合は白紙解除となる条件付きの契約も多いです。

特約は、民法では売主と買主の双方の合意があれば効力を発揮しますが、宅建業法や借地借家法に抵触する場合は無効になるので取り決めの際には注意しましょう。

最後に

今回は、不動産売買契約書の内容を中心に不動産売買契約の流れや締結する際の注意点について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

不動産売買契約において、売買契約書は売主と買主のトラブルを防止するための重要な書類です。

売買代金や支払い方法だけでなく、手付金やローンの条件、契約不適合責任について多岐にわたる契約の内容が記載されています。

不動産取引では同じ不動産を売買するケースは少なく、それぞれが固有の契約になることが多いです。

売買契約書は仲介会社が作成してくれますが、売買契約書の内容はきちんと確認し、不明な点や納得がいかない点がある場合は仲介会社に交渉する必要があります。

複雑な不動産取引の場合は、特約事項も多くなるので、内容をしっかりと確認しましょう。

不動産の売買契約が成立した後、利用されることの多い住宅ローンの本審査に関する記事も合わせてご確認ください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。