私道負担がある土地を購入するリスクとは?注意点やメリットを解説

「土地の販売資料にある私道負担ありってどういう意味?」「私道負担とセットバックの違いがわからない」など、土地の購入を検討していると私道負担という言葉を目にすることが多いと思います。

土地が相場よりも安かったことを理由に購入すると、私道負担があり後々トラブルになって、家を建てることも売ることもできずに困ってしまうケースも存在しています。

国や各自治体が持つ道路を公道というのに対して、個人や団体が持つ道路が私道です。

私道負担とは、土地に含まれる私道の所有者が私道について費用や義務を負うことを指します。

家を建てるためには建築法上の道路に接道している必要があるので、その条件を満たすために私道負担をしていることが多いです。

私道負担では、敷地内に私道部分が含まれるケースや道路部分のみを近隣所有者で均等に保有するケースなどがあります。

土地を所有することのリスクを理解し、私道負担のある土地を安く購入できれば建物に費用をかけることもできます。

これから土地の購入を検討している人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。

目次

私道負担とは「私道の所有者が費用や義務を負うこと」を指す

私道負担とは、個人や団体が土地を私道として提供している場合に、土地に含まれる私道の所有者が道路の工事や整備などの費用や義務を負うことを指します。

私道負担を理解する上で公道と私道の違いについて把握することが重要です。

また、私道負担とよく間違えられる言葉としてセットバックがありますが意味が異なる点には注意しましょう。

私道と公道は道路の所有者が異なる

道路には私道と公道がありますが、公道と私道の違いは道路の所有者と管理主体にあります。

私道の所有者は個人や団体、公道の所有者は国や各自治体です。

いずれも道路の所有者がアスファルト舗装などの整備や管理を行います。

私道においては個人や団体が所有しているので、通行や水道工事などで掘削する場合など所有者全員の許可が必要です。

私道負担とセットバックの違い

私道負担と似た状況にセットバックがありますが言葉の意味が異なる点には注意が必要です。

建築基準法上では、家を建てる敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないと定められています。

そのため、土地を買って家を建てるためには、私道や公道にかかわらずに建築基準法上の道路に接している必要があります。

私道のなかには、4m未満でも建築法上の道路として認められるケースもあるので、前面道路が建築法上の道路かどうかについては土地のある各自治体で確認しましょう。

主な建築基準法上の道路については以下のとおりです。

| 名称 | 概要 |

| 42条1項1号 | 道路法の道路 |

| 42条1項2号(開発道路) | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法等で設置された道路 |

| 42条1項3号(既存道路) | 建築基準法施行の際すでにあった道 |

| 42条1項4号(計画道路) | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のもの |

| 42条1項5号(位置指定道路) | 政令で定める基準に適合する私道を築造し、特定行政庁から指定を受けたもの |

| 42条1項4号(計画道路) | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のもの |

| 42条2項(みなし道路) | 建築基準法施行の際、すでに建物が立ち並んでいた道路幅4m未満の道で特定行政庁が指定したもの |

| 42条3項 | 土地の状況により4m未満で指定された道 |

私道負担の多い道路は、42条1項3号(既存道路)、42条1項5号(位置指定道路)、42条2項(みなし道路)、42条3項です。

中でも42条1項5号(位置指定道路)は目にすることが多いと思いますが、不動産会社が分譲する際に真ん中に道路を作って周囲に家を建てる場合に設置されます。

次に、私道負担とセットバックの違いについて解説します。

私道負担では、敷地の一部を道路として提供しているため、所有者として道路の通行や掘削の場合の権利を持っていますが、道路の整備や管理などの義務を果たす必要があります。

セットバックは私道負担の一部で、42条1項3号(既存道路)や42条2項(みなし道路)で幅員が4m未満の場合に必要です。

セットバックが必要な4m未満の道路の場合、既存の建物は4m未満でも取り壊しをする必要はありませんが建て替えする際には緊急車両が通れるように道路の中心線から2m以上後退(セットバック)する必要があります。

建て替え時にセットバックが必要な土地を購入する際は、セットバックすることで使用できる土地が減少することを理解しておきましょう。

権利関係は登記簿謄本で確認できる

私道負担の権利関係は登記簿謄本で確認できます。

私道負担の権利関係には、私道持分の共同所有型と相互持合型があります。

共同所有型は、42条1項5号(位置指定道路)に多く、道路の周辺の住民が均等に持分を所有する方法です。

相互持合型では、42条1項3号(既存道路)や42条2項(みなし道路)に多く、自己が所有する敷地の一部を提供して一本の道路を成立させます。

道路が私道か公道かは、各自治体のホームページで確認できるケースが多いです。

ホームページで確認できない場合は、各自治体の建築指導課などで直接確認しましょう。

また、登記簿謄本と一緒に取得できる公図でも私道は確認できます。

公図を取得した後、道路部分に地番が無ければ公道、地番があれば私道である確立が高いです。

地番があっても自治体がその土地を購入して公道としているケースもあるので、詳しく知りたい場合は登記簿謄本を取得しましょう。

私道負担がある土地の5つのリスク

私道を負担するリスクを確認せずに私道負担のある土地を購入するのはおすすめしません。

私道負担のある土地は所有者が複数であることが多く、インフラ整備や権利関係の問題など購入時のリスクを理解した上で購入する必要があります。

ここでは、私道負担がある土地にかかる5つのリスクについて解説します。

固定資産税などがかかる場合がある

私道負担している道路は土地の一部なので、所有していると固定資産税、都市計画税といった税金がかかります。

また、私道負担のある土地を購入する際には、固定資産税や都市計画税以外にも不動産取得税や登録免許税が必要です。

ただし、私道であっても「所有している土地が道路として利用されていて、制限なく不特定多数の人に利用されているなどの要件に該当する場合」は固定資産税や都市計画税などが非課税になるケースがあります。

私道が非課税になる要件は以下のとおりです。

- 登記上分筆され位置が特定されているもの

- 客観的に道路として認定できるもの

- 両端が公道に接している場合はおおむね幅員1.8メートル以上、一端が公道に接続している場合はおおむね幅員4.0メートル以上であるもの

- 一端が公道に接続している私道の場合は、2戸以上の住宅の通行の用に供されているもの

- アパート、マンション、貸家、駐車場等における敷地内の道路でないもの

- 建築敷地として含まれていないもの

- 何らかの制限なく不特定多数の人に利用されているもの

- 賃料、通行料を徴収していないもの

- セットバック部分

所有している私道が上記に該当している場合は、自治体の固定資産税課などに私道固定資産税非課税措置認定申請書に必要書類を添付して申請する必要があります。

基本的には申請をしないと非課税適用を受けることはできませんので非課税になっているかがわからない場合は自治体に確認しましょう。

インフラ整備の費用を負担する必要がある

私道負担のある土地を所有する場合は、道路の舗装や道路の下を通る水道管やガス管などのインフラ整備などの費用を負担する必要があります。

特に、水道管が私設管(個人で設置した水道管)の場合は、水道管が破裂すると多額の費用が発生します。

また、私道の所有者が複数いる場合は整備をするにあたっては全員の同意が必要です。

費用負担については私道の持ち分割合で決めることが多いですが、取り決めがされていない場合は話し合いが必要な場合もあります。

近隣トラブルが発生する可能性がある

私道の所有者が複数いる場合は近隣住民とトラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。

私道の場合は管理や整備をするにあたって全員の承諾が必要ですが、隣人が過去の所有者ともめている場合は水道管の引き込み工事など同意してくれないケースもあります。

そのため、各自が協力することを事前に取り決めておいて、通行承諾書や掘削承諾書を取り交わしているケースも多いです。

土地を売却しづらくなる

私道負担がある土地は、通常の土地と比べて売却しづらくなるケースがあります。

公道に面している土地であれば通行や掘削などの許可は自治体に取ればいいので簡単ですが、私道負担がある土地の場合は通行や掘削をする場合は私道の所有者すべての許可が必要です。

また、土地の売却時には通行や掘削承諾書の取得が条件になることがあり、取得に時間がかかると引渡しが3カ月以上になることもあります。

そのため、購入者は私道負担がある土地に対して購入時にデメリットを感じる人が多く、売却に時間がかかることが多いです。

活用できる土地が減少する

私道負担がある土地は、敷地の一部が私道として扱われるため自由に活用できる土地が減少します。

私道部分については、敷地ではありますが道路部分になるので建物や塀が建てられないなので様々な制限を受けます。

そのため、登記簿上の敷地面積から私道部分については差し引いて建築できる部分の面積を割り出す必要があります。

私道負担のある土地を購入する際は、登記簿上の面積ではなく、実際に建築できる有効な面積を確認しましょう。

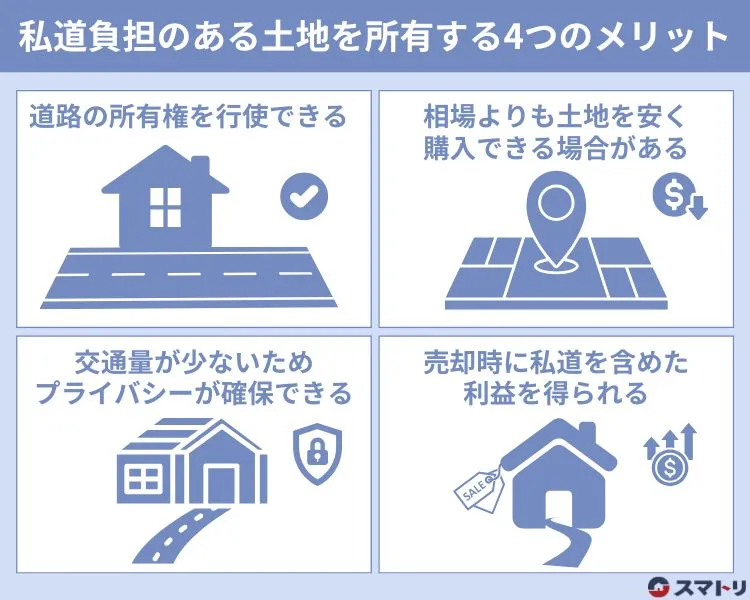

私道負担のある土地を所有する4つのメリット

私道負担のある土地は、いくつかのリスクはありますが受けられるメリットも多いです。

ただし、得られるメリットについてはそれぞれの私道の所有状況によって異なりますので、購入する土地にはどういったメリットがあるかを事前に確認しましょう。

ここでは、私道負担のある土地を所有する4つのメリットについて解説します。

道路の所有権を行使できる

私道については、所有者として道路の所有権を行使できます。

所有権を有することで通行権や道路の使用方法について法律の範囲内であれば、私道部分の土地を賃貸して賃料を得る、通行料を設定するといったことが可能です。

利用する人がいなければ通行を制限して静かな環境を作れます。

相場よりも安く購入できる場合がある

私道負担のある土地を購入する一番のメリットは、相場よりも安く土地を購入できる場合がある点です。

私道に関する責任や義務が発生する土地については、私道負担があることで敷地面積が減り、通常の土地よりも制限が多くなります。

そのため、購入するのにデメリットを感じる人が多く、通常の土地と比べると競争相手が減るので安く購入できるという訳です。

プライバシーが確保できる

公道などの大きな道路の場合、人や車の通行量が多く、落ち着いて生活できないといったケースが多いです。

一方で、私道は所有者を含めた近隣住民しか利用できないため、公道と比べると交通量が少ないためプライバシーを確保できます。

また、車の通行量が少ないので渋滞に巻き込まれることがなく、車庫入れなどもスムーズに行えます。

売却時に私道を含めた利益が得られる

私道負担のある土地は、売却時に私道を含めた利益が得られるのも大きなメリットです。

私道負担部分については、建築する上での有効面積からは除外されますが登記簿上は敷地に含まれているので自由に売買できます。

また、近隣住民から賃料や通行料をもらっている場合はプラス材料になります。

私道負担がある土地の購入時に確認したいポイント

私道負担がある土地は、リスクを把握しておけば割安で土地の購入ができます。

リスクを把握するためにどういったことに注意すれば良いのでしょうか。

ここでは、私道負担がある土地の購入時に確かめておきたい4つのポイントについて解説します。

土地の所有者や共有者を確認する

私道負担がある土地については、まずは土地の所有者や共有者の権利関係を確認することが重要です。

私道においては、インフラ関係の工事などを行う場合にすべての所有者の承認を得る必要があります。

所有者がわからないからと放置しておくとインフラ工事をしている最中にクレームが入って工事を中断する必要があるということも考えられます。

所有者が複数いる場合の権利関係は共有と分筆です。

共有では、私道全体を所有者全員で共有します。

それぞれの所有者には持分があり、その割合に応じて整備にかかる費用や固定資産税などの税金を負担します。

分筆では、私道を登記上で複数の土地に分けて保有します。

各所有者が分筆された土地を単独保有することになるので、それぞれが保有する部分について整備にかかる費用や固定資産税などの税金を負担します。

ご近所トラブルがないかを確認する

所有する私道についてご近所トラブルがないかを確認することも重要です。

私道負担のある土地を売却する場合、売主は私道の利用や通行に関するトラブルがある場合は買主に対して説明する義務があります。

購入後にトラブルが発覚すると、売主への損害賠償請求は可能ですが時間がかかるだけでなく、トラブルが解決するまでは自宅の建築もできません。

一般的には売主は告知してくれますが、大した問題ではないと告知しないこともあるので些細なトラブルの有無についても買主側から確認するようにしましょう。

ご近所トラブルの例や詳細の内容については「よくあるご近所トラブルの6つの事例!問題の対処法や相談先を解説」をご覧ください、

土地の私道負担面積を確認する

私道負担のある土地を購入する場合は、事前に私道負担面積を確認しておくことが大切です。

建築する際の建ぺい率や容積率を計算する際には私道負担面積分を差し引いて計算する必要があります。

購入後に建築できないケースを避けるために、私道負担面積は事前に確認しましょう。

また、売却する場合は販売図面などに事前に面積を明示する必要がある点にも注意が必要です。

土地のランニングコストを確認する

私道負担がある土地については、土地の価格以外にもインフラの整備費用や道路の舗装など、購入後にかかる費用についても事前に確かめておく必要があります。

土地を安く購入できても購入後に多額の費用がかかってトータルで損をしたというケースも多いです。

購入を検討する際には土地のランニングコストも含めて価格が妥当かどうかを確認しましょう。

まとめ

今回は、私道負担がある土地について、リスクやメリット、購入時に確かめておきたいポイントについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

私道負担がある土地は、相場よりも安く買えることが多いのが一番のメリットです。

ほかにも、賃料や通行料を得られる、プライバシーが確保できるなど多くのメリットがあります。

しかし、私道負担がある土地については、私道を整備や管理をする必要があり、近隣住民とのトラブルや私道部分の建築面積が減少するなどリスクが多い点には注意が必要です。

私道負担がある土地を購入する際には、リスクとメリットを把握し、土地のランニングコストも含めてトータルで得になるかを確認しましょう。

これから私道負担がある土地を購入する人は、この記事を参考に、私道負担がある土地を購入するリスクとメリットを理解し、購入時に確かめておきたいポイントを確認しながら実践してみてください。

<保有資格>

司法書士

宅地建物取引士

貸金業取扱主任者 /

24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。